日本では、メルケル首相のキリスト教民主同盟敗退が誇張された今年9月のドイツ連邦議会選挙(総選挙)。だが、緑の党が4年前の選挙から5ポイント近く得票率を伸ばして第3党となったことをご存知だろうか。

緑の党は1980年、環境保護、平和反核、フェミニズム、第三世界との連帯など異なるテーマで活動していた多数の団体が結集し、オルタナティブ政党として結党された。彼らが40年後のいま、ドイツの政治を大きく左右する存在に発展したことは、「フライデーズ・フォー・フューチャー」の世界的な盛り上がりと同様に、気候保護と持続可能な発展を望む人が増え続けていることを物語っている。

その緑の党の創設メンバーの一人だったのが、ヨーゼフ・ボイス(1921-1986 )だ。脂肪や蜂蜜を使ったインスタレーションや、死んだウサギと対話するパフォーマンスなどで20世紀ドイツを代表する芸術家だったボイスは、創作活動と政治活動を同次元で捉え、社会の変革――彼はこれを「社会彫刻」と呼んだ―― に万人が参加することを独自の表現手段で訴え続けた。緑の党とは結党後まもなくたもとを分かつことになったが、党の理念である気候保護、反核、社会的公正といったテーマは、その後もボイスの表現の中核だった。

生誕100年の記念イベント「ボイス 2021」を振り返り、代表的な展覧会を例に、ボイスが21世紀の私たちに問いかけているものを探ってみた。現代そしてこれからの社会への鍵を求めて。

「すべての人間は芸術家だ:ヨーゼフ・ボイスと一緒に行う世界政策の演習」展

NRW州立美術館K20(2021年3月27 日〜8月15日)

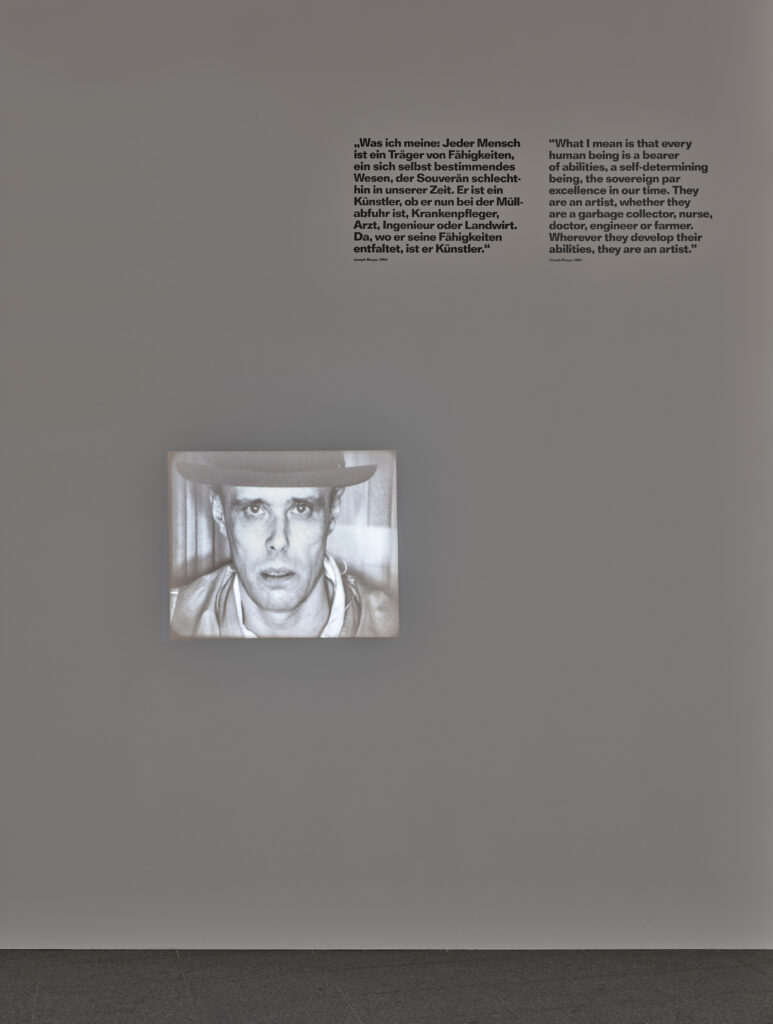

展覧会場に足を踏み入れると、真正面から、クローズアップのヨーゼフ・ボイスがこちらを見つめている。白い壁に映写されたモノクロの映像。ボイスは視線を外さず、ときどき何か言いたげに唇を動かすが、何を言いたいのか、実際に何か言ったのかは、鑑賞者にはわからない。この映像が音声なしで撮影されたからだ。強く訴えかけてくる、ほとんど乞うようなボイスの表情だけが、見る人にプレッシャーを与えながら続き、鑑賞者は立ち去ることができない。ルッツ・モンマルツによる11分31秒の映像作品、『社会彫刻』(“Soziale Plastik“、1969)である。

「社会彫刻」の映像から。ボイス自身が来場者に無言でメッセージを伝える

Foto: Achim Kukulies

この作品は、本展『すべての人間は芸術家だ』のマニフェストの役割を果たしている。映像はボイスの作品でも、制作の様子でもなく、彼の思考だけを映し出している。意識すること、考えることそのものが、すでに作品なのだ、と伝えるために。

万人が参加する「社会彫刻」

ヨーゼフ・ボイスが制作の中心に据えたのは、「拡張された芸術概念」、そして「社会彫刻」という独自の理論である。それによると、人間が社会において行ういかなる活動も、それが社会全体を造形しているという意味において芸術活動である。会社員も、工場で働く人も、道路掃除人も、家事をする人も、全員が「社会彫刻」に参加しているのだ。社会を彫刻する人間はみな、本来が創造的な存在であるはず。この意味において、展覧会のタイトルである「すべての人間は芸術家だ」という彼自身の有名な発言が、正しく理解されることになる。創造的な活動の始まりは、思考である。ボイスは21世紀のいま、ここで、私たちが能動的に思考し、社会彫刻に参加することを強く要求しているのだ。

フィリーダ・バーロウによる作品『ストリート・無題:横断幕』

では、ボイスが求めた彫刻後の社会とは、どんな姿をしているのだろうか。ボイスは、万人の自由と社会的公正が実践され、人と人とが友愛で結ばれ、人間と自然が共生する社会の実現を求めた。ユートピア、と言い換えることも可能だろう。しかし、21世紀の世界の現実は、ユートピアからははほど遠い。資本主義の弊害を多くの人が意識し、それでも拝金主義が横行し、地球環境は後戻りできないところまで破壊され、南北格差が増大し、宗教や民族を理由とする紛争が絶えない。状況はボイスが活動した20世紀中盤も現在も、基本的には同じであり、それどころか悪化する一方である。それを根本から変えていくために、ボイスは自分のアートを通じて、世界中の一人ひとりに、社会変革(=社会彫刻への参加)を訴えた。

現代社会を批判的に検証

本展は、ボイスの要求に対して、現代のアーティストや活動家たちが、ボイスが理想とした社会に少しでも近づくため、いかにそれぞれの場所で、自分の方法で彫刻を行っているかを報告、検証するものだった。1000平方メートルの展示スペースは12のコーナーに分かれ、各コーナーでボイスの映像または写真(造形作品は展示されていない)と、現代アーティストによる作品、活動家を紹介するビデオ映像などが並置されている。各コーナーが「国境」「反体制」「癒しと救済」「資本主義」「ユーラシア」などボイスが追求したテーマ別にまとめられており、それが時間を超えて怖いほど現代の諸問題とシンクロしていることが、観賞を続けるうちに実感できるようになった。来場者はボイス のレクチャーに従い、現代社会を批判的に検証する “演習”を強いられたのだ。

ボイスは資本主義にも共産主義にも批判的な立場だった。「資本主義」をテーマにした映像インスタレーション

たとえば第2のコーナーは、人権と民主主義をテーマとする演習に充てられていた。ボイスは1972年、「ドクメンタ5」(ドイツ・カッセル)の出展作品として、造形作品でなく、「国民投票による直接民主主義のための組織」の事務所を開設した。ボイスは議会制民主主義に批判的だったのだ。そのボイスに対し、教え子の1人がボクシングの公開試合を提案、両者はドクメンタの会期最終日に実際にリングに上り、グラブをつけて対戦した(結果はボイス の判定勝ち)。ボイスはこのアクションを通じて、目的を達成するために身体で闘う姿勢を示した。このコーナーでは、試合の様子が映像で流される中、人権と差別撲滅をテーマとするアーティスト、また、そのために闘う活動家が多数紹介されていた。

自由と平等のための闘い

そのひとつ、英国のフィリーダ・バーロウによる作品『ストリート・無題:横断幕』は、カラフルな横断幕で市民デモを想起させるダイナミックなインスタレーションだった。サイズが実寸に近いため、来場者もデモに参加している気分になる。このほかには、タリバンの脅迫にひるまず、今日まで子供の権利と教育のために闘い続けるノーベル平和賞受賞者マララ・ユスフザイの著書や、戦争犯罪を追及する国際刑事裁判所のファトウ・ベンソーダ検察官のインタビュー映像、反レイシズムの立場から不遇な若者たちを支援する振付師ラファエル・ムーサ・ヒレブラントのダンス映像など、盛りだくさんな内容だった。彼らはいま異なる国、異なる敵を相手に、万人の平等と自由という目的のために闘い続けている。

環境破壊の一因である土地利用についてドキュメントする写真作品

ほかのコーナーも同様に、ボイスの映像または写真によってひとつのテーマを提示し、そのテーマを共有する他の作り手による複数の展示物で構成されていた。40以上の展示物それぞれに、異なる作り手とストーリーがあるため、来場者もゆっくりした足取りで慎重に“演習”を続けることになった。映像のほとんどはヘッドフォンでの視聴だが、一部の作品からは音声が直接流れ、館内には民族音楽のようなサウンドや不穏なサイレン音などが混じり合って漂っている。グループで訪れた若者や家族連れがあちこちで会話し、会場は美術鑑賞というより社会見学のような雰囲気だった。

ボイスとグレタ

終盤はボイスとグレタ・トゥンベリの一騎打ちだ。ボイスが野生コヨーテと3日間を過ごしたパフォーマンス『私はアメリカが好き、アメリカは私が好き』(“I like America and America likes me“、1974)の映像と、グレタ・トゥンベリの『私はグレタ』(“I am Greta“、2020)の映像が並置された。ボイスとグレタは、自然と交信しつつ人類が進むべき道を示すシャーマン的な役割を担い、かつ、それを行動で示す点で共通している。このコーナーでは立ち止まって見入る人が特に多かった。筆者の中で、国連の気候行動サミットで演説するグレタの怒りの表情が、最初のコーナーで示されたボイスの訴えの表情に重なっていった。

この展覧会は、私たちが今日抱える諸問題をボイスが的確に予見していたことの証左であると同時に、ボイスの形のない「社会彫刻活動」が、今日さらに多様化、深化して世界中で確実に展開されていることを明らかにしていた。本来、ボイスは優れた造形技術をもつ職人的なアーティストであり、商業的にも十分に成功していたが、自分の手仕事が評価されることより、社会彫刻という革命を自分のミッションと考えた。だからアトリエを飛び出して、市民に思考してもらうために自分の声や肉体を使って直接働きかけたのだ。

筆者を含めて来場者が演習で得たものを起点に、少しずつ社会彫刻に参加していけることを願っている。

ボイスの理念で現代社会の事相を読み直した画期的な展覧会だった

*クレジットのない会場写真はすべて „Jeder Mensch ist ein Künstler. Kosmopolitische Übungen mit Joseph Beuys“, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen 2021にて、筆者撮影