あの時あの頃

第二次世界大戦の同盟国であり、敗戦によって、価値観が一変し、戦後再出発をせざるを得なかった日本とドイツ。どちらも、60年代にかけて高度経済成長時代を経験し、国際社会でそれぞれに歩を進めてきた。しかし、今見る両国の社会と政治の様相は大きく異なる。そして、日本のリベラルには、戦争に対する反省やそれに基づいた歴史教育、環境保護、男女平等など、しばしばお手本のように言われるドイツ社会であるが、その歴史が意外に新しいことはあまり知られていない。

実は、そのようなドイツは、決して戦後まもなく始まったのではない。むしろ、古い権力構造がそのまま残っていたことも、日本とドイツはそっくりだった。その「古いドイツ」を根底からひっくり返して、今のような社会が成立した根源は、1968年に世界的に広がった学生運動にある。そこで今回は、筆者の親しい友人で、あの時代、実際に学生運動に参加し、共に闘ったカップルに、自分たちの眼に映った68年とその後を語ってもらった。

登場するのは、1940年生まれのゲルハルトと1947年生まれのエリカ。現在二人は年金生活者だが、現役当時、ゲルハルトは校正者、エリカは英語の翻訳者として仕事をしていた。その傍ら、農家の建物を改造して、自分たちの住まいを作り、畑を耕した。また、メディテーション・グループを主宰し、地元の環境保護のための住民運動にも積極的に参加する。ドイツではこの年代の人間にしばしば見かける、典型的なオルタナティブな生き方である。この二人、1968年当時、ゲルハルトは28歳、ベルリン自由大学(FU)の学生で哲学専攻、エリカは21歳は、共にベルリン芸術アカデミーの学生だった。

以下は、そのインタビューである。

大半の学生はノンポリだった

― まずは、68年の学生運動が起きてきたとき、どう思ったか教えて。

ゲルハルト 大半の学生たちは、この運動に関心がなかった。でも、一部にはとても熱心なグループがいた。全体の10%くらいかな。FUはその牙城だった。僕は、父親がナチスの党員だったし、子どものころ、戦争も経験したので、戦争責任の問題はとても身近に感じていた。古い体制を廃止するという運動にとても惹かれたね。

エリカ まず、イランのパーレビ国王訪独反対は私たちにとって大きなテーマだった。それからベトナム戦争もね。大多数の学生はノンポリか、それどころか、学生運動の闘士に批判的だった。ロングヘアへの偏見とか。

― 具体的に、68年には何をしていたの。

エリカ たくさんデモに行ったわ。「Sit-in(シットイン)」もやった。

ゲルハルト 大学の講義とか講演にもよく行ったな。FUの政治学や社会学の教授たち、それから当時の思想的リーダーだったマルクーゼとか、アドルノ、ハーバーマスなんかのね。

エリカ どの講義も講演も満員だったわね。

1969年、インドに向けて旅立つときのゲルハルトとエリカ 写真提供:Gerhard & Erika

行き詰まった学生運動

― 学生運動が、だんだんエスカレートして過激化し、セクト活動で孤立していったとき、どう思った?

エリカ ちょっと待って。それはまず、学生に対して不釣り合いに暴力的だった警察に対抗するというところから引き起こされたことを明確にしなきゃ。私たちだって、よく放水にやられたのよ。でも、暴力には反対だった。とにかく警察に捕まらないようにすぐに逃げたの。ボコボコにやられた友達もいた。

ゲルハルト 今もそうだけど、当時、ビルト紙(ドイツ最大の大衆紙)が学生運動にものすごいネガティブキャンペーンを張った。テロとか、過激派は怖いとか、プロパガンダをまき散らした。

恣意的な司法の運用に反対するデモを呼びかける当時のビラ。1967年11月27日と記されている 提供:Gerhard & Erika

エリカ ベンノ・オーネゾルク(学生)が警官に射殺されて、全体の雰囲気が過激に変わっていった。でも、学生運動全部がそうなったわけじゃない。運動には大きなスペクトラムがあった。たとえば、学校改革とか、ウーマンリブとか、さまざまな流れがその中にあったのよ。

ベルリンの壁を模したブロックに、マーマレードを塗ったパンを置くハプニングアート 写真提供:Gerhard & Erika

ゲルハルト たしかに政治的な面では挫折した。でも、そのほか、たとえば、芸術とか、音楽とか、哲学の面ではやっぱり大きく変わってきたと感じてたよ。僕は、哲学を専攻していたから、そこをもっと考えて、究めていきたいと思ったね。

― その後、何をしたの?

ゲルハルト 僕はインド哲学を勉強したいと思った。だから二人で、大学を休学してインドに向かった。ただ、1年経って、ドイツに戻ってきたら、学生運動はすっかり弱くなっていた。もうあまり魅力的に感じなかった。インド哲学も、それ以上学ぶ気持ちがなかった。そのあと、日本に行こうと思ったんだ。それから世界旅行にもね。

エリカ だけど、そのためにはまずお金を稼がなくちゃね。それでドイツに戻ってきたのよ。

― 世界旅行をした動機というのは、68年と何か関係があった?

ゲルハルト うん、学生運動は社会を変えるという目的を達することができず、そこで終わったと思ったから。そして、何か新しいものを探したかったから。

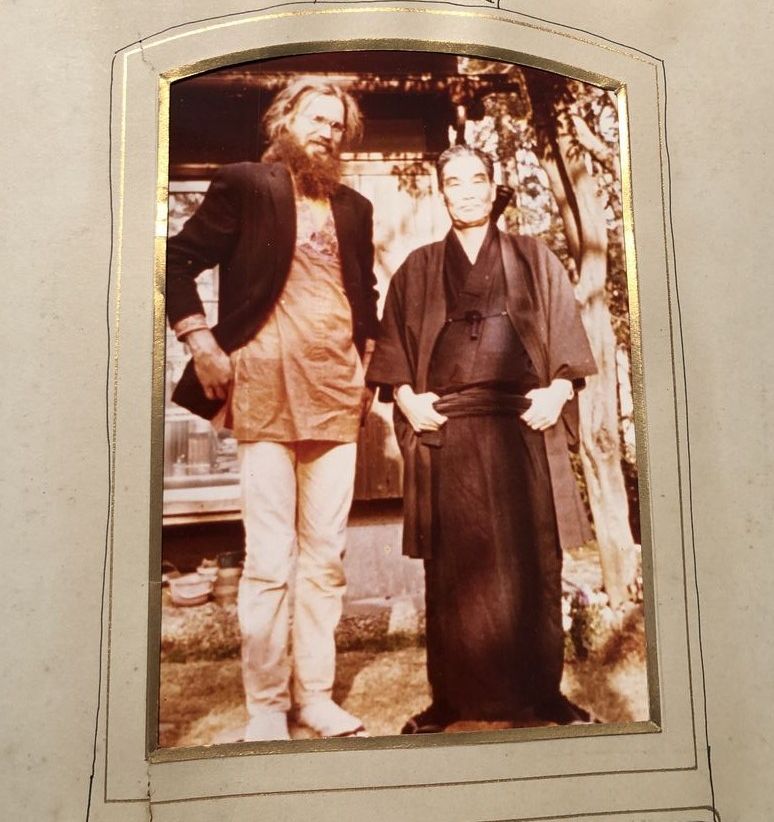

日本旅行の際、禅の老師とゲルハルト 写真提供:Gerhard & Erika

エリカ そう、何か精神的なものを探したかった。アメリカにも行こうと思ったのは、ゲルハルトの弟がアメリカに移民として渡っていたからなの。その当時は、「田舎に帰れ」運動が起きていて、彼はまさにその思想を実践すべく、アメリカで農業をしようと移住したのよ。

ゲルハルト 弟は当時、大学を出てドイツ初のプログラマーとして結構なお金を稼いでいたけど、それを元手にアメリカで土地を安く買って、自分の理想に基づいたエコロジー農業を実践しようとしたんだ。

エリカ 彼のいた北米だけじゃなくて、南米にも行ったわよ。

ゲルハルト そうそう、インド、日本、そのあとアメリカ文化も知りたくてアメリカに行って、そこのスピリチュアルグループと一緒に活動もしていたんだ。当時のアメリカはそういうのが花ざかりだったからね。ボリビア、チリ、インディオの文化にも触れてみた。

68年と今

― でも、その世界旅行のあと、またドイツに戻ってきたのはなぜ?

ゲルハルト 僕たち二人には、それぞれ年取った母親がいて、彼女たちの面倒をみなくちゃいけなかったからね。

エリカ 二人ともちゃんと責任感があったのよ。

ゲルハルト ドイツに戻ってきてから、自給自足の農業コミューンで5年くらい暮らした。そのあと、本格的に田舎に行こうと思って、今住んでいるここに引っ越してきたわけ。

― こうやって話を聴いていると、二人の人生の原点は68年にあるように思う。あらためて聞くけど、68年が自分に遺したものは何だと思う?

ゲルハルト 僕は今80歳だけど、自分自身が歴史の証人だと言える。自分の父親がナチスだったこと、戦争末期には実際に自分も戦争を経験したこと、それらは、学生運動に参加することへの大きな動機となった。

エリカ そう、その平和運動がとても大切! 私だって、戦争の廃墟を子どものころ実際に見てたし、そこで遊んでいたもの。その経験が私に刻印されている。

ゲルハルト 68年が僕に遺したもの、それはすべての分野で、イニシアティブを取る原動力として働いていることだと思う。芸術、哲学、自分の生き方、そして、これは社会を変えたということにも直接つながる。その変化は、あらゆる側面にあるけれど、今、特に目立つのは、緑の党の活動かな。表面上はあまり目立った動きにはならなかった70年代、80年代にも、68年の体験は意識にしっかり残っていた。それを過ぎて、90年代くらいから、68年の遺したものが表面に出てくるようになった。

エリカ そう、あの時代に始まったことが、今、ちゃんと実を結んでいるよね。うれしい気持ちでそれを見ている。Fridays for futureとか。もちろん、私たちも今、彼らのデモに参加しているし。ウーマンリブ、ジェンダー平等、ホモセクシュアル、平和運動、つまり全部ね。それから大切なのは「怒る」ことができること。たくさんの人は、今、クールになっている。でも、私は(間違ったことや不正に対して)興奮して声を上げられる。つまり、ポジティブに喧嘩ができるってことよ。

― 二人の関係はどうなの?68年の影響を受けたということはない?

エリカ 私たちは、最初から二人とも同じ考えをもっていたかな。でも、たしかにゲルハルトの影響を受けたところも大きかった。私は、ゲルハルトより年下だったし、まったく普通の家庭に育ったから、デュッセルドルフからベルリンに出てきたとき、何もかもが目新しかった。当時すでに有名だった芸術家たちとか詩人とか、自由を謳うこの運動にすぐ惹きつけられた。

― 最後に、68年を生きた者として、今の社会に望むものは何? こうなってほしいと思うことは?

ゲルハルト あの時代に僕たちが実現しようとしたこと、それがずっと政治的議論の中心にあるべきこと。たとえば、あらゆるレベルにおいての自由とか、世界平和のための共闘とか、それからあの時代にすでに問題になっていた気候変動の問題とか、環境汚染を次の世代に引き継がせていけないこととか。

エリカ 私の思いもまったく同じ。でも、それと同時に、こういう問題をただ教条的に主張するんじゃなくて、もっと自由に気楽に訴えていくことが必要だと思うな。人にいやがられてもいい、自分の思ったことを貫くのよ。

インタビューを終えて

少々、自分史をはさみたい。筆者は71年に大学に入学、学生運動の最後の闘争局面を体験した。セクトには入らなかったが、真面目にクラス討議などに参加して問題を考え、バリケード封鎖も経験した。大学3年の時、機動隊によるバリ封解除、その途端、学生全体が保守化して、あっという間に政治的雰囲気が大学や社会から消滅したのを見た。まさに学生運動のビフォー・アフターの現場目撃者だったわけである。あれはいったい何だったのだろう。

そのもやもやは、渡独してさらに増した。ドイツ社会を根底的に変えた1968年と比較して、なぜ同じように学生運動が起きた日本でそれが実現しなかったのか、長い間疑問に思っていた。例えばドイツでは、学生運動に加わった多くの学生たちがその後、教員となって、学校教育の場からいわゆる反権威主義の教育を実現していったこと、環境汚染が経済成長の結果深刻化し、人々にとって環境保護問題が切実なテーマになりつつあり、これを運動の新しい目標に据えたこと、ピルが解禁されて性の自由化が進んだことなど、そのどれもが日本では実現しえなかったが、ドイツでは社会を変える原動力となった。

一方の日本では、新卒、一斉採用という体制からの逸脱が困難をきわめ、多くの学生運動のシンパたちが割り切って、運動から離れていった。教員を志した者は、公安に情報が知られていたので、教育現場に入ることが難しかった。しかし、それでもまだこれらの説明では、十分な説得力を持たない気がしていた。

今回、この二人のインタビューを行って、そのミッシングリンクが見つかった思いだ。それは、この1968年が、ドイツの場合、芸術、哲学、宗教など、総合的で壮大な「カルチャー」の活動であったことだった。特に異議申し立てとしての芸術の力は強かった。また、その思想的バックボーンを担った大学教授たちが堂々と、大学の中で自説を展開していたことも大きな違いで、それはフンボルトが方向性を与えたドイツの大学における「学問の自由」とも関係がありそうだ。

また、アメリカの傘にすっぽり入っていた日本よりも、東西冷戦のフロントに立っていたドイツの方が、はるかに戦争を身近に感じていたのだと思う。そして、平和運動を希求するコンテクストの中で、必然的に第二次世界大戦時のドイツの戦争犯罪を追及する声が高まっていく。

68年は、社会的・歴史的・地理的文脈が異なったとはいえ、戦後似たような歩みを進めてきた日本とドイツが、決定的に違う方向へと向かった分岐点だ。ドイツでは、この秋の連邦議会選挙で、史上初めて緑の党の首相が誕生するかもしれない。50年の後に実現したあの時代の既成権威に反対する精神を顧み、日本でも、思いを継続し、日ごろの努力を重ねていく大切さを認識してほしいと、ドイツの地から願わずにはいられない。

<初出:「ドイツに暮らす④」、『現代の理論』、現代の理論・社会フォーラム、2021年夏号。許可を得て転載。>