第二次大戦直後、ソ連に後押しされた北朝鮮と西側諸国が支援する韓国の間で戦われた朝鮮戦争。今年はその休戦から70年を迎える。若き日々をこの戦争に翻弄されながらも、医師となる大志をもって欧州に渡り、祖国の統一と平和を祈りながら、2022年夏、静かに帰天したドクター・チェ。同年勃発したロシアによるウクライナ侵攻は彼の目にはどう映っていたことだろう。放浪の医師ドクター・チェを偲びつつ、伊東順子氏が晩年のインタビューから書かれた記事を二回に渡って掲載する。

~~~~

「数奇な運命」という言葉は、実は誰にもあてはまる。どんな人生もこの世に生まれた偶然から始まり、その後も時代に渦に巻き込まれてしまう。平和な時代の小さな渦でも何度も軸足を奪われるが、戦争の時代の大きな渦となったらその威力は凄まじい。

彼を紹介してくれたのは、ベルギー在住のジャーナリスト、栗田路子さんだった。 2017年の夏、初対面の彼女から、是非インタビューしてほしい人がいると言われた。

「北朝鮮出身で元NATO軍の軍医さんなんだけどね」

聞いた瞬間に飛びついた。え、そんな人がいるのか? 是非、会いたい!

ただ、初動はいつもながらの「早とちり」だった。「北朝鮮出身」と聞いて私が思い浮かべたのは、現在の北朝鮮から脱出してきた、いわゆる「脱北者」と呼ばれる人。栗田さんはそこをバッサリと否定し、しかし不思議な話をしてくれた。

「彼がヨーロッパに来たのは60年も前のこと、朝鮮戦争に参戦したベルギー軍に連れられて来たのよ」

私はあらゆる予定をどかして、彼に会うことにした。

2017年夏、ブリュッセル郊外

ベルギーの韓国系移民中で最長老の医師が暮らす街は、ブリュッセルの中心部からトラムで北に30分ほどの郊外にあった。トラムの終点駅は深い緑の中にあり、近くに建てられた高齢者用マンションは、庭もエントランスもエレベーターも、欧州の街中住宅とは違い広々としていた。

ベランダから顔を出していたチェさんは、私たちに気づいて下まで降りてきてくれた。初対面の印象は、思った通りの人。下がった眉毛も、人の良さそうな笑顔も、清潔な服装も、年齢のわりには長身で姿勢がいいのも、私が大好きな韓国のおじいさんだ。

「よく来てくれましたね」

「アンニョンハセヨ」

彼は日本語を話し、私は韓国語で答えた。

「わあー、朝鮮語も上手だね。すごいね」

相好を崩した彼は、日本語で言った。

実はインタビューの言葉をどうするか、ずっと考えていた。彼は日本語も韓国語も達者だと 栗田さんから聞いていた。ただ、妻のリアさんはオランダ語圏のベルギー人で、オランダ語とフランス語に加え英語も話すが、日本語や韓国語はできないという。複数の国をまたいだインタビューはいつもながら悩ましい。そこでブリュッセル在住の友人であるヒロコさんが、「私がリアさんに通訳するから」と同行してくれた。彼女は日本語とフランス語を話す。

通されたリビングルームは、花があふれていた。テーブルの上にはリアさんお手製のケーキ、ベリーの赤が鮮やかだった。この太陽のように明るい女性と、チェさんが出会ったのはドイツだった。二人はNATO軍の病院で軍医と看護師として働いていた。当時、チェさんはすでに40代、でもリアさんはまだ20代だったという。

「一目惚れでしたか?」

チェさんが照れ笑いをする。リアさんにそれが伝えられると、彼女は大らかに笑う。リアさんが古い写真を持ってきてくれた。

「チェ先生ですね?」

「そう、そしてこれが私」

手術室でメスに握る外科医、それを見つめる看護師。写真はカラーだったのだろうが、既に色褪せている。

「40年前の写真です。そこにいたるまで、私は本当に苦労しましたよ」

チェさんが日本語で話し始めると、リアさんはスッと席を立った。

「大丈夫、私は何度も聞いた話だから」

ニッコリと目配せする彼女は、私達が話しやすいように、気を利かせてくれたようだ。

「日本人」として育った(1930-45)

チェ・ヨンホさんは1930年に日本統治下の朝鮮半島で生まれた。厳格な儒学者の家で、幼い頃から村の「書堂」(ソダン:朝鮮王朝時代に発達した民間の教育機関、日本の寺子屋に似ている)に通ったが、途中から「日本の小学校」に転校したという。

「母の強い勧めでした。最新の学問が学べるようにと」

その頃の朝鮮半島には日本人用の「国民学校」と朝鮮人用の「普通学校」(後に国民学校)があった。チェさんが入学した当時、朝鮮人の就学率は23%(1936年)。90%を超えていた日本人比べれば少ないとはいえ年々増加傾向にあり、日本政府は1946年から植民地での義務教育実施を予定したほどだ。

一方で、日中戦争の本格化以降、その教育内容は激変した。いわゆる「皇民化教育」の始まりである。1937年には「私共は、大日本帝国の臣民であります。私共は、心を合わせて天皇陛下に忠義を尽します」で始まる「皇国臣民ノ誓詞」が発布され、翌38年からはそれまで必須だった朝鮮語の授業がなくなった。チェさんは「日本の教育」を全身で浴びた世代である。

チェさんには鮮明な記憶がある。小学校6年生の12月、太平洋戦争が始まった。校長先生が軍服にゲートル姿で現れ、震えながら日米開戦を伝えたという。そのわずか3年後の結末を、今の私たちは知っているが、当時は皆が神国日本の不滅を信じており、植民地の少年たちも例外ではなかったそうだ。

「天皇陛下を尊敬していましたよ」「少年航空兵になりたかった。授業料も無料だと聞いていましたし」

チェさんの村からも出征する兵士があり、日の丸を振って見送った。

「学校では戦場で戦う兵士たちの活動写真なども見せられて、私達も将来はあんな勇猛な兵士になって、お国の栄光に奉仕するのだと思ったのです」

ところが、その「お国は」は崩壊する。1945年8月15日、朝鮮半島にも玉音放送が流れた。

「先生もクラスメートも泣き崩れていました。慰めようと思ったけど通じなかった。日本人が可哀想でした。でも、私自身はホッとしたのです。もう兵隊にとられることもない。今から勉強すれば大学にも行けるかもしれない」

でも、その期待は「あまりにも単純で一時的なものだった」とチェさんは言う。ソ連軍の進駐で全てが変わってしまったのだ。

村を分ける38度線

チェさんが生まれたのは黄海道延白郡、現在の北朝鮮の黄海南道延安郡である。グーグル検索をして地図を拡大してみると、郡のちょうど真ん中あたりを北緯38度線が通っている。さらに郡の歴史を調べていて、ある部分に目が釘付けとなった。

「一九四五年黄海道延白郡金山面・牧丹面および雲山面・花城面・掛弓面・銀川面・鳳北面の各一部はソ連軍管理下に置かれる」

「面」とは日本の村にあたる。つまり、日本の敗戦とともに、それぞれの「各一部」がソ連管理下になったという意味だ。地図をプリントアウトして、赤ペンで38度線を引いてみる。見事に村が二つに割られていく。原野や砂漠でもない、人々が暮らす村を直線で区切ることが、果たして可能なのだろうか。

38度線の北はソ連軍、南では米軍がそれぞれの占領政策を遂行した。チェさんの学校では日本式軍国教育の代わりに、ソ連式の共産主義教育が始まった。日本語から朝鮮語へ、そしてロシア語の授業が必須となり、さらに人民大会などへの動員もあった。やっと落ち着いて勉強できると思っていた学生たちの失望が大きかった。さらに経済的困窮もあり、学業を断念しようと思ったチェさんに支援を申し出てくれたのは、「南」に住む叔父さんだった。その頃はまだ、南北の手紙のやり取りなども自由だった。

「医者になりたいと思っていました。母が持病を抱えていたのです」

月のない夜、山道を歩いて38度線を越えた。そうして、ソウル近郊の叔父の元で、日中は農園の仕事を手伝いながら夜学に通うことになった。

「夜学でも頑張れば、国家試験を受けて、大学にも行けるから」

親切な叔父さん一家に励まされながら、一生懸命勉強していた。ところが、またしても希望は挫折した。

そして、また戦争が始まった(1950年6月25日)

北朝鮮軍が38度線を越えて南に進攻した日、チェさんは本町(忠武路)※の書店にいたそうだ。物理と有機化学の本を買って外に出ると、機関銃をそなえた陸軍の憲兵がジープがやってきて拡声器で叫んでいる。辺りは騒然とし、チェさんも急いで叔父さん宅に戻った。

北朝鮮軍の総攻撃に韓国は大混乱となった。瞬く間に首都は占領され、大統領は一目散に大邸まで避難した。その後に、ものすごい数の避難民が続いた。

人々が南へ南へと逃れる中、チェさんは一人、北に向かっていた。家族が心配だった。昼夜を走り通し家族との再会を喜んだのもつかの間、母親は20歳の息子にこう告げたという。

「川に釣りでも行ってきなさい」

村では人民委員会の名による財産没収やスパイ摘発、さらに軍の徴集が始まっていた。徴兵年齢の若者たちは、強制的に人民軍に入れられる。

「同胞と戦って死ぬのは嫌でした」

「日本人」として教育された少年期、「お国」のために死ぬのだと思っていた。そのお国は消えさり、そこから朝鮮民族としての自覚を取り戻すのには時間がかかった。なのに、なぜ今、同じ民族同士で争わなければいけないのか。そう思ったのは彼だけではなかった。

チェさんが母親の言う通り川辺に行くと、そこには気持ちを同じくする村の若者たちが集まっていた。「どうやら海の方が安全らしい」という話になり、暗闇の中をみんなで南に向かった。

「夜中走り続けて、へとへとになりました。海岸には着いたのですが、追いかけてきた保衛隊と人民軍に包囲されてしまった。人民軍は私達が南から侵入して来た敵と合流したと思ったのか、いきなり機関銃掃射が始まった。」

チェさんは咄嗟に海に飛び込み、必死に泳いた。もう駄目かと思った時に、小舟に助けられ一命をとりとめた。

「降ろされた島は中国かと思ったら、漁民たちの言葉が理解できた。ああ、南朝鮮に来たのだとわかりました。そこから島から島をめぐって、陸地をめざしたのです」

そこから先のことを語ろうとする時、チェさんの温和な顔は、苦痛に歪んだ。

「物乞い、浮浪者…。もう次の話に進みましょう」

世の中には「筆舌に尽くしがたい」という言葉では不足なほどの、語られない事実の積み重ねがある。歴史など、常に表層にすぎないのかもしれない。

チェさんの話に出てきた島の一つ、「ポルム島」を地図で調べてみた。江華島の西にある席毛島、そのさらに西にある小さな島。島は現在、韓国の領域内に入っているが、すぐ北には海の軍事境界線がある。地図上ではそのわずか上に、チェさんの故郷の地名があった。

どちらが私の「お国」なのか

北朝鮮の進攻以来、首都ソウルは北朝鮮軍、韓国軍と国連軍、中国軍と北朝鮮軍、再び韓国軍と国連軍というように、四度も「主人」を変えた。その度に人々に襲いかかったのは戦火だけではなかった。スパイ摘発、処刑、復讐、リンチ…。2004年に公開された映画『ブラザーフッド』(カン・チェギュ監督)は、チャン・ドンゴンとウォンビンという韓流スターの共演で話題になったが、スクリーンには内戦の残忍さが綿密に書き込まれていた。

チェさんもそこにいた。飢えと戦いながら、仁川、ソウル、水原と逃げ惑っていた。身分証明書も住所もない浮浪者は何度もスパイ容疑で連行されたが、ある時、たまたま彼を見知っている捜査官がいて、避難民と認められ収容所に入れられた。しかし数日後にはそこで徴兵される。「北の出身」ゆえに正規兵ではなく「第二国民兵」。もう北も南もイデオロギーも関係なかった。「戦争」が若者を欲していた。

「軍用トラックに載せられ、どこに行くのかも告げられない。北出身の我々は前線に連れて行かれ、『弾よけ』にされると言われていました」

予想通り、着いた先は最前線だった。

「ついに故郷の人々と戦うことになってしまった」

チェさんの配属先は国連軍ベルギー部隊、労働兵という身分だった。

朝鮮戦争に「国連軍」が参戦したことは、よく知られている。というよりも、この国連軍は朝鮮戦争のために結成された。今も板門店の共同警備区域には国連軍の旗がはためき、また釜山には国連軍兵士のための共同墓地もある。墓地は現在「UN記念公園」の名で、4万人余りの国連兵犠牲者を記念している。

朝鮮戦争がどれだけ悲惨な戦争だったかは、ここではふれない。死者・行方不明者の数は南北で500万人以上、これは第二次世界大戦における日本をはるかに超えていた。

「愛国と救国の美麗字句に振り回され、善良なる市民と若者が犠牲になったのです」

ブリュッセルにあるカトリック教会が発行する日本人用冊子に、チェさんはこう記している。さらに戦争は海外の兵士までを駆り出し、その若い生命を奪った。

南北双方で国民の5人に1人が命を失ったという激しい戦闘は、勝者も敗者もないまま1953年7月、一時休止することになった。

「戦争孤児」

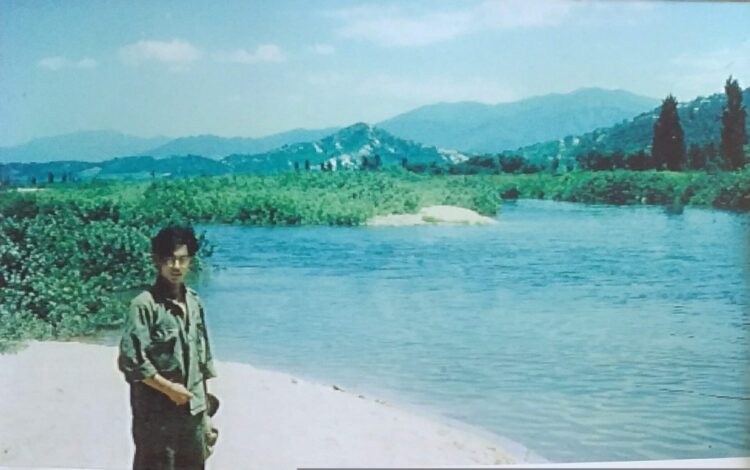

チェさんの家にはその頃の写真がある。川を背景にした軍服姿の青年。

「イムジンガンインガヨ?」(イムジン河ですか?)

「クレヨ、イムジンガン」(そうです、イムジン河)

固有名詞が出ると、会話は自然と韓国語になる。

休戦協定が結ばれるに際し、南北の軍事境界線が定められた。直線で引かれた以前の38度線とは異なり、休戦時点での両軍の前線をなぞったものだった。その結果、東部戦線は38度線以北の束草などが韓国側に入り、逆に西部戦線では38度線以南の開成やチェさんの家族が暮らす延白郡は丸ごと北側となった。戦火は止んだが、故郷に帰れない。目の前のイムジン河を渡ることは許されなかった。

傷心するチェさんに深く同情したのは、1人のベルギー人だった。「私の命の恩人、フランクさん」とチェさんが呼ぶ彼は、ベルギー赤十字で戦争孤児の支援活動をしていた。当時の朝鮮半島は今の中東やアフリカの内戦国と同じく、国際的な支援を必要とする国だった。なかでも戦争孤児の問題は、南北が真っ二つに分断されたことで、他の戦争に類を見ないほど深刻だった。ベルギー軍の大隊長はチェさんにフランクさんの手伝いを依頼した。

戦闘中に覚えた片言のフランス語だったが、フランクさんには大きな助けとなったようだ。

「君がいなかったら、この任務の遂行はとても大変だったと思う。君の親切で忠実な協力に心から感謝するよ」

任務が終わりに近づいた頃、フランクさんはチェさんを呼んで言ったそうだ。

「私は君のことがとても気がかりだ。出来る限りのことをしてあげたい。希望を言ってみなさい」

「もう一度、勉強がしたい」とチェさんは言ったそうだ。フランクさんは「よし、わかった」と、軍用ジープに彼を乗せて、あちこちの高校をまわってくれた。ただ、どこも校舎は破壊され、授業の再開すらままならない様子だった。チェさんは落胆したが、フランクさんは諦めなかった。なんとベルギーのカトリック高校から入学許可を取り付けたのだった。

身寄りのない、しかし前途有望なアジアの青年をなんとか助けたいと思ったのだろう。国連兵の中には本国への帰還に際して、身寄りのない韓国人の子供たちを養子として連れていく例もあった。昨年アカデミー賞の外国映画部門に出品されたトルコ映画『アイラ』も、従軍トルコ兵と孤児となった韓国人少女「アイラ」の実話が元になっている。

しかし、チェさんは「戦争孤児」の年齢ではなかった。

「こんな大きな孤児はいないでしょう。そこで留学生の資格での旅券を申請することになったんですが、審査官は何をバカなことを言っているんだという顔をしましたよ。ベルギー? アフリカに行ってどうするんだと」

「アフリカ」と言ってチェさんは笑った。

「ベルギー領コンゴの印象が強かったからでしょうか」

チェさんの笑いにつられて、私達もやっと笑った。本来は明るい方なのだ。

こうして、チェさんはベルギー初の韓国人留学生となった。

「医学の勉強をしようと思われたのですね?」

「それもあったのですが、とにかく韓国の外に出たかった。その方が故郷に近づけるような気がしていたのです」

ベルギー軍の軍用機に乗って向かった地球の裏側。そこからさらに半周回って故郷の家に帰ろうと思っていたという。

「家を出る時に振り返りながら見た、母と姉と妹の心配そうな顔が、ずっと脳裏から離れなかったのです」

実際に彼はそれからしばらくして、アントワープの港で船に乗ろうと試みたのである。

<後編に続く>

こちらの記事も「脱北亡命医師の平和の祈り」

====

<寄稿者プロフィール>

伊東順子/Junko ITO

愛知県生まれ。フリーランスライター、翻訳家。在韓歴25年。著書に「韓国 現地からの報告」(ちくま新書)、「韓国カルチャー 隣人の素顔と現在」(集英社新書、「ビビンバの国の女たち」(講談社文庫)、訳書に「搾取都市、ソウルーー韓国最底辺住宅街の人びと」(イ・ヘミ著、筑摩書房)他。朝日新聞WEBRONZAで、「ここだけの韓国の話」を連載中。

本稿は、伊東順子さんが主宰する「中くらいの友だち」Vol.3&4に掲載されたものを本人のご厚意で転載。