[intro-Radioactivewaste]

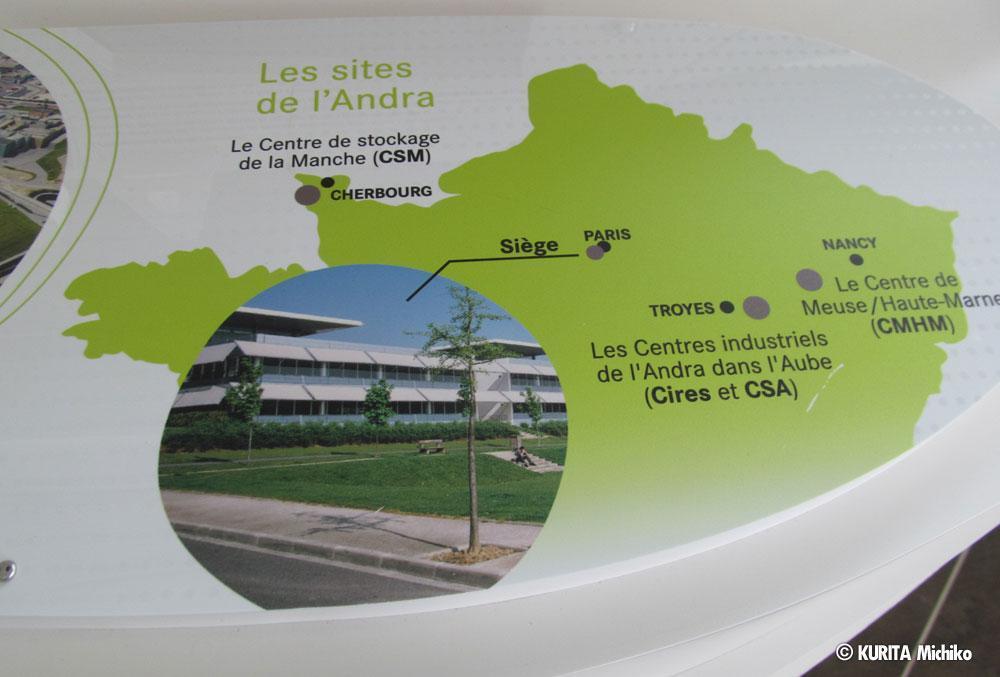

筆者が訪れたのは、フランス東部、過疎の進む農村地帯、ビュール(Bure)村にある、「高レベル放射性廃棄物」のための深地層処理研究所だ。フランスのエネルギー・環境・研究省の傘下で、放射性廃棄物の管理・処分を担当するアンドラ(ANDRA =Agence nationale pour la gestion des dechéts radioactifs)が運営する。その準備は1991年基礎調査からスタートし、現在、最終処分場の実用化実験がほぼ終了した段階だ。今後2年以内に政府に対して建設許可を申請し、議会で承認されれば、2021年建設スタート、2025年試験操業、2030年には100年の予定で本格操業を開始する――これまで足掛け30年の道のりは決してスムーズではなかった。だが、国家権力で性急に押し切るわけでもなく、情報開示と対話を繰り返しながら、覚悟を決めた果敢な挑戦を進めてきた。

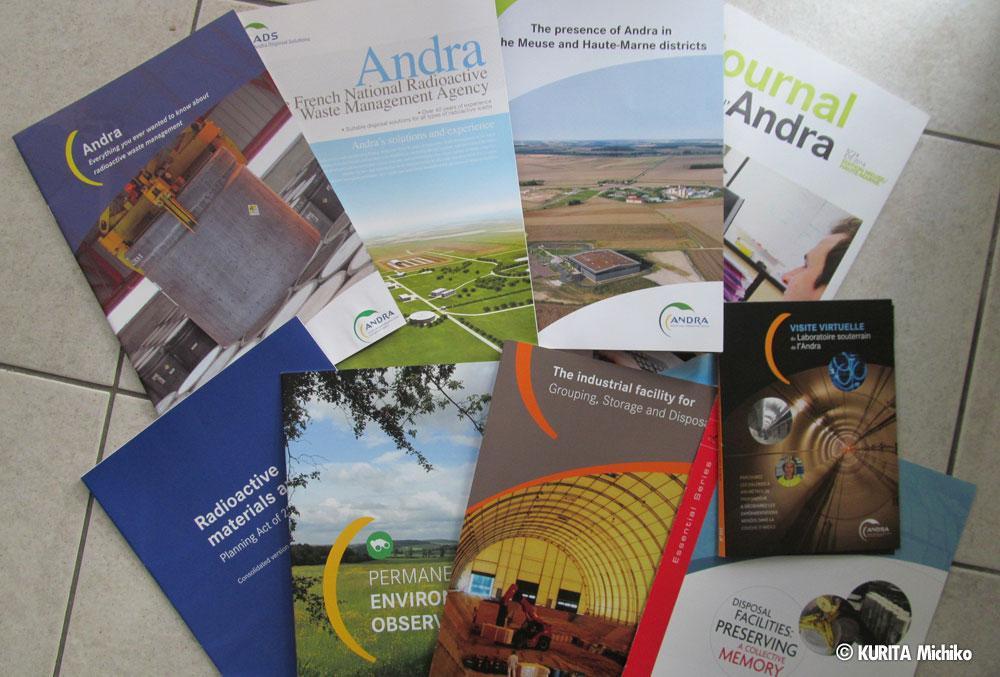

2007年にオープンした技術展示センターと地下480mにある地下研究施設は、誰でも見学でき、さらに、印刷物やネット上で、様々な情報やビデオが一般市民にもわかりやすいように公開されている。「国民が反対することはしない」をモットーに、「未来への責任」という一致した強い意志に裏付けられているように見える。

より多くの人に、見て、感じて、考えてもらえるよう、前編ではその根底にある考え方について、後編では実際の見学で見聞きしたことを解説する。

前編:未来への責任を貫ぬくこと

「可逆性」と「未来への記録」

ビュール村地下研究所への取材を通して、あっぱれと感じたたのは「可逆性」と「未来への記録」というふたつの大原則だった。これは2006年に作られた「放射性物質および放射性管理計画法」 によって明文化されたもので、特に、「高・中レベルの長寿命放射性廃棄物処理場」は、この2つの考えを貫いて作られなければならない。その根底にあるのは、こんな決意のようだ。「現代人が手にしてしまった核という禁断の果実に、我々は今、完全に安全な処分場を作る知見をもたない。ならば、今の技術で最善を尽くし、その上で、未来の人々がより適切な方法を見つけた時、すぐにやり直せるよう準備しておくのが、負の財産を引き継がせる未来世代へのせめてもの責任ではないか。」

「可逆性」(英語でReversibility)とは、今の知見で最善を尽くすものの、100年と期限を設定して、それまでは、やり直しができるように、設計・建造するということだ。100年以内に、ベターな処理方法が見つからなければ、完全に密閉して二度と掘り起こさないとする。

「未来への記録」とは、100年の間はもちろん、その後の人々にも、この地下に、どのようなものが、どのような構造で、どのように処理・埋蔵されているのかを、はっきりわかるよう、計画的に残すということだ。通常の紙やインクは、数百年を経れば劣化して判読できなくなる。少なくとも5世紀に渡り耐える方法を用い、分かりやすく整理して記録することが、計画・建設のすべての過程で徹底され、厳重に保存・管理されるという。

未来の同胞に語り掛ける現代人の倫理観、責任観、そして、宇宙探索やタイムマシンにも通じる科学者のロマンさえ感じさせる。

[add_googlead01]

なぜビュール村が――透明性、公開性、粘り強い対話

筆者は欧州に住み始めて間もない1990年、初めてビュール村に近いオート=マルヌ県の田舎町を訪れた。フランスの片田舎で農場獣医の免許を取得した義姉夫婦が、その町に住み始めたからだ。通り過ぎる村々のあまりに寂れた様子に、思わず「ドン・キ・ホーテ」を思い起こした。「ここはフランスのどこ?」と聞くと、「地図を広げて、観光地や都市や産業が皆無なところ、それがここだよ」と言われた。それほどまでに、めぼしい産業がなく、過疎が進むが、森林や河川があり、放牧された牛や馬がゆったりと草をはむのどかな牧草地やなだらかな丘陵が延々と連なる。

その後ここ十数年の間に、田舎道は舗装され、最寄りの都市とつなぐ準高速道路も整備されて見違えるほど小奇麗になった。めぼしい観光地はなかったのに、降って湧いたかのようにローマ時代の遺跡が発掘され、充実したミュージアムもできた。近郊には、風力発電用の風車があちこちに立つ。ビュール村は、補助金と引き換えに、国家によって強権的に最終処理場を前提とした地下研究所を受け入れたのだろうか。

[add_googlead01]

フランスにおける高レベル放射性廃棄物処理場選定の歴史は90年代にさかのぼる。増え続ける使用済み核燃料の最終処分地を求めて、技術者で国民議会議員だったクリスチャン・バタイユ氏の強いリーダーシップのもと、通称「バタイユ法」と呼ばれる放射性廃棄物研究法が制定され、1991年施行した。「原発に頼るからには、核のゴミ箱作りは必須とし、以下の三原則の下に、地下研究所を作って地質調査し、最終処分地を国民議会にかけて決定する」とした。その三原則とは、

- 責任の所在を明らかにすること

- 透明性を貫き、すべてを公開して進めること

- 国民が反対することはしない

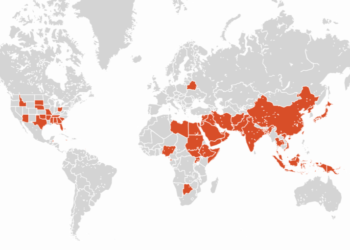

こうして、まず、フランス国土のかなり広い地域の地下に存在する粘土質岩(Callovo-Oxfordian argilles)層が注目され、遮水性、火山や地震の少ない長期的な安定性、人口集中がないなどの要件から、徐々に限定していった。しかし、フクシマ事故による国民の不安やドイツなどでの脱原発へのうねり、EUによる再生可能エネルギー推進の機運は、フランスにも強く波及。影響を受けるかもしれないすべての人々を招いた公開討論会や講演会は何度も暗礁に乗り上げ、喧々諤々の議論を繰り返しながらも、「『我が家の裏庭には嫌だ』という反対のための反対では、現世代の責任は果たせない」との共通理解を強め、前進を続けてきている。

日本にも、北海道と岐阜に深地層研究所がある。フランスとの違いは、日本では原発推進組織 が運営し、初めから「ここには処分場は作らない」としていること。そして、何よりも、透明性、公開性、粘り強い対話の欠如ではないだろうか。

2006年の改訂バタイユ法((放射性物質および放射性廃棄物管理計画法)では、ビュール地下研究所の場所に、「技術展示センター」を設置して見学者に研究状況を直接見せること、研究成果は常に広く公開して国民の理解を得る努力をすること、地域住民との対話においても信頼関係を築くよう注意することなどが明記された。

フランスのやり方が、理想的で完璧であるとは言えまい。しかし、未来への責任観に基づく公開性や対話の姿勢に、日本との大きなギャップを認めざるをえない。他者のやり方を批判的に見る視点は大事だが、だからといって日本の有識者やマスメディアが、したり顔で見解を留保するのはおかしいと感じた。

<トップ写真:地下研究所訪問の写真>

[add_googlead01]