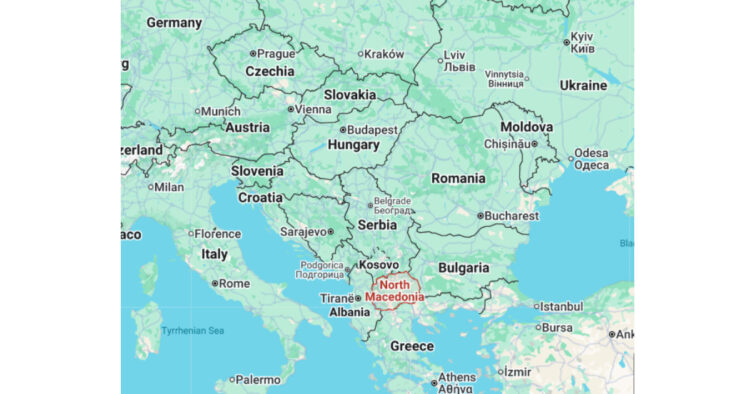

我が家で1年に数回、室内楽のコンサートを開催していることは以前述べた。そのコンサートの音楽監督を務めているヴァイオリニストのEmir(エミール)が、出身国マケドニア(正式には北マケドニア)の音楽祭に出演するというので、夏休みにそのコンサートを訪ねがてら、バルカン半島にある彼の国を訪ねた。

オフリド音楽祭

隣国オランダから飛行機で2時間半。首都スコピエの空港に着く直前、空から見たマケドニアは、夏という季節のためか、いかにも乾燥していそうな大地が広がる。スコピエは、四方を山に囲まれた盆地にあり、私の住んでいる緑豊かで平坦なドイツ西部から行くと、まずその風景だけで、自然とのかかわり方がまったく違う印象を受ける。それにしても暑い。着いた当日は41度。夕方の熱風が頬をかすめていく。最初の2日間はトルコ人が建てたという巨大なタワーマンションに宿泊し、猛暑の中、マザー・テレサ博物館をはじめ、市内見学をし、それから音楽祭の行われる古都オフリドへと移動した。

マケドニアには海がない。ただし、ヨーロッパ最古で巨大なオフリド湖がある。古代にはリュクニドス(灯火)と名付けられた湖岸の都市は、紀元前2世紀のローマ帝国時代に建設された重要な交易路、アドリア海からエーゲ海、最後は現在のイスタンブールに抜けるエグナティア街道にある。その後、この町は第一次ブルガリア帝国支配下に置かれ、その首都となった。1018年には東ローマ帝国に占領されるが、その後、いくつかの支配者が目まぐるしく変わったのち、14世紀末にはオスマントルコ領となり、オスマン帝国の支配が1912年まで続く。

オフリド湖の周りには、その時代の家並みがそっくり残っている。1階よりも2階、2階よりも3階の方が張り出している家の構造は、地表面積に課税されたための税金対策でもあり、上部で居住面積を確保してかつ夏の暑さに耐える日陰を作り、風通しをよくしている。白壁と木の梁のコントラストが美しい。これらの家が、地形に沿って曲がりくねった細い路地、軍事的な目的で作られたという袋小路にぎっしりと立っている。実に独特な風景である。

このオフリドで開催される音楽祭は、今年ですでに65年という伝統のイベントだ。盆地のスコピエに比べるとずっとしのぎやすいが、昼間はやはり相当な高温になるので、コンサートは夜の9時から始まる。エミールのコンサートは、その町の中心部にある11世紀建造の聖ソフィア教会で行われた。昼の熱気も冷めた、石造りのビザンツ様式の教会内は、中央祭壇の壁にたくさんの黄金のイコンが飾られ、いかにも東方正教会の様相を呈している。人々が三々五々集まってきて、満員となり、いよいよ開始。ヴァイオリンとピアノの響きが、石の壁に反響しつつ、祭壇付近の円天井に突き抜けて、教会全体をどよもす音楽となる。ブラームス、シューベルト、ベートーヴェンという、西洋音楽のまったくオーソドックスな演奏曲目だったが、暗闇の中に浮かび上がるいかにも正教会風な数々の聖画、教会の持つ歴史の厚み、何よりもこれらと一体となった宗教性が感じられる演奏で、深く感動を与えるものだった。ドイツの普通のコンサートホールで聴く音楽とはまったく異なる文化の解釈・表現だった。

キリル文字の故地としてのマケドニア

読者は、マケドニアと聞いて、どんな民族が住んでいると思われるだろうか。おそらくあのアレクサンダー大王のマケドニアを思い浮かべるに違いない。私もエミールと知り合う前は、マケドニアは、ギリシャ民族が住んでいる国だと思っていた。しかし、今のマケドニアは、6~7世紀ごろ南下してきたスラブ民族が定着してできたもので、かつてのギリシャ人とは何の関係もない。実は、中世以来地域の呼称としてのマケドニアに対して、マケドニアが「マケドニア人」としての民族アイデンティティを持つに至ったのは、いわゆる民族主義が覚醒する19世紀後半以降である。古代を除いて、それまで、マケドニアは長くスラブ民族の居住地だった。そもそも今、ロシアをはじめ、スラブ民族一般に用いられているキリル文字のもとになったグラゴル文字は9世紀ごろ考案されたが、その際大きな役割を果たしたのが、古都オフリドの聖クリメントだったのである。

そこで、幾多の経緯を経て、ユーゴスラヴィア戦争の後ついに独立したマケドニア共和国が、その名称を名乗ることに対して、アレクサンダー大王のマケドニアという歴史的自負のあるギリシャから激しい抗議があった。経済制裁まで伴った国名変更の要求によって、結局その力に屈し、現在では、「北マケドニア共和国」というのが正式な国名である。

モザイク模様の民族共存

現在のマケドニアには、人口統計によればマケドニア人が58%、アルバニア人が24.2%、トルコ人が3.8%、ロマ人が2.7%、セルビア人が1.8%、その他が2.3%と多彩な民族が住んでいる。このうち、最多のマケドニア人はスラブ語を話し、キリル文字を使い、宗教は東方正教である。アルバニア人は、インド・ヨーロッパ語に属するアルバニア語を用いるが、この言葉はかなり独自で他のヨーロッパ言語とのつながりが薄い。そして、たいていがイスラム教を信仰している。トルコ人は14世紀のオスマン帝国支配以来、この地に移り住んできた人々の子孫であり、イスラム教徒である。ロマ人は、ヨーロッパ各地にみられる西・南アジア由来の移動型少数民族であり、独自の信仰を持つ場合が多い。つまり、それぞれが違う宗教を信じ、ある程度の棲み分けもあって、いくつかの軋轢はあるものの、今のところは平和に共存している。なにしろ町を歩くと、教会とモスクが当たり前のように混在しているのである。それはよく使う表現としての「民族のるつぼ」ではない。各民族が溶けあって、新しい民族アイデンティティを作っているわけではないからだ。たとえて言うならば、モザイク模様であって、それぞれの独自性を担保しながら一つの国家を作り上げている。

政治的には、マケドニアは、1990年代前半のユーゴスラビア崩壊に伴うユーゴスラビア連邦からの独立に際して、戦禍に巻き込まれることなく平和的な独立を果たした唯一の国家である。そのため、連邦解体に反対していたセルビアなど他の旧ユーゴスラビア諸国に対する国民感情は、他の旧連邦諸国の国民に比べると穏やかだと言われている。だがさすがにバルカン地域、さまざまな民族の攻防があり、ユーゴスラヴィア戦争も経験し、政治社会体制も変遷してきた国である。この民族のモザイク模様、ある種の張り巡らされた民族間の緊張、それでもそれを抑えて他の民族との共存を志向する感情が、ドイツからきてみると、大きく異なると感じられる。たしかにドイツも今や多民族国家になりつつあるが、それは60年代後半の経済成長に伴う外国人労働者の受け入れから移民が増加し、かつ近年では難民を積極的に受け入れた末の結果である。あくまでもマイノリティをマジョリティが包摂していくプロセスなのだ。それに比べると、歴史の流れに沿って、たくさんの民族が侵入・定着を繰り返してきた結果としての今、その民族が一つの国家を作り上げているというマケドニアの現状はまるで違う。

こういう多様な民族の存在を見ていると、この地が第一次世界大戦のきっかけとなったことがよく理解できるし、また第二次世界大戦では、このバルカン諸国が枢軸国、連合国に分かれて、戦略的要衝をめぐる厳しい争いに発展したことも納得できる。そしてまたその戦禍となった歴史的経験にもかかわらず、1991年にはユーゴスラヴィア紛争が勃発し、連邦各国が独立を果たしていく中、戦争状態が10年も続いた。今はその結果として、バルカン地域は政治的にはいちおう落ち着いているが、この多民族共存というのはこの地域の永遠の命題であることが分かる。これはまた、グローバル時代のドイツにおける移民の受容や包摂がテーマとなる多文化性とはまったく別種で、ある意味さらに難しい課題であろう。

東方正教会

今回の旅行では、多くの東方正教会を訪ねることができ、初めてこの宗教に目が開かれた。同じキリスト教会と言っても、ドイツやフランスのゴシック教会を見慣れた眼には、かなり違う。ビザンツ様式と称される教会建築の特色は、外側は、レンガと石の相互積みの特色的な縞模様を呈し、内部の平面構成では、正方形の中に十字架を配置し、その中央に大きなドームを載せる。壁や天井はフレスコ画やモザイクで装飾され、祭壇と信者席の間は壁で仕切られ、そこにはさまざまな金色のイコンが飾られている。教会全体としてみれば、垂直方向に伸びるのではなく、水平方向に均等的なプロポーションで広がっており、威圧感のあまりない比較的小ぶりなものが多い。これは、ビザンツ様式にスラブ的要素を加えたものだという。内部は薄暗く、素朴でやや表情に乏しいモチーフの聖画が人に近い距離で浮かび上がる。それは宗教性に圧倒される感じではなく、個々人をそのまま受容・救済する感じなのだ.

筆者はドイツに来る前、日本で一時期、森有正の著作を読みふけっていた時代がある。デカルト・パスカルの研究者であった森は、戦後まもなくパリに渡り、ノートルダム寺院に表されるような西欧のキリスト教文化に触れ、もがきながら、彼独自の言葉と経験の哲学を打ち立てる。「ノートルダム」を冠したいくつかのエッセイ集の中では、言葉に出会うことによって、自分の個別でナマの体験が経験のレベルに普遍化され、伝統に値するものとなると述べられている。彼の思考の中でキリスト教の果たした役割も大きい。新約聖書の中に描かれるパウロの回心のような経験を、理知の面から論理として再構築する。徹頭徹尾、そこでは言語に対する信頼と表出の自信があった。それは、私たち日本人が長年日本語の文化としてあいまいで多義的に表現していたものの極北にある哲学だった。ともあれ、森有正に見られるような、西欧の価値観・世界観を自分のものとして取り入れたこの哲学は、70年代くらいまでは、たしかに日本のヨーロッパ文化受容の典型だったように思われる。

マケドニアの教会にあったものは、そのノートルダムに表されているような理知的なヨーロッパとはまったく異なるものだった。それは、カトリックにしろ、プロテスタントにしろ、罪の赦しから救いにいたる西欧のキリスト教ではなく、神に近づき、神の似姿を自分の中に実践するという東方正教会の教義を反映している。その場合、理性のキリスト教と違って、身体性が大きな意味をもっていることが理解できる。そして、それゆえに人に近いと同時に神秘性も高く、言葉に頼る教義と異なり、古びていかない。このような特色は、今の時代、逆に大きな強みのように思われる。

今日では、いわゆる20世紀初めに起こった「言語論的転回」が発端となった構築主義が、それ以前に戻れないターニングポイントとなっている。現実は、すべてその言語ゲーム共同体内で築き上げられており、そこで構築される社会事象は言語の反映にしかすぎない。森有正の経験の哲学もその一つのあり方として相対化されることとなる。

もう一つのヨーロッパそして日本

東方正教会に見られるキリスト教のありかたが、実は理知一辺倒の西欧の向こうに、もう一つのヨーロッパとして厳然とある。目に入るさまざまな風景の違いもさることながら、マケドニアであらためてそれに気づかされた。政治のうえでも、経済のうえでも、ヨーロッパは、EUの中心となっているドイツ・フランス、またBrexitの前までのイギリスなどを中心として、メディアは報道するし、その情報を受け取る私たち日本人を含めた他の地域の人々には、その周りにあるヨーロッパはほとんど見えてこない。しかし、国内の民族のモザイク模様のみならず、多様な国家がひしめきあっているまさにモザイク模様のバルカンまで、ヨーロッパは地域として及んでいるのだ。その事実を視野に入れてみれば、また現在のウクライナ戦争、ガザの戦争、さまざまな地域紛争に何か新しい見方が与えられるのではないか。

実は、マケドニアに行って驚いたのは、ここはなんと日本を思い出す国なのだろうということだった。冷夏のドイツから行くと、夏らしい暑さがうれしく感じられるほど。百日紅や夾竹桃やオシロイバナが咲き乱れ、セミがやかましい、夏の夜のあの雰囲気。屋根には太陽熱を利用した温水器、家の外には外付けのクーラーも見える。夜遅くまで、外はこどもたちでにぎわい、自分のこどもの頃にかえったような気持ちになった。

ヨーロッパは、こんな部分も含めて、ヨーロッパなのだ。つくづく西欧中心に考えている自分の考えが改められた旅だった。

<初出:「ドイツに暮らす㉑」、『言論空間』、現代の理論・社会フォーラム、2025年秋号。許可を得て加筆修正の上、転載。>