英国の「合意なきEU離脱」が現実味を帯びてきた。3月29日の離脱予定日まで、2か月を切りつつある。だが、日本の報道を見ていると、どうにも腑に落ちない解説ばかり。合意がないまま離脱すると何がどう困るのか、生活者目線で具体的に解説するものも見当たらない。BREXITとは何なのか。何が起こるのか。感じてほしい。英国はもちろん、欧州にとっては一大事なのだ。

[add_googlead01]

離脱協定案は、「メイ首相の案」じゃない…

2016年6月末、英国が突然のように国民投票を行い過半数が選んだBREXIT(英国のEU離脱)。この1月15日に英国議会(下院)は、EUと英国政府が合意した円満離脱案を否決。このままでは3月29日に何も決めないまま英国はEUを離脱する—―― いったい何が問題で、だから何が起こるのかわかる人はそういるまい。

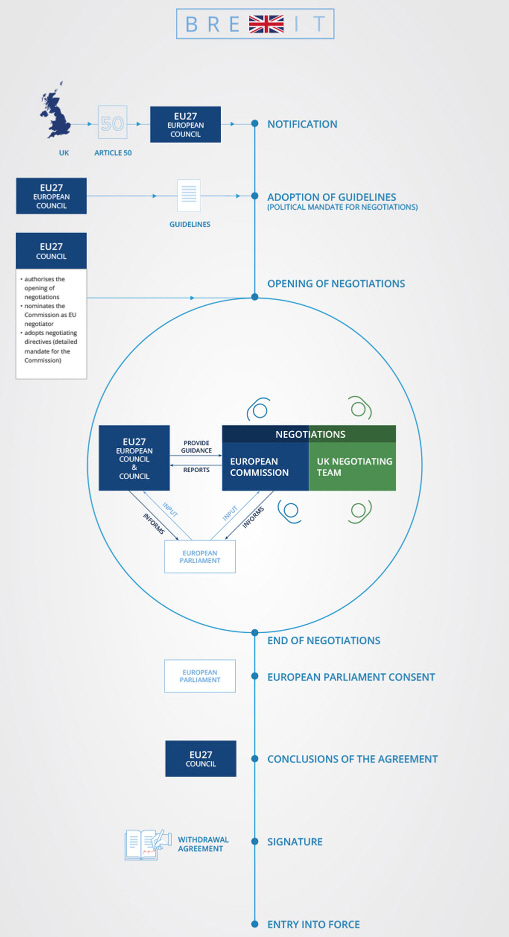

日本の報道では1月15日に英国議会が否決した離脱のための取り決めを「メイ首相の案」と称することが多いようだが、これはおかしい。国民投票後9か月もたってから、メイ首相がEU側に正式な脱退宣言をしたのは2017年3月29日のこと。その時、英国自身が定めた2年という期限の2019年3月29日が、間もなくやってくる。この2年間、英国もEU側(理事会、欧州委員会、加盟27カ国)も、指をくわえて過ごしてきたわけじゃない。もちろん、メイ首相が一人で離脱協定案を考えるわけもない。だから、議会に否決されても、メイ首相が一人でそう簡単に代案が出せるはずもない。そもそも、この交渉には、EUという相手があるものなのだから。

離脱までの道筋。ソフトに円満離脱できるよう、きめ細かく秩序に沿って議論されてきたのだ © European Union 2017

EUの礎となったローマ条約から60年余り。英国の加盟が実現したのは1973年のこと。BREXITとは、50年近くも一緒に暮らした夫婦の一方が突然離縁を決めて、「別れても仲良くしたいわ」などと言いながら、出ていくことだけ宣言したようなものだ。長い間に積もり積もった家財道具一式、ローン組んで買ってしまった別荘、リースしている車、子どもたちの学費、10年先まで約束しちゃった慈善事業への寄付などなど…一体、どう折り合いをつければいいのか。分割のための協議と細かい取り決めが必要だが、前例がないから途方に暮れるのも無理もない。

そこで英国政府とEUの双方が、交渉代理人(首席交渉官と何十人もの専門分野の交渉官)をたてて、まずは何を決めなければならないかを最重要課題として設定。それから、課題ごとに詳細な分野を見極めて秩序だてて、粛々と重ねてきた交渉の結果が585ページの離脱協定案にまとめられていた。のべ数百人が17カ月もかけて。だから、「メイ首相の案」なんかじゃなく、「EUと英国政府が合意した円満離脱案」なのだ。

その間の透明性や公開性は日本人の想像をはるかに超えている。市民や学生、中小企業の事業主、労働者、有識者など、ありとあらゆる利害関係者を取り込んで議論が繰り返され、法案として起草され、交渉途中の文書は見事なまでにネット上でも公開されてきた。節目節目では、何度も「これで誰も文句ないね」と確認しながら進めてきたわけだ。こうして英国政府とEUが合意に達した協定案だが、発効させるには、英国議会とEU議会の双方の最終的な承認が必要となる。通常、このような協定での双方の議会の承認は、極めて形式的なものだ。それ以前に、内容は十分に吟味議論されているはずだからだ。ところが、英国議会は、いとも簡単に退けてしまった。EU側はあきれ顔。「メイ首相、今まで、自国の議会と何も相談してこなかったわけ? 英国はいったい何を望んでいるの?」

報道によれば、「メイ首相が代案を出す」という。1月29日の改めての英国議会の議決をうけても、合意なき離脱はNOだが、離脱期限延期もNO、「メイ首相が代案」を待つと。しかし不服や代案を出すチャンスは、17カ月の間にず~っとあったというのに、今さら、メイ首相はどんな付け焼刃の代案を出せるというのだろう。大きな争点となっている「アイルランド島上の、アイルランド共和国と、英国領北アイルランドの間に将来なんらかのはっきりした境界を作る」などとささやかれている。脱退のための取り決め提出期限を2年と提案したのは英国自身。この5月には欧州議会選挙(任期5年)を控え、当然のことながら、英国選出の73議席はゼロになり、全議席数を減らして調整することがすでに決まっている。アイルランド島に厳格な国境を作らないことは、交渉の初期段階から、メイ首相が何度も確約してきたこと。今更、「あれはなかったことに」とでもいうのだろうか?

[add_googlead01]

「手切れ金」という表現に異議あり!

さらに驚くのは、英国とEU間での金銭的和解案を、「手切れ金みたいなもの」と称する報道だ。「手切れ金」といえば、「違約金」や「罰金」のように聞こえる。だが、金銭面での取り決めは、正確には「拠出を約束したが、まだ払っていない金額の精算」。ペナルティーの意味合いはない。

EUの予算は、28カ国もの大所帯で、それぞれの国で政権が変わったり政策が変わったりする可能性を考慮した「多年次予算」となっている。現行の予算は、2020年末までをカバーし、毎年決めた額を支払わねばならない。この多年次の途中で、「突然、や~めた!」と宣言しても、その予算期初めに決めた数々の政策はすでに動いていてしまっているのだから、その分だけは払って辞めるのが筋というものだ。たとえば、難民・移民対応強化のための域外国境警備費や、EU単位で戦略的に重要な研究に付けている助成金、EU単位で実施している大学生の交換留学制度など、途中でどこかの国が脱退しようとも、相応分は支払ってもらう約束だ。

子供ならゲームの途中で、お母さんに呼ばれたからといって辞めちゃうのもしかたないが、国と国との約束では、そんな無責任なことが通用するわけもない。

アイルランドに壁を作る?

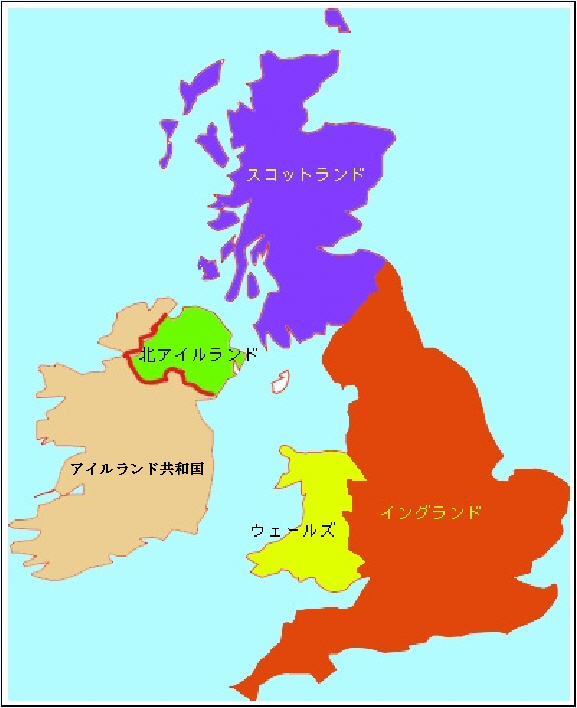

日本でほとんど報道されないのが、アイルランドの話—これは、当初から3つの最優先重要課題の一つとされ、メイ首相が初期の頃に確約していたにも関わらず、英国議会が反発した主たるポイントだ。英国の一部である北アイルランドとアイルランド共和国が同じ島の上で共存しているのをイメージしてほしい。

英国は、大ブリテン島上にあるイングランド(赤)、ウェールズ(黄)、スコットランド(紫)と、アイルランド島上にある北アイルランド(緑)で構成。

EU加盟国であるアイルランド共和国(肌色)は、英国の一部である北アイルランドと、同じアイルランド島上で国境を接する。

この島に2つの国の国境ができてしまったのは、カトリックとプロテスタントの血なまぐさい戦いの理由からだった。和解して、今のように平和に行き来できる国境となったのは、両国が共にEUに属した恩恵の一つといっても過言ではない。EU加盟国間では、ヒト、モノ、カネ、サービスの自由な移動が約束されているからだ。ところが、英国がEUを去ると決めたことで、この島の上の国境問題が再燃することになってしまったのだ。

毎日約15,000人が通勤や通学で渡るこの国境。学校や会社ばかりか、かかりつけの病院も、買い物に行くスーパーも、国境の反対側にある人は山ほどいる。一部の党派は、この国境に、トランプが固執しているような壁(厳格な国境管理)を設けることを主張する。たとえ今すぐではなくとも、離脱が完結した暁には…。EU側はあっけにとられている。いまさら? 厳格な国境を設けないことは交渉の初めからの条件で、メイ首相も途中何度も確認していたではないか。ここへきて土壇場で突然代案といわれても、テニオハやニュアンスをいじる程度で実質上の大きな変更はできる段階にない。

[add_googlead01]

合意なき離脱後の風景

たとえば、島でひとつの県となっている北海道や沖縄が、突然、日本から離脱すると想像してみてほしい。EUは国ではないが、自治権の強い連邦国家のように機能しているので、こういう状況と思えば、実感がわきやすいかもしれない。

その県と残りの日本を行き来する人は、分離したその日から、突然、パスポートを持ち歩かねばならなくなる。入出国審査ゲートは突貫工事で設置し、熟練した審査官なんていないから、その日から、大パニックが生じ、長打の列ができるだろう。

行き来する人の携帯電話やネット接続の料金が、突然跳ね上がる。これまでは国内料金だったのに、その日から国際料金になってしまうからだ。国際取引扱いになるのは、銀行送金も同じこと。同じ銀行間であっても、その日から、膨大な手数料と時間がかかるようになる。

当然のことながら、それまで自由に行き来できたので、大学に行ったり、会社勤めしたり、引退して年金生活をしたりするために移住している人もたくさんいるだろう。そういう人たちの在留資格も、学費の条件もその日から、突然、ガイジン扱いになってしまうから、転校、転職、引っ越しを考えねばならないかもしれない。

今日、英国で勉強するEU加盟国の若者は多い。そんな学生の条件は、突然、「第三国の学生と同じ」になるから、学費が倍増したり、学生ローンが借りられなくなったりするかもしれない。それどころか、「留学生」ビザを取らないと、学生という在留資格すら消滅する可能性すらある。EU間で盛んな無償のエラスマス留学も、英国の大学生には門戸が閉ざされる。今、まさにエラスマス留学中の大学生は、3月29日をもって、本国の大学に戻るか、突然免除だった学費を課されることになるかもしれない。英国の大学や研究所はEUの研究開発助成金をもっとも多く受けて来た。離脱後は受給資格がなくなってしまう。EU側への頭脳流出はすでに始まっていると聞く。

EU加盟国の中でも気候の温暖な南欧諸国には、年金生活を送る英国人の高齢者が多く移り住んでいる。これまでは、相互認証されていたので、EU内ならどこに住んでも、居住する国の当局から社会保障を継続受給できていたが、それもどうなるのかわからない。それどころか、学生同様、在留資格そのものも突然消滅してしまうのかもしれない。

港や空港には、離脱の日から、貨物トラックやコンテナの長蛇の列ができることになるのだろう。英国のシミュレーションでは、1時間で600台のトラックが並ぶことが予測されている。今日、英国に出回る食料品や医薬品の半分以上が、EU加盟国から供給されている。これらが税関で長期に渡って留め置かれれば英国国内は極度の品薄状態に陥るだろう。それに備えて、主な病院やスーパーでは、大量な備蓄を始めているらしい。生鮮品、特に生野菜や生花はどうなるのだろう。英国の花屋の店先から、しばらくは花がなくなってしまうかもしれない。

みんなに必要な「移行期間」を退けた英国

英国とEUの生活者を、こんなはちゃめちゃな状況に陥れないために、離脱協定には「移行期間」が定められていた。2020年末までと設定されており、どうしても間に合わなければ、1度だけ延長することも考慮されていた。その期間に、輸出入品の国境通過に必要な通関施設整備やスタッフの再教育を行い、英国とEU間を行き来する学生、会社員や年金生活者の在留条件等も調整できるようにという意図だ。さらに、この間に、これからの新しい英国とEUの関係を交渉し、英国は同時に第3国との通商交渉や同盟協議を始めるはずだった。ソフトランディングのための猶予期間を含む離脱条件を蹴って、英国はいったいどうしたいというのだろう。

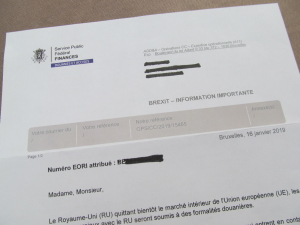

ベルギー政府から「Brexitに備えて準備を始めよ」と伝えるレターが

筆者のところにも、とうとうベルギー政府から注意喚起のレターが届いてしまった。時は刻々と迫る。我が家の娘は英国の大学で学んでいる。学生資格がはく奪されるかもしれないその日のために、備えなければならない。しかし、具体的に何をどう備えたよというのか? 英国議会がじらせばじらすほど、不透明さは増すばかりだ。

[amazon_link asins=’4750346187,4532357128,433497953X,4582858317′ template=’ProductCarousel’ store=’vinoymadrid-22′ marketplace=’JP’ link_id=’1103f662-5bff-4c0e-8421-0eca279919db’]