なぜボイスは「彫刻」という言葉にこだわったのか

レームブルック美術館(デュースブルク)「ボイス/レームブルック すべては彫刻だ」展

2021年6月26日〜11月1日

「すべては彫刻だ」(Alles ist Skulptur) と題された展覧会は、20世紀を代表する彫刻家ヴィルヘルム・レームブルックとヨーゼフ・ボイスの二人展の構成をとっていた。

20世紀初頭に活躍したヴィルヘルム・レームブルック (1881- 1919) は、ドイツの表現主義的彫刻の先駆者とも評される彫刻家だ。レームブルック美術館は、名称の通り、この彫刻家の作品を常設する目的で1964年に開館された。大型彫刻作品33点をはじめ、素描も含めると1100点以上の作品を収蔵する。レームブルックだけでなく、トニー・クラッグ、リチャード・セラなど現代作家のコレクションも充実している。

亡くなる直前のスピーチで「私の師」と

同館が今年、世界中で展開された「ボイス2021」の催しに、レームブルックとボイスの二人展というコンセプトで参加したのは、大いに納得できた。ボイスはここで生涯最後の公式スピーチを行い、その中でレームブルックを「私の師」と明言していたからだ。

スピーチは1986年1月12日、ボイスが亡くなる11日前に行われた。同館が優れた彫刻家に授与する「ヴィルヘルム・レームブルック賞」を受賞したボイスが、授賞式の壇上で、レームブルック作品との出会いが自分の芸術家としての人生を決定づけた経緯を語ったのだ。

1938年、ボイスが通っていた学校の中庭で、当時のナチス政権が禁じた書籍の焚書が行われた。当時17歳だったボイスは、その中にレームブルック作品のカタログを見つけて拾い上げた。ページを開いて彫刻の写真を見たとき、その作品が「すべては彫刻だ」と、ボイスに呼びかけたのだという。それだけではない。

「私はその写真に松明 (たいまつ) を見ました。炎を見たのです。そして、『炎を守れ!』という声を聞きました」(スピーチの一部を拙訳)

と言葉を継いだ。

「すべては彫刻だ」という言葉を、私たちはどう読み解けばよいのか。松明の炎とは、何のための炎なのか。本稿ではそれを考えてみた。このときから、ボイスの「社会彫刻」への歩みが始まったのだから。

戦争体験とシュタイナー思想を共有

レームブルックとボイスには、いくつか共通点がある。2人ともドイツ西部の出身であり、デュッセルドルフ芸術アカデミーの彫刻科で学んだ。しかし、それ以上に、2つの点で非常に似通った精神的体験をしていた点が注目できる。

まず、ともに戦争を当事者として体験したことがある。1881年生まれのレームブルックは、第一次世界大戦(1914-1918)に動員された。戦地にこそ赴かなかったが、1915年にベルリンの軍事病院に衛生兵として配属されている。その直後から、彼の彫刻には表現主義的な色合いが濃くなり、特に人間の内面的苦悩や葛藤を表出したものが主流になった。一方、ボイスが第二次大戦(1939-1945)末期にドイツ空軍の通信士として出撃し、クリミア半島上空で追撃されて墜落、全身に重傷を負った話は有名だ。

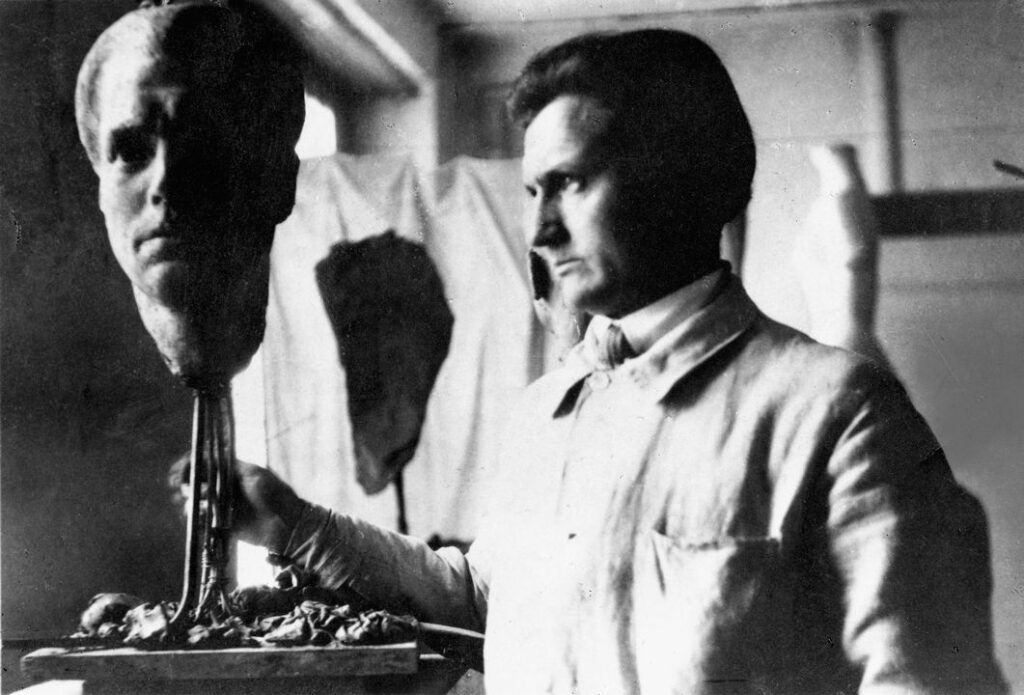

1918年、チューリッヒのアトリエでのレームブルック。大戦のトラウマに耐えきれず、翌年自死を選んだ(撮影者不詳、写真提供Lehmbruck Museum

2人の彫刻家が目指した理想の社会

もうひとつの共通点は、「人智学」への傾倒だ。人智学(アントロポゾフィー)は、20世紀初頭に哲学者ルドルフ・シュタイナー (1861-1925)によって確立された精神運動である。自然科学と精神科学、つまり合理的な思考と人間の霊性を統合することで、一人ひとりがより高次の知恵を得るとともに、より調和のとれた社会を形成することを目的とする。日本では人智学は「シュタイナー教育」を中心に受容されたが、ドイツでは教育にとどまらず、経済活動を含む社会のさまざまな側面で今日でも強い影響を及ぼしている。

シュタイナー思想の中で、レームブルックとボイスの両者が特に強くひかれていたのが、「社会有機体の三分節化」という理論である。シュタイナー は社会活動を「精神生活」「法生活」「経済生活」の3領域に分けて考えた。そして、教育や文化などの精神生活においては「自由」が、法律や民主主義的合意などの法生活においては「平等」が、生産や消費などの「経済生活」においては「友愛」が達成されたとき、理想の社会が実現すると説いた。

両大戦の直後、絶望と喪失感のただ中にあって、レームブルックは心に深い痛手を受けて鬱に陥り、ボイスは肉体と精神の両方に大きな傷を負っていた。深い闇の中で、人間とは何か、この未曾有の過ちを繰り返さないために何をすべきかを自問した結果、2人は社会有機体の三分節化論に希望を見出した。そして、私利私欲と反目ではなく、包摂と協調を基盤とする、温かく有機的な社会の生成を強く望んだのだった。

レームブルックの傷にボイスが癒しを差し出す

展覧会では、レームブルックとボイスの作品を展示室ごとに対置していた。たとえば、第一室には右手に短刀を持った姿勢でうずくまる「打ちひしがれる者」(Der Gestürzte、ブロンズ、1915-1916、レームブルック作)と、ボイスの無題のインスタレーション(1971)が微妙な距離を保って共存する。ボイス作品は、木製の弾薬箱、太陽をあしらったブロンズの十字など異なる素材のオブジェを組み合わせたものだ。戦いで短刀を振りかざすよりは地にひれ伏すことを選んだレームブルックの意思を、ボイスが死と再生のシンボルを散りばめた作品で受け止めている。また、レームブルックの『座っている若者』(Sitzender Jüngling、1917) に込められた憂いには、ボイスが『20世紀の(ウサギのような)きゃしゃな人物のための背中用コルセット』(1972) で応えて、癒しを示唆する。

ミニマルな展示コンセプトで最高の効果を出している会場を、筆者はゆっくり回った。それは「彫刻」に対する理解を助けてくれた。少なくとも筆者にとっては、彫刻は絵画よりも鑑賞が楽なのだ。作品と自分が同じ空間を共有していれば、作者からはそれ以上に何も求められない、というような感覚がある。直截的な体験といえるかもしれない。

ボイス最後のスピーチ。右手にはレームブルックによる彫刻が。憔悴した外見とは裏腹に、力強い声で長い時間をかけて語った (Foto: Britta Lauer)

彫刻には体積と質感がある

絵画も彫刻も空間芸術だが、二次元の性格が強い絵画と違い、彫刻は三次元で体積と質感がある。手で触って実体を確認することも可能だ(美術館では禁止だが)。レームブルックもボイスも、極めて優れた職人だった。ブロンズや石膏といった素材とがっぷり四つに組む体力と技量を持っていたのだ。ものをさわって形づくる体験から、2人は体感というものの重要性を理解していたに違いない。色(視覚)だけでなく、触感(触覚)と匂い(嗅覚)いう2つの感覚が投入される。霊感(第六感)を含む全人的な体験を重視するシュタイナー 思想への傾倒も、2人が彫刻家であったことと無関係ではないかもしれない。

これは筆者の仮説だが、ボイスはこうした彫刻の本質を理解していたから、レームブルックの作品写真から全身でインスピレーションを得たのではないだろうか。スピーチの中で、ボイスはさらに語った。

「レームブルックの彫刻は、視覚で把握するものではない。まったく別の、直感というものでしか把握できないものです。それは何よりも聞くこと、感じること、希求することです。」

ボイスはレームブルックの彫刻から、絶望と希望の間をゆれ動く心のあらゆる様相を、そして何よりも愛に満ちた平和な世界への切望を見てとったのではないか。それを「すべては彫刻だ」という一言に帰納した。筆者はそう理解している。 だからこそボイスは後年、自らの活動を革命や刷新という月並みな言葉ではなく、「社会彫刻」と自然に名付けたのだろう。「社会」というものを抽象的にではなく、立体的でダイナミックな存在として多くの人に捉えてもらうために。ボイスが政治的な活動を芸術と分けず、むしろ芸術を手段とした理由はそこにある。ボイスは言った。

「自分は政治とは何の関係もない。自分には芸術というものがわかるだけだ。」

私たちに手渡された松明

迫って来る死を感じながら、ボイスは聴衆に語り続けた。

「私はそこ(レームブルックの彫刻)に、現在でも必要とされている活動、多くの人が社会全体を刷新するための基本的な考え方として真剣にとらえるべき活動に向けて、炎が手渡されたと思いました。それが『社会彫刻』へと私たちを導くのです。」(前述のスピーチから)

芸術家ヨーゼフ・ボイスは、たった1人で社会の彫刻を始めた。その大胆で革新的な作品や活動は、一部の市民からは「いかさま師」との謗りを受けながらも、確実に賛同者を増やし、世界中で知られるようになっていった。そして2021年、生誕100年を記念する大規模イベント「ボイス2021」が多くの国で同時展開されたことは、彼の主張が古いどころか、ますます今日性を強めていることを証明した。

ボイスはかつて、第二次大戦という大惨事が、突き詰めれば経済恐慌や失業問題などを理由に起こったのではなく、当時生きた人々の思考によってもたらされたと語った。今の時代には世界大戦こそ起きていないが、環境破壊、南北格差、難民問題、貧困、虐待、ネット犯罪など、深刻な社会問題が数限りなく存在している。ボイスが生きていたら、こうした問題がほかの誰でもない、私たちみんなの責任だと諭すに違いない。

その責任を自覚し、考え、行動するべきときに、いま私たちは来ている。2021年の「ボイス年」は終わりつつあるが、レームブルックが灯した松明はボイスの手を経て、いま確かに私たちに手渡されている。(3回シリーズ完)