前半を読んでくださった方には、ドイツの学校はさぞやバラ色に輝いて見えることだろう。が、しかし、現実は必ずしもそうでないところが問題なのだ。それは皮肉にも、これらの教育とは真逆の日本の学校教育を受け、その現場で仕事をしていた私にこそ明らかなのかもしれない。

日本の教育は、実はあまりに当たり前で今更だれの意識にも上らないが、端的に言えば「練習」、それも「道」という名のついた修行そのものである。「学ぶ」は、「まねぶ」」に語源があるように、「師匠にしたがってその技をまねる」ことが「学習」として理解される。師匠から理論的な説明を受けてから真似するのではなく、とにかくまず自分で実践してみる。試行錯誤を通じて技の極意を会得する。つまり、身体で学ぶのである。

ここで重要な役割を果たすのが「型」だ。そこには伝統に培われてきた美学と同時に、ある種の合理性・経済性が内包されている。またこの学びの道筋自体が、一種の倫理的なプロセスと捉えられ、「道」と名付けられる。室町時代に端を発する、華道、茶道、芸道など、また弓道、剣道などの武道一般はすべてこの類である。ちなみに、柔道や空手を習っているドイツのこどもたちも「Kata」という言葉を知っている。それはとりもなおさず、「型」がドイツ語の単純な訳からはみ出すものがあるからだろう。

今から思えば、なぜミッヒェル教授が日本でもよく知られるボルノウの「練習の精神」を引用し、教育における「練習」の重要性を説いたか、そしてつまるところなぜ私の論文指導を引き受けたか、それは、彼がいかに現在の学校教育でこの「練習」の軽視や欠如に不満を持っていたかということなのだ。

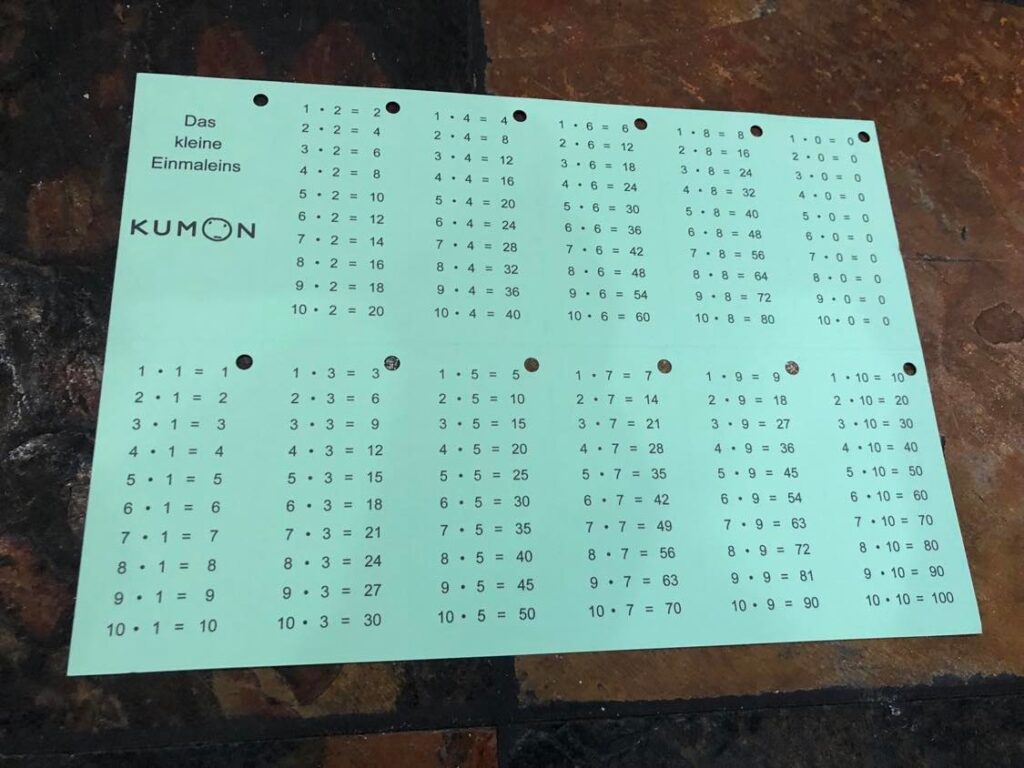

ドイツの学校でのコミュニケーションの実践練習は、先にも述べたように申し分ない。しかし、たとえば「よみかきそろばん」のように基礎的な学習訓練は、まったくと言っていいほど行われない。練習させないから、基礎学力がほとんど定着していない。70年代の教育改革に光と影の面があるとしたら、まさにこれは影の部分であると言わざるを得ない。

指を使って8+7

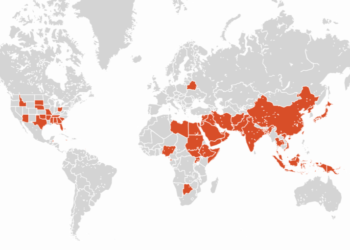

筆者の本業は公文式教室の指導者である。生徒は、教室の近隣にある日本人学校に通う日本人が半数、残りの半数はドイツ人およびドイツの学校に通う移民のこどもたちである。そして後者の生徒数は年々増えている。なぜか。あの日本のやり方で算数を勉強すると、学校の成績が飛躍的に伸びるという話が口コミで伝わるからである。

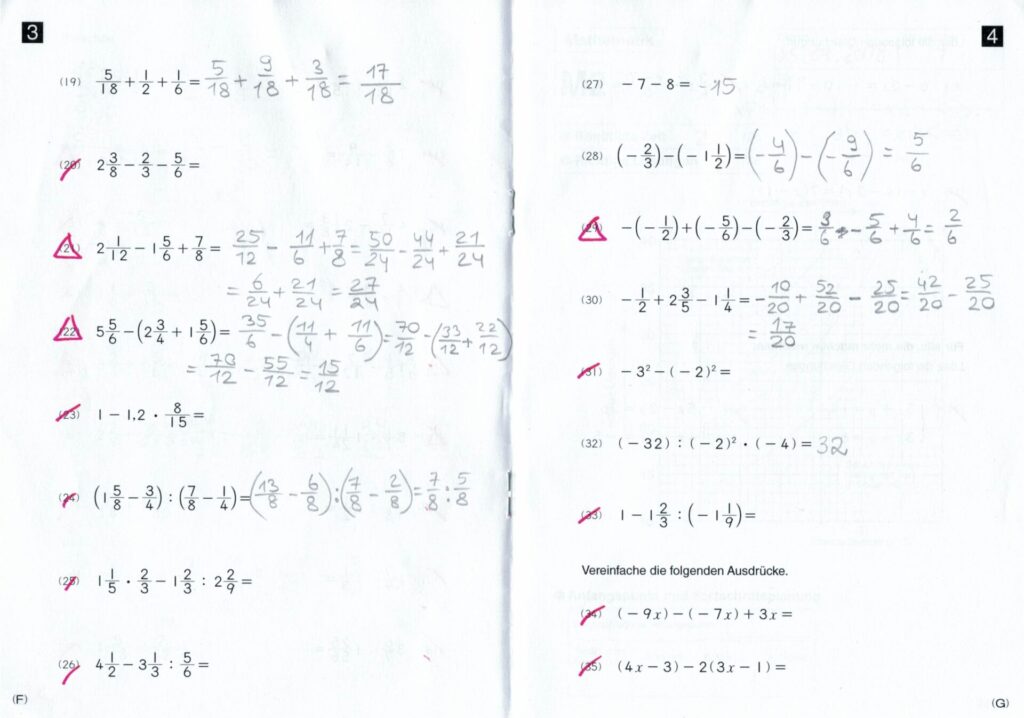

9年生(日本の中三)のギムナジウム生徒がやってくる。学力診断テストを実施すると、今ではもう驚かなくなったけれど、8+7という足し算が暗算ではできず、指を使って計算している。引き算となるとさらにできない。九九もほとんど覚えている様子がない。分数計算や方程式など夢のまた夢。数式が並んでいると初めから諦めてしまう。学校でも、あまりに生徒たちの計算力がないので、だいたい6年生くらいから授業に電卓を導入する。

こういうこどもたちでも、公文で簡単な暗算レベルの足し算から始め、一桁の掛け算・割り算くらいまで進んでくると、学校でやっていることとはかけ離れていても、成績がよくなってくる。そして数字や計算を怖がらなくなる。

堂々と手を挙げて、8+7が15になることをりっぱに説明できるドイツのこどもたちはすばらしい。しかし、彼らに欠けているのは、8+7と書いてあったらすぐに15と書く力、つまり何度も繰り返し計算する、暗唱する、ひたすら書くなど身体を使った学びなのだ。できなかったことが練習の結果できるようなるという成功体験にも乏しい。学びの楽しさが分からない。何よりも問題なのは、この練習の軽視が、家庭の経済格差と連動してしまうことである。

練習不足が生む教育格差

両親が知的職業に就き、社会の上層部に属していれば、学校で不足する練習を家庭の教育力でカバーすることができる。親たちは、たとえば九九の暗記や書き取りの練習など、その重要性を分っていることが多いから、こどもたちの宿題や自主勉強などでもよく面倒を見る。

しかし、移民や難民や貧困家庭であれば、そのようなサポートはほとんど期待できない。その結果、基礎力不足、成績不振で、成績下位の生徒たちを対象とした学校に振り分けられる。公文指導者の目から見れば、小学校で九九をたった2週間で終わらせないで、こどもたちが全部覚えるまで繰り返し練習させるだけで、その問題は解決できると分るのだが。

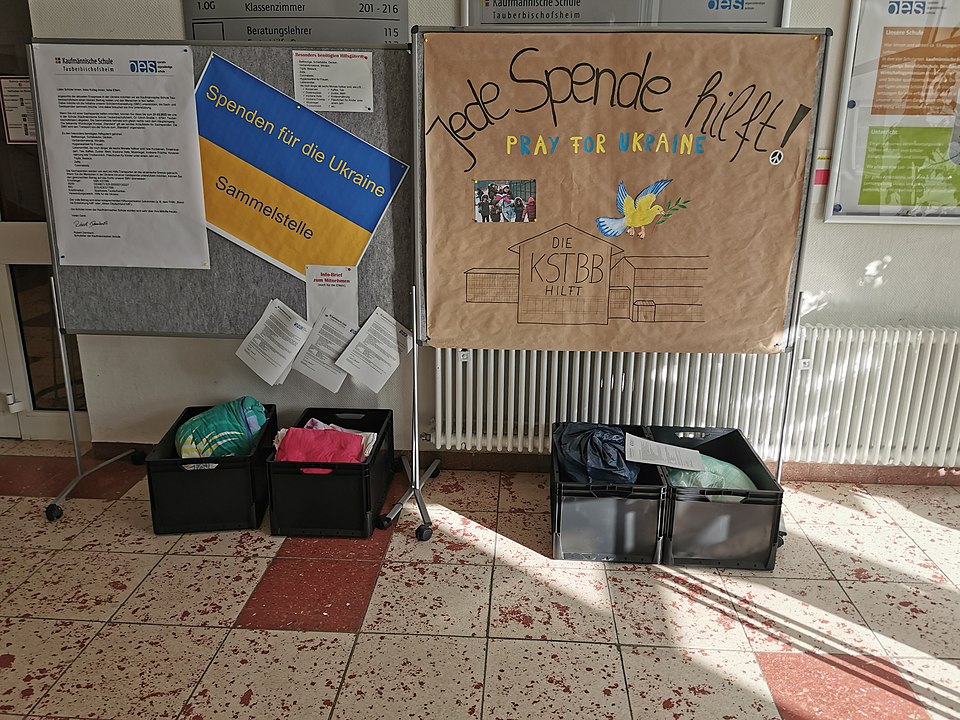

ところが学校は、コロナ禍で露呈したデジタル化の課題が大きくクローズアップされ、ひたすら新しい学習方法論を模索し続ける。そこでは、練習というのは、上から問答無用で与えられ、ドリルのようにこどもたちにねじ込む古い学習方法だと認識されてしまうのだ。 ちなみに、ドイツの教育制度は、連邦各州の独立文教行政で、保守党が政権を取っているところでは、比較的古典的な学習形態をとっているところが多いが、中道左派政権の州では、教育格差を是正するためと称して恣意的な理論がまかり通り、かなり混乱した学校運営となっているところが多い。社会的包摂をうたって、今回ウクライナのこどもたちに就学をいち早くオーガナイズして実現したように、すべてのこどもたちの学習権を守るという姿勢自体はすばらしいのだから、あと一歩その方法論の見直しが必要だと訴えたい。

言葉の教育 身体の教育

長い間、教育という仕事に携わってきて、人間には、言葉と身体と両方での教育が必要だと痛感する。ドイツに来る前、私は、画一的で権威に盲従するこどもたちを育てる日本の教育にはただ否定的な評価しかなかった。今の日本の教育状況は、私が教員だったころより、さらに悪化したことと思う。

ドイツに来て、ドイツの社会が民主主義教育を根底として成立しているという実感がわいた一方、日本の教育伝統にも、捨てがたい良さがあるのだと認識できた。繰り返し練習するとき、人は自分の身体性を強く意識する。そしてまたいわゆるフロー体験のような、対象に没入してそれと一体化する学びの形も現出する。その中に「自分のアイデンティティ」と同時に、自分の身体を通して「伝統に連なる喜び」を見出すことができる。また、一つのことを克服する自信と、自分の学びを再構成して自分のものとする能動的な学び方も身につく。これらすべては、「型」をめぐって展開される日本的な学びなのだ。

言葉と身体と、思えば人間存在とはそのように複合的なものではないか。無力な赤ん坊が、日々の練習を通して少しずつ成長していくように。であるなら、次の世代を担うこどもたちはそのどちらも十全に発展させることが必要である。

ドイツの教育は、民主主義の社会を作っていくための言葉の教育はみごとであるし、社会にはそのコンセンサスもある。そのかたわら、デジタル化の重視が、もう一つの人間の大切な側面である身体を使った練習の軽視や欠如にそっくり置き換わっているのが残念でならない。その一方、あまりに言葉の教育が不足している日本には、ドイツのコミュニケーション教育からぜひ学んでほしいものだと思わずにはいられない。

(あわせて前編も)

<初出:「ドイツに暮らす⑨」、『現代の理論』、現代の理論・社会フォーラム、2022年秋号、許可を得て転載、加筆・写真変更。最終更新2022年11月13日>