筆者の住む欧州の小国ベルギーに、親族との再会を夢見ながら、齢を重ねる朝鮮北部出身の紳士がいる。チャイ・ヨンコー氏(86歳)だ。朝鮮戦争勃発時に少年だった彼は、数奇な運命にもてあそばれた末に、ここベルギーに渡り、医師となった。2016年、日ロ首脳会談に際し、北方四島の返還を待ちわびる旧島民の高齢化が伝えられたが、それはチャイ氏にも通じる。38度線以北を故郷とするチャイ氏にとって、南北朝鮮の国交回復と和平がなければ、祖国の土を踏み、親族と再会する道は閉ざされている。

[add_googlead01]

極東アジア戦中戦後史の生き証人として

チャイ氏の出身地は、朝鮮半島北西岸、黄海を挟んで中国山東省と向かい合う黄海南道。日本統治下の朝鮮で育ったヨンコー少年は、日本を敬愛し、同時に、祖国や家族を想う心を育んだ。第二次世界大戦で日本が敗退すると、朝鮮半島は、北の共産軍と南の国連軍の戦場となり、祖国は38度線を境に分断された。北に捕まれば脱北の裏切り者、南に捕まればスパイ―――命からがら生き延びた末に、ヨンコー少年は南を支援する国連軍に入れられ、北の同胞を敵に前線で戦わされたが、戦後、ベルギーに渡り、医師となり、NATO軍医などとして活躍した。

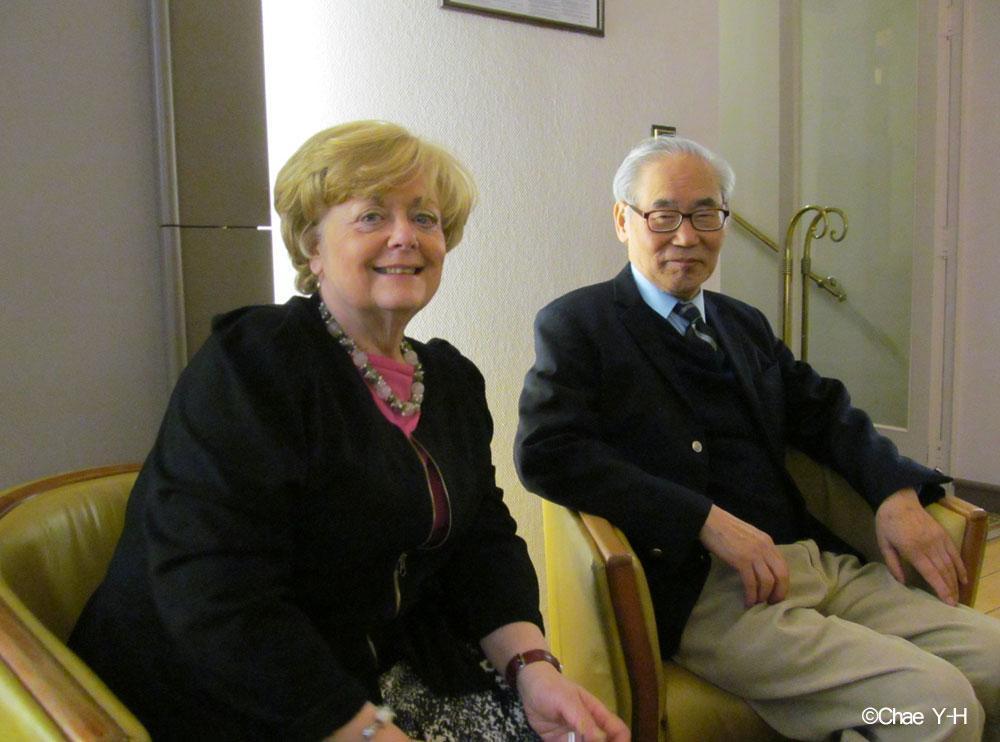

ヨーロッパでは、70年代頃から少しずつ東西冷戦の緊張緩和が進み、東ドイツなど、旧東欧諸国に生き別れになった人々の親族訪問が可能になっていった。89年のベルリンの壁崩壊以降は、東西対立は雪崩のように終わりを告げ、故郷の土を踏み、親族と再会する人々のドラマが次々とメディアで伝えられた。その光景を目の当たりにしながら、「自分にも必ずや故郷に家族を訪ねる日が来る」と希望を持ち続けてきたチャイ氏は今86歳。敬虔なカトリック教徒でもある彼は、ブリュッセル郊外の自宅で祖国に想いを馳せながら、静かに平和を祈る。戦争の生き証人を失いつつある今、日本・朝鮮・欧州の戦中・戦後を生きたチャイ氏に、平和への想いと若者への言葉を尋ねた。

[add_googlead01]

日本の教育を受けた朝鮮人少年の生い立ち

ヨンコー少年が生まれたのは満州事変が起きた1931年。彼は確かな生年月日を知らない。伝統的な父方の教育方針で、幼児期に漢文と儒教思想を叩きこまれた彼は、近代的でリベラルだった母の希望で学校に入れられた。母が未来ある息子のために選んだ「リベラル」な新しい教育とは、皮肉なことに、その後軍国教育に変貌していく日本統治下の尋常小学校だった。ヨンコー少年は、教育勅語や歴代天皇の名前をすらすらと暗誦する親日家に育った。

入学とほぼ同時に盧溝橋事件が起こり、日中戦争へ突入したが、朝鮮半島の田舎にはまだ平穏な日々が残り、徴兵される若者達に日章旗を振りながら、海と山を併せ持つ小さな村で無邪気な子ども時代を送ったという。それが急変したのは、中学に入ってからの12月8日、軍服姿の校長が朝礼で「大日本帝国は英米に宣戦布告した。皇国臣民は団結して、大東亜共栄圏を成し遂げるため尽力すべきである」と告げたときだった。ヨンコー少年ら中学生も、軍事教練や学徒動員に駆り出された。だが、戦況が悪化して配給が途絶えがちになると、日本人だけが優先され、地元の朝鮮人から困窮していった。それでも、敗戦の玉音放送を日本人と同じ悲痛な思いで聞き、少年ながら、絶望と不安に震えたとチャイ氏は語る。

終戦直後、無法状態の混沌と貧窮の一時期が過ぎると、あちこちから急に「愛国者」を名乗る同胞が路上に現れ、朝鮮民族の解放と独立国家建設の希望を、民衆に向かって熱弁し始めたという。「私は、徹底的な日本の軍事教育を受けていたから、朝鮮は日本の一部であると信じて育ちました。だから、その頃初めて、自分たちは、独自の歴史と文化を持った朝鮮民族だというアイデンティティに目覚めたのです。」とチャイ氏は回想する。街のあちこちに大極旗が掲げられ、道行く人が朝夕に敬礼するようになった。しかし、そんな歓喜は長くは続かず、状況は、庶民の思いもせぬ方向に急展開する。朝鮮半島北部にソ連共産軍が侵攻したのだ。すると、これをけん制するように南に米軍が進駐。あっという間に、米ソの軍事支配の下、朝鮮半島には南北2つの政府が樹立することになった。チャイ氏の故郷、黄海南道は、38度線によって分断され、一部は孤立することになった。両親は、医師になることを夢見ていた中学生のヨンコー少年を、南の親戚の元へそっと送りだした。

[add_googlead01]

分断された祖国のはざまに

1948年、ソ連はベルリン封鎖以降、朝鮮半島38度線にも様々な圧力をかけ始めた。その頃、南は、日本軍から解放された朝鮮人兵士と、北部から逃げ出したブルジョワ難民によって、人口が900万人も増え、当時はより産業の発達していた北部からの肥料や電力が止められると、南部の経済社会状況が急激に悪化した。また、南部でも共産党員の暴動や反乱などが起こり、1950年6月、とうとう北の人民軍は38度線を突破して南進し、ソウルを陥落してしまう。こうして、同じ朝鮮民族同士がイデオロギーのために相打つ南北朝鮮戦争へと突き進んでいった。南の親族宅に下宿していたヨンコー少年は、戦争勃発の最中、心配する家族のもとへ戻ろうと決意する。叔父は「いつか、日本統治時代のように、自由に訪ねたり旅行したりできるようになるよ」と言って、北の親元に戻ろうとするヨンコー氏を引き留めはしなかった。

戻ってみると故郷の村では、左翼分子による有産階級の財産没収、投獄、拷問、虐殺などの凶悪な行為が続いたかと思うと、南の国軍が仇を討つという繰り返しであった。「昨日の友は今日の敵。仁徳を基本とする儒教社会は、人情も友情もない非道なものに豹変し、不安と恐怖におののく日々でした。」ヨンコー少年の母親は、強制徴兵から逃れるために隠れて過ごしていた息子の背を押すように、釣りに出かけることを勧める。「ここにいては、人民軍に徴兵され、同胞と戦って犬死するだけだ」と考えた彼は再出発を決意。仲間を集め、夜中に山を越え、海岸沿いに南下しようとした。「真っ暗な夜中に、見送る母と姉妹を何度も振り返りながら、私たちは村の小山の林の中に消えていきました。これが、60年以上たった今も、私の脳裏から消えることのない、愛する家族との別れの光景です。」

ようやくたどり着いた海辺で、突然現れた人民軍の機銃掃射に遭う。仲間を全て失い、無我夢中で海に入り、泳ぎ逃げる中、漁師の小船に拾われた。脱北浮浪者として島から島へと乞食をしながら生き延び、南の仁川港(現在韓国第3の都市のある、仁川広域市の港)に向かう貨物船に乗せてもらったが、その船が、台風によって遭難・座礁。奇跡的に救出されて仁川港にたどり着く。しかし、ここでも身分証明書すらない浮浪者のヨンコー少年は、餓死寸前で仁川、水原、天安をさまよい歩き、幾度となく、警察や軍にスパイや泥棒容疑で捕らえられる。ところが、ある時、警察官となっていた旧友に遭遇し、スパイではない「難民」と認められて収容所に送られることになった。「命を投げ出して戦うべきなのかと何度も何度ども迷い続けたのです。でも、何があっても生き残り、大成することが、残してきた家族への務め」と心に誓ったのだとチャイ氏はかみしめるように語る。

同胞相打つ戦いを免れるために逃亡し続けたヨンコー少年ではあったが、苦難を越えて入れられた難民収容所から、結局、南側の国連軍に投入され、北の同胞を敵に、前線で戦わされる羽目になった。なんという運命の巡りあわせだろうか。

チャイ氏はなぜ今ここベルギーに

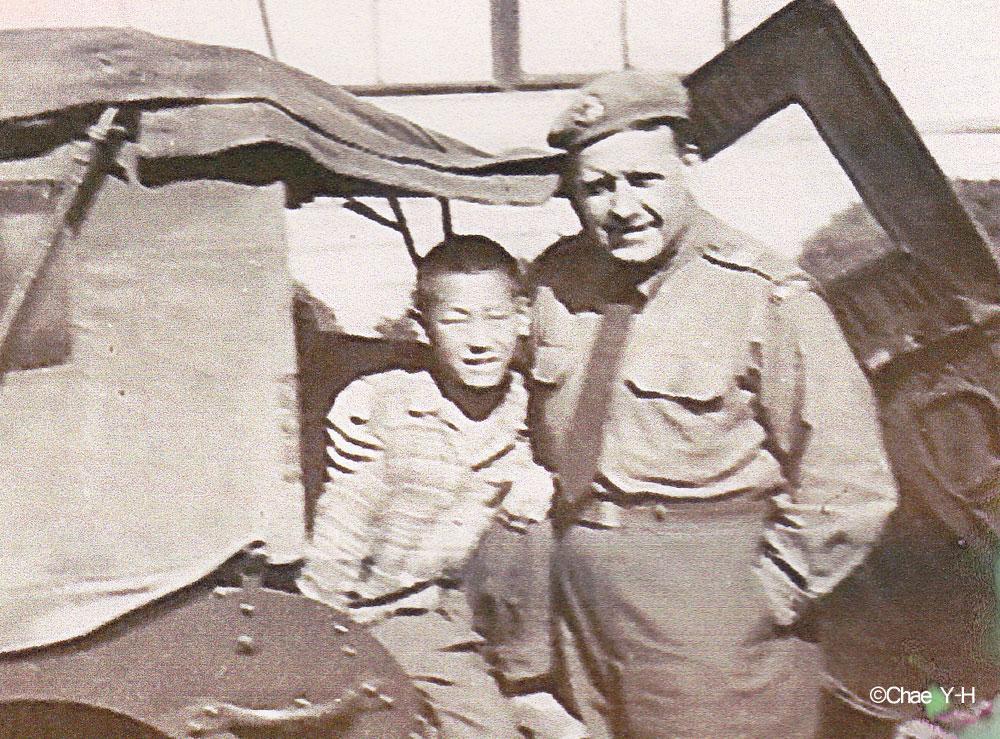

前線で所属したのは、南の国民軍を支援するために送られていた国連軍ベルギー部隊 ――これが、その後の運命を決めることとなった。停戦までの3年余りの間に、兵士から片言のフランス語を覚えたヨンコー青年。停戦後、戦争孤児救援のために国際赤十字の指揮をとったフランク氏に通訳として重用された。フランク氏がフランス語を話すベルギー人だったからだ。職務期間が終わっても、ヨンコー青年の人柄と可能性に魅せられたフランク氏は、身寄りのない脱北青年を見捨てることができず、医師になる夢をかなえさせようと、ベルギー行きの軍用機に乗せた。1953年末、無邪気に釣りに出かけた少年は、いつの間にか20代の青年となっていた。

多少のフランス語が解るとはいえ、中学で軍事教練に入り、その後は学校にも行っていないヨンコー青年が、ベルギーで大学入学試験を受け、医大に入学し卒業するのはとても容易とは言えなかった。晴れて医大を卒業しても、冷戦下の欧州社会では、脱北亡命者であるチャイ氏を信用し、医師として雇うものはなかった。チャイ氏は、韓国やアメリカに帰化することも考えたが、スパイ容疑を晴らすためには、ベトナム戦争従軍を条件とされ、それも断念せざるを得なかった。チャイ氏はその後ベルギー国籍を取得し、フランス、英国、スウェーデン、ドイツのNATO軍ベルギー病院、ベルギーの陸軍病院などを転々とし、母校ルーヴァン大学で臓器移植の研究に従事した後に引退して今に至る。

80年代後半から90年代にかけての欧州では、ベルリンの壁が崩れ、旧東欧諸国やソビエト連邦の独裁元首が次々に失脚して、冷戦体制が崩壊。チャイ氏は、朝鮮半島にもきっと同じことが起こると期待に胸を膨らませた。しかし、祖国から聞こえてくるのは市民生活困窮や繰り返される核実験のニュースのみ。80歳を超え、ここ数年、癌や心筋梗塞を患い、望郷の想いは次第に諦めに変わりつつある。朝鮮戦争停戦60年を記念して、チャイ氏は、韓国政府から勲章が授けられた。

[add_googlead01]

若者のための平和を祈るチャイ氏に耳を傾けて

チャイ氏は語る。「私はただ少年時代に戯れたあの懐かしい故郷の山河を訪れ、あの小学校に続く道を再び懐かしく歩く日を夢見ていただけなのですよ。愛国だ、救国だという美辞麗句に振り回されながら、善良なる市民と若者は、大国指導者の思惑の犠牲となり、勝者も敗者もない殺し合いの戦争に駆り出され、同じ民族による、和解不能な2つの国に分けられてしまった。この地球では、同じようなことがあちらでもこちらでも、今も繰り返されているのですよ。」

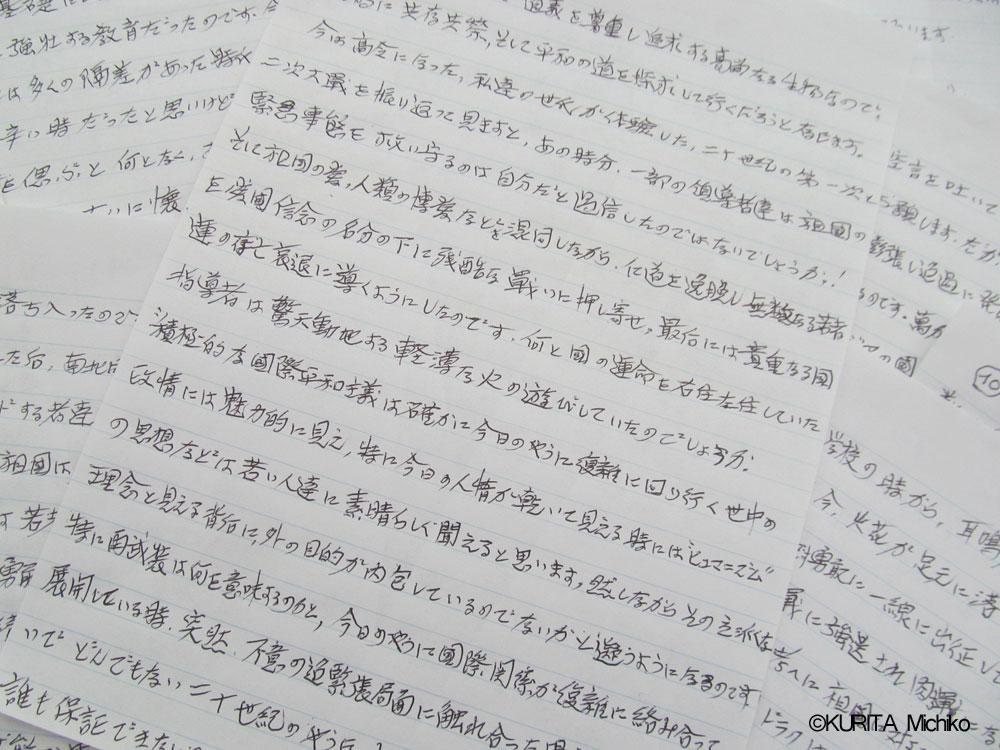

再び戦争ができる国へと憲法解釈を変え、東アジアの平和を軍事力で達成しようとする今の日本に、そして今の若者に贈る言葉を尋ねると、チャイ氏は、深いため息をつき、世界の政治情勢や軍備状況を知らない自分に偉そうなことは言えないがとためらって、後日、20ページにも及ぶ書簡で答えてくれたのだった。

「一部の指導者は、祖国を救い守るのは自分であると妄想し、祖国への愛と人類の博愛を混同しながら、無数なる若者の『愛国心』を煽り立てて残酷な戦いに駆り出すのです。(中略)『積極的な国際平和主義』は、確かに今日のような世界政情では魅力的に見え、人情が渇いて見える時代には、若い人たちには素晴らしく聞こえると思います。その立派に見える理念の背後に、指導者の別の思惑が内包されていることは見抜けないのです。」「生死の境をさまよわねばならぬ一兵卒として生きた体験から言えるのは、安全なところから戦争を指揮するエリートには、戦いの理不尽さも、むごたらしさも分かりはしないということ。そういう輩が、若者に貴重な命を投げ出させることがあってはならないのです。」

「戦争と平和が繰り返されているのとみると、時に、これは大自然の法則であり、人類も含めた生きる物すべての摂理として、受け入れなければならない争いであるかのように錯覚するのです。だが、人類は『理性の生き物』――戦いのサイクルを食い止め、共存共栄、平和の道を探求できるのだと信じるしかないのです。」

六十年余り、故郷に残る親族への影響を恐れて、実名を隠してきたチャイ氏。だが、あまりにも長い時が過ぎ、もう生きて再会する望みは絶ち切ったという。深い失意が、むごい戦乱を生き抜いたチャイ氏の、今は穏やかで思慮深い皺に現れて、その笑顔は泣き顔のようにすら見えた。

<2012年2月朝日新聞 WEBRONZAに掲載された記事を基に、新たなインタビュー取材を加えて加筆修正>

[add_googlead01]