私が住むベルギーはEUの首都とも呼ばれるブリュッセルを中心とする欧州の小国だ。国連のSDGs(持続可能な開発目標)にEUが歩調を合わせ、「循環経済」へと大きく舵を切ったのは2015年のこと。循環経済パッケージや欧州グリーンディールという政策群が次々と打ち出された。

国連条約とちがって、EUで法律化されれば、EU加盟国には拘束力を持つ。だから、人権でも環境でも、加速度的にぐんぐん進むことが多い。循環経済化でスタートダッシュを切ったのは、環境といえばいつも優等生のドイツでも北欧諸国でもなく、オランダだった。同年、国のグリーンディールを策定し、2016年には「2050年までのオランダ循環経済」という行動計画を始動。アムステルダム市もこれに呼応するように循環経済3カ年計画をスタートさせて循環化(サーキュラリティ)へのレースに名乗りをあげた。

私の住むところから、車でたった1時間も北上すればオランダ国境を越える。アムステルダムへは高速列車で日帰りできる目と鼻の先だというのに、ベルギーとオランダでは、循環経済化への意気込みや具体的な取り組みは月とスッポンほど違う。

「サーキュラー・エコノミー」という言葉だけは、最近は、日本でもよく聞くようになったが、資本主義経済システムを根底から覆すような社会のシステム転換を、オランダは、そしてその首都アムステルダム市は先陣を切って開始した。なぜ彼らには船出の決意ができたのか、どうやって進もうとしているのか、探りたくなった。

やり方そのものを抜本的に変革するしかない!

アムステルダム市の政策文書を読んだり、取材したりすると、地方公務員の書いたものという先入観を打ち破るような、前向きなエネルギーとチャレンジ精神が伝わってくる。その熱い意思と責任感は、市庁舎の中に留まらず、時空を越えて、次世代やグローバルサウスにも向けられているようだ。

~~~

2021年アムステルダムは高い経済成長を達成し、欧州で最も魅力的で競争力のある都市と言っても過言ではありません。でも、このような経済発展はデメリットでもあるのです。限りある原材料を使いまくり、次世代とグローバルサウスの犠牲の上に実現しているだけで、持続可能ではないからです。

何かを変えなければいけない。これまでの生産と消費のやり方は、地球と社会に膨大な負担をかけてきました。稀少な資源は枯渇しつつあり、温室効果ガスが気候を破壊しています。生物多様性が損なわれ、社会的不公正が横行しています。われわれは、もうやり方そのものを抜本的に変革するしかないのだと強く自覚しています。

サーキュラー・シティへ、ようこそ!

~~~

これは若き環境活動家グレタの言葉でない。アムステルダム市という自治体の葛藤と決意の表明なのだ。こうして同市が自治体として世界で初めて「サーキュラー・シティ」構想を発表したのは2020年4月。2050年までに市全体の循環経済への移行を完了する目標を掲げて、スタートを切った。

ループを閉じる:リニアからサーキュラーへ

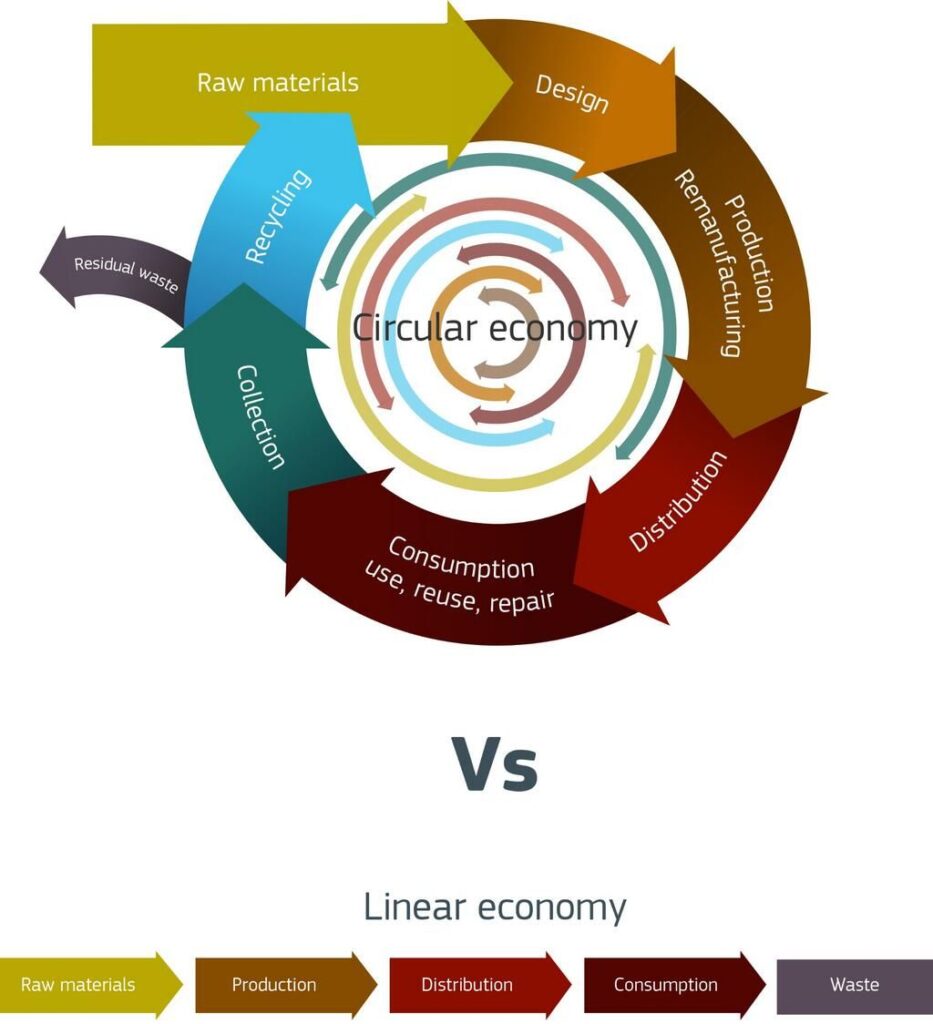

先進国が第二次大戦後に突っ走ってきた経済システムは、大量生産・大量消費を前提とし、地球にある資源を好きなだけ使って「製造→消費→廃棄」するというリニア(直線)モデルだ。循環経済というシステムでは、バージン原料の使用や廃棄されるものを最小限にし、できるなら中古品に新たな価値を見出したり、リサイクルして再び利用したりすることでループを閉じ、できる限り環状(サークル)に近づける。

こう言うと、「市民ボランティアが海岸などでポイ捨てされたペットボトルを集めて、rPETとして再原料化し、消費財メーカーがこれを使ってリサイクル容器を作る、そういうことね。それなら日本でもやってるわ」などと思わないだろうか。だがそういう散発的なアクションだけでは、社会システム全体を転換することはできない。

たとえば、ペットボトルの水であれば、それはこの社会にとって必要不可欠な製品なのだろうか、と問うところから始める。良質の水を提供する水飲み場がどこにでも設置されていれば、そもそもペットボトル入りの水なんて要らないじゃないか。かつてはペットボトルの水はなくても問題なかった。市の水が良質で、街中の水飲み場(リフィル装置)が充実していれば、水筒(マイボトル)を持ち歩けばよいわけだし、水道水が飲めないならガラス瓶入りにすればリユーズもリサイクルもしやすくなる。

循環経済の中で、その製品・企業は存続できる?

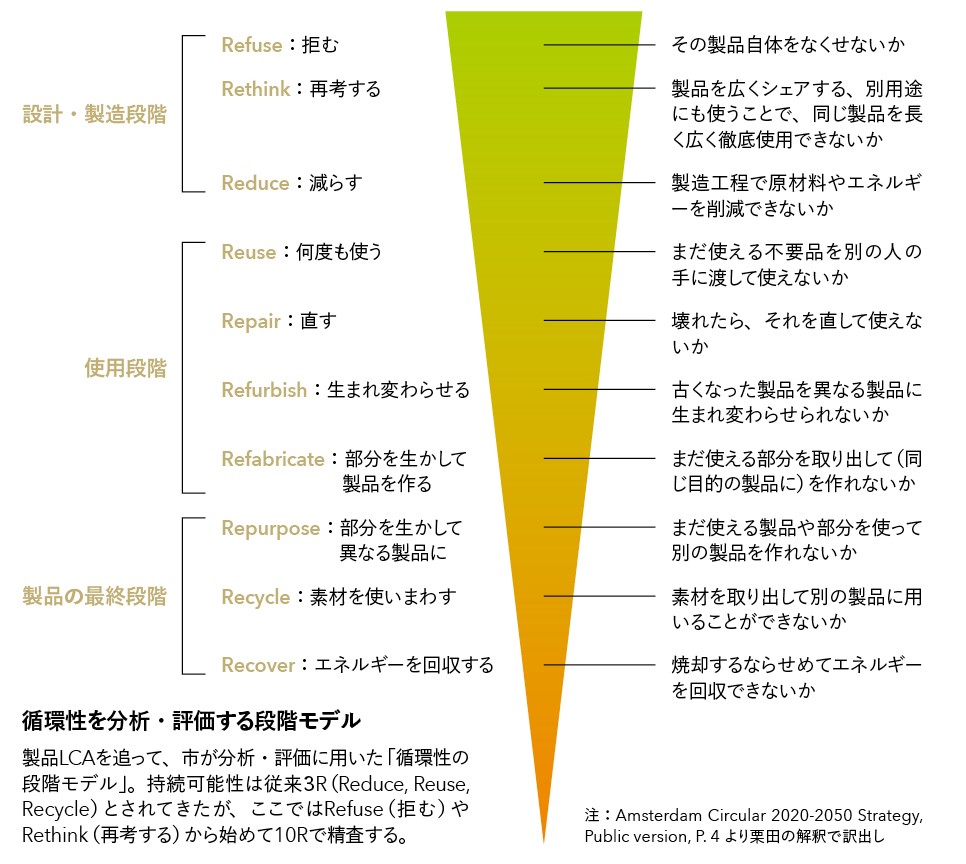

一つ一つの製品について、こんな風に製品コンセプトから廃棄までの各段階を一つ一つ精査するために開発されたのが、「循環性の段階モデル(Ladder of Circularity)」だ。循環経済という新たな社会システムの中では、ペットボトル入りの水の存在意義が問われ直すように、ある製品のコンセプトや業界そのものが、消滅する運命に遭ったり、抜本的な設計変更を迫られることになるかもしれない。

持続可能性は従来3R(Reduce, Reuse, Recycle)とされてきたが、ここではさらにRefuse(拒否)やRethink(設計変更)から始めて10Rで精査する。

一企業として取り組むなら、生き残りのために小手先のグリーンウォッシュ(やってるフリ)で済ませがちだ。でも、ある程度の規模の自治体と共に取り組めば、事業転換支援や、人材のリスキリングが可能になるかもしれない。

自治体として取り組めば、評価基準(労働生産性や投資対効果など)の優先度を入れ変え、市の公共調達や入札、奨励金や税制優遇といった仕組みも活用できる。一企業として取り組むよりは、学術関係者やコンサルタントなど世界の専門知へもアクセスしやすくなるし、国や国際レベルの方向性と合致すれば、国や投資家からも財政的・政治的支援を受けることができるかもしれない。

わかりやすいロードマップ、積み上げた目標値

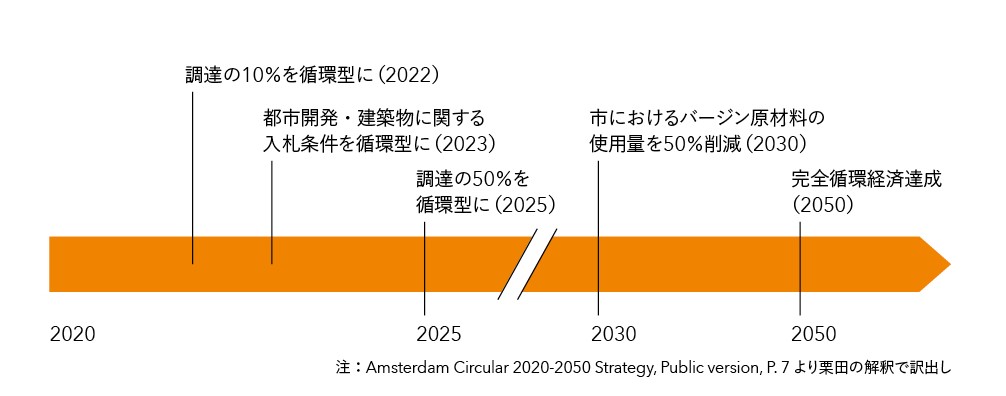

2020年4月に発表された「アムステルダム・サーキュラー2020~2025」と題する戦略文書で、市は2050年までに循環経済化を達成するとして、明確なロードマップを示した。

特筆したいのは、こうした目標値や目標年の設定が、首長の「思い付き」なんかで決められてない点だ。市では、循環経済を専門とするシンクタンク「Circle Economy」(在アムステルダム)と提携して、まず徹底的な調査Amsterdam Circle Scanを実施。マクロ経済データを分析し、ステークホルダーへの質的調査を繰り返した。

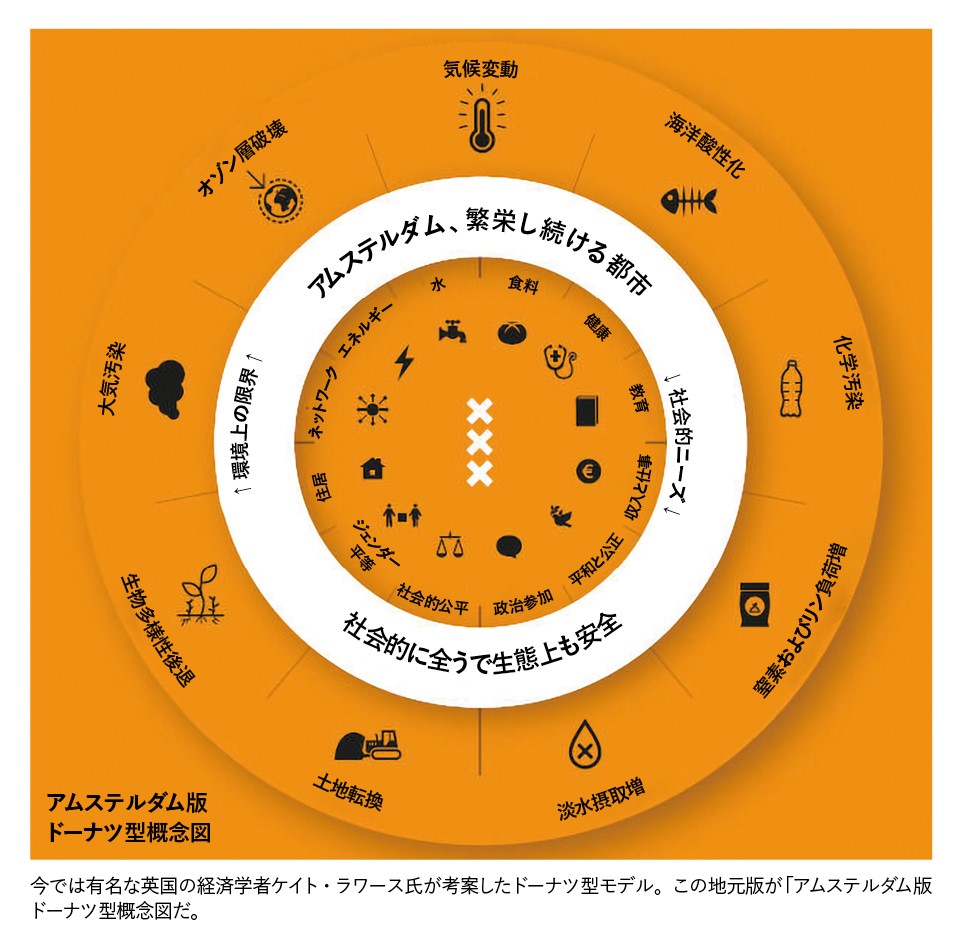

もちろん、アムステルダムの現状に即した「循環経済」を実現させるため、前述の循環性の段階モデル(Ladder of Circularity)の他、アムステルダム独自のドーナツ型モデル(Amsterdam City Doughnut)も開発していった。

ドーナツ型モデルでは次のように考える。人は生態系が許容できる限界(気候危機、生物多様性など)と社会経済的に許される繁栄の限界(時間と空間を越えた公正)との間に形成されるドーナツ型のゾーンにおいてのみ、健全に生存し続けられると。

市は、行政の20以上の部門、住民、地元企業、大学や研究機関、市民組織などの40以上の組織から150人以上の代表者を巻き込んで、地域特有の課題(食への不安、失業問題、住宅価格高騰、緑地の減少など)と地球規模の緊急課題(気候危機や温室効果ガスなど)を並行して検討するワークショップを設け、討議を重ねた。その結果から、循環経済を達成すれば市の温室効果ガス排出やバージン原材料使用を大幅に削減でき、同時に経済成長も達成して雇用を増大できる、とステークホルダー全員が確信するに至った。こうして作られたのがアムステル版ドーナツ概念図であり、循環戦略2020-2025だった。

~~~

大航海時代に世界に新しい科学や技術をもたらしたと自負するオランダ人は、商売上手で節約好きでも知られる。国土の8割が海抜ゼロ以下で、洪水や水質汚染による被害を繰り返し被った結果、国民の環境意識は高まった。

アムステルダム市は、人口約88万人。世田谷区よりやや小さい規模だが、優れた人材招致に積極的で、人口は年1万人ペースで増加し続けている。このままでは限界は目に見えている。一企業、一組織で難しいなら、市としてシステムごと転換すれば、循環経済転換が新たなカンフル剤となってイノベーションを育み、ビジネスチャンスをつかめるとの考えに至ったのだという。

自社の製品や事業そのもののレゾンデートル(存在意義)が否定されかねないと思えば、企業は尻込みして、テキトーに環境にやさしければそれでよしとしがちではないだろうか。でも、それではイノベーションの芽を摘み、持続可能な社会システムへの転換にとってはむしろ足かせになってしまう。

アムステルダムは、覚悟を決めて、大転換という大海原に漕ぎ出した。