「クリスマス」抜きのクリスマスカード

筆者の本業は、公文式教室の指導者である。公文といえば、日本の典型的な学習法であるが、それを指導する教室は、今や世界50か国以上に展開していて、ドイツ・デュッセルドルフにある私の教室の生徒は日本人だけでなく、半数以上がドイツ人である。さらに、トルコ、ギリシャ、中国、インドなど、ドイツ以外にルーツを持つこどもたちも多い。

さて、私の教室ではかねてから、年末になると、クリスマス会という名前のお楽しみ会を開催してきた。その日は、勉強なしで、みんなでお菓子を食べながら、クイズやゲームなどをして遊ぶ。2020年はコロナ禍のため、初めてそれをオンラインで行ったが、2021年も引き続き、Zoomで行うしかなかった。ただ、昨年末はオンライン・クリスマス会に加えて、コロナ禍でがんばって学習してきた子どもたち一人ずつにクリスマスプレゼントを渡すことにした。そこでそのプレゼントに添えるカードを作る段になって、考えてしまったのである。クリスマス会、クリスマスプレゼント、クリスマスカード、今まで30年以上、何気なく使っていたこの名称。果たしてこれを教室の生徒たちに押し付けてよいものか。

ふと、あるエピソードを思い出した。小5のトルコ人の女の子Gのこと。母親が私のところに来てこう言った。「今年、この子はすごくがんばって、ラマダンを親と一緒にやりました。なので、今週の宿題はまだ全部できていません」。その時の誇らしげだったGの顔。

そして、もう一人。こちらはロシア系ユダヤ人のMのこと。彼女はユダヤ人学校に通っている。母親はときどきダビデの星のペンダントをつけて、教室にやってくる。 ああ、だめだ。もう、このカードにはクリスマスとか、キリスト教色があってはいけない。そこで今年は、知り合いのイラストレーターに宗教色抜きのクリスマスカード制作を頼んだ。出来上がったのは、上部にHappy Holidaysという英語。アメリカなどでは、今やポリティカルコレクトネスでクリスマスシーズンに用いられる言葉である。ドイツもそうした配慮が必要な時代になっているのだ。ドイツ語・英語・日本語と三か国語表示のうち、日本語だけは、抵抗感のないクリスマスという言葉を用いた。ちなみにキツネのモチーフは、私の名前のフックス(英語でfox キツネの意味)から来ている。

クリスマス抜きのクリスマスカード ©Mariko Fuchs

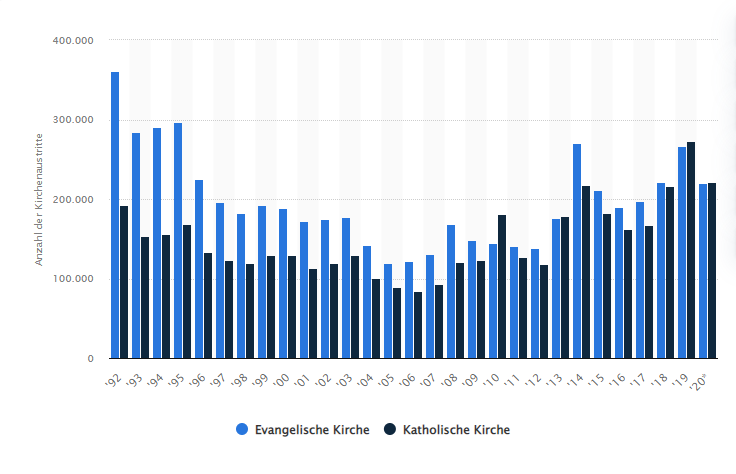

44万1390人

ところで、私の教室で春になるとよく交わされる会話がある。「来週、堅信礼のための合宿があるので、くもん、お休みします」「来週は、初聖体拝領をみんなでお祝いするので、宿題できません。」 こうしたお祝い事は、復活祭の後で祝うことが多いため、春が多い。ドイツのカトリックでは初聖体拝領を9歳くらい、プロテスタントでは「堅信礼」を14歳くらいに行うことが多い。生まれてまもなく親の希望で幼児洗礼を受けたこどもたちが、その信仰を自分の意思で告白し、本当の意味でクリスチャンになる儀式である。

しかもそれは、単なる通過儀礼でなく、しっかりした学びの時だ。それぞれ半年から1年、みっちりと教会でキリスト教の教義を学ぶ。時には、宿泊学習も行われ、ボランティア活動などにも参加する。これは儀礼作法や聖書解釈の話だけではない。同時代に起きている問題について、それが聖書に照らし合わせるとどのように解釈できるのか、こどもたちみんなでディスカッションをする。その準備学習の話をこどもたちに聞くと、それはまったくの自由意志に任されているので、自分で決めて、キリスト教徒としての学びに参加するというところが、ある意味社会人としての第一歩なのだという。こういう期間を無事終了すると、儀式の当日は、祖父母、親戚が来て、大きなお祝いとなる。

旧東ドイツでは、プロテスタント信者が多く、堅信礼を受ける若者の数は、旧西ドイツに比べるとずっと少ない。それはやはり社会主義時代の宗教観が残っているためでもあろう。実は、ドイツでは、1990年に東西ドイツ統一後、キリスト教徒、特にプロテスタントで多くの離脱者が出て、2000年代初めには横ばいだったが、2010年代以降、再び離脱者は増加している。

2020年に教会から脱会した信徒の数は、カトリック22万1390人、プロテスタント22万人、計44万1390人に上る。現在の信者数は、カトリック2200万人、プロテスタント2000万人だから、離脱していく信徒数は決して少ないとは言えない。その内訳は、死亡や人口減少などの理由で自然退会していく信徒のほか、教会を批判して、あるいは単純に教会税を払いたくないという経済的な理由から脱会する信徒も多い。また、カトリック教会の場合、聖職者の性虐待が近年大問題になっており、脱会を加速化させた。いずれにせよ、ドイツにあって、社会全体のキリスト教離れは今の時代、顕著な傾向である。

1992年から2020年までの宗派別の教会脱退者の推移 1992年~2020年

水色:プロテスタント、濃い青:カトリック

出典:Statista 2022

ところで今、教会税と書いたが、ドイツの教会と国家の関係について少し説明しておきたい。ドイツは、ヴァイマール共和国時代にその関係性の原型が出来上がった。それは国教でもなく、完全な政教分離でもない、いわば中間形態である。カトリック教会とプロテスタント教会がそれぞれ国と結んだ契約により形成されており、教会と国家の同格を認めるものであった(注1 山本)。

ドイツにおける教会と国家の歴史

ところで今、教会税と書いたが、ドイツの教会と国家の関係について少し説明しておきたい。ドイツは、ヴァイマール共和国時代にその関係性の原型が出来上がった。それは国教でもなく、完全な政教分離でもない、いわば中間形態である。カトリック教会とプロテスタント教会がそれぞれ国と結んだ契約により形成されており、教会と国家の同格を認めるものであった(注1 山本)。

教会に帰属している信徒から、国家が教会に代わって教会税を徴収し、学校では教科としての宗教(カトリックとプロテスタント)の授業が受けられる。この形態は、戦後もドイツ基本法140条の中に引き継がれた。すなわち、信教の自由を認めつつ、片方では他宗教に比べてのキリスト教の優位性を存続させているのである。

その背景には、当時、キリスト教信者が圧倒的多数であったこと、同時に、ナチス政権時代、プロテスタント教会がヒトラー主導の非人道的政策に抵抗していたことが評価されていたことがある。戦後は長らく、キリスト教会と国家がそれぞれ独自性と公共性をもって並行しているこの関係が続いていた。

こどもが生まれれば、幼児洗礼を受けさせる。こどもが育てば、キリスト教会が運営している幼稚園や保育園に行かせる。学校では、宗教の授業があり、カトリックかプロテスタントかを選択する。クリスマスには一家で教会へ行く家も多い。市役所で婚姻届を出したあと、教会で家族・友人を招いて結婚式を挙げる。教会での慈善活動に携わるのは、主として主婦の担当だった。病気になると、キリスト教会が運営している病院で治療を受ける。歳を取れば、教会経営の高齢者ホームでお世話になる。そして、葬式はもちろん教会で行い、教会の墓地に埋葬される。

これが戦後長い間続いてきた、キリスト教が生活の隅々にまで入り込んでいる普通の市民の一生だった。そのうちに、教会は、発展途上国への開発援助や、ドイツに流入してくる難民の救済にも、タスクを広げることとなった。こんな人生だから、社会人になれば自分で申告して教会税(州によって異なるが所得税の8~9%)を払うこともごく当たり前に受け入れられてきた。

このようなキリスト教との伝統的な結びつきが大きく変化してきたのは、ここ30年ほどである。高度経済成長にともなって、60年代後半、たくさんの外国人労働者がドイツにやってきたが、彼らの子どもや孫の世代はここで生まれ、ドイツ市民としてここで暮らすようになってから様相は大きく変わった。非キリスト教系移民としてイスラム教徒のトルコ人の数は多い。難民として、ドイツにたどり着くのも、たいていイスラム圏からだ。社会の多文化が急速に進んでいる。同時に、キリスト教の世俗化が広がり、先にも書いたように教会税を節約するために、教会離れが加速する。そうなってくると、今まで自明だったキリスト教会の優位性が揺らぐ。それを物語るように対照的な二つの出来事があった。

二つの「十字架事件」

まずは、1973年の「法廷十字架」事件だ。デュッセルドルフの行政裁判所で、法廷の裁判官席に置かれていたキリスト磔刑つきの十字架が、国家の中立義務に反するとして起こされた裁判である。判決では、十字架はキリスト教のシンボルだが、それは、キリスト教的見解を受け入れない者にとって耐えがたい苦痛であるとまでは言えないし、それとの同一化を求めるものではないとして、その裁判を起こした者が、十字架のない部屋で口頭弁論を受ける権利は容認したものの、十字架自体の撤去は認めなかった。つまり、この時点では、国家は宗教について中立であるべきだということは認めたが、それとの同一化を強制しない限り、キリスト教の優位性は保持されたのである。

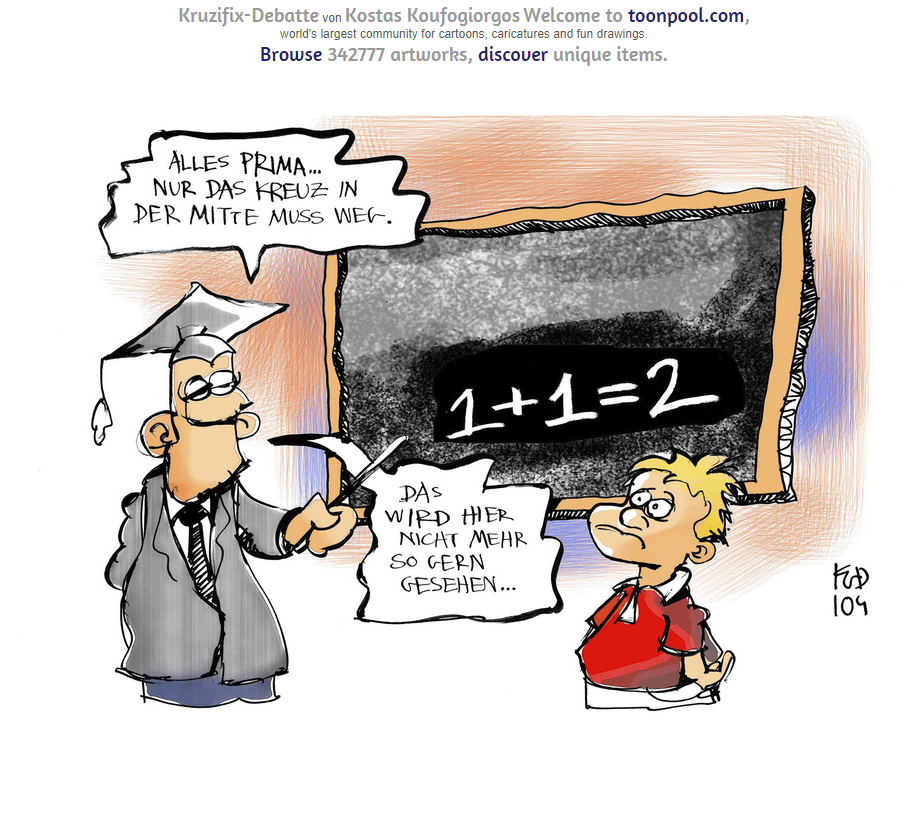

ところが今度は1995年に「教室十字架事件」が起きる。これは、バイエルン州の国民学校の教室に掲げられていた十字架について、たとえキリスト教を信ずる者が社会の多数であっても、国家は個々人の宗教的平和を乱してはならないとし、連邦憲法裁判所は、十字架の設置を定めていたバイエルン州の法律を無効とした。筆者は、この判決がドイツで大きな反響を呼んでいたのを間近で見た。特にカトリック信者が圧倒的に多かったバイエルン州での怒りはひどかった。「これではもはやドイツはキリスト教国家とは言えない」という怒号が飛び交ったし、こういう判決を皮肉るカリカチュアが、当時よく新聞に掲載されていた。

先生「正解だよ。でも、真ん中の十字は、書いちゃダメだ。ここでは禁止されてるからね」という風刺漫画。Suat Özkan作

実は当時、筆者はその裁判の成り行きを、同じころ、合憲判断が下された愛媛県靖国神社玉串料訴訟(後に1997年最高裁で違憲判断)の事例とを比較しながら、興味深くフォローしていた。国家がキリスト教会と密接な関係を保ちつつ、生活のすべてにわたって入り込んでいたドイツが、中立性に反するとして、ストイックにその十字架を禁止する一方、日本では、政教分離が憲法で定められているにもかかわらず、神社がいまだに習俗として許容されているというその対照性が印象的だったのだ。

しかし、先にも述べたように、1973年の時点では、まだ十字架の撤去が認められなかったことを考えれば、ドイツでも昔からこの厳格さがあったのではなく、このほぼ20年間に、世俗化や多文化社会の進行によって、キリスト教の優位性が法的にも社会から失われたのだと言えるだろう。

パブリック・ビューイング

では、キリスト教会は、現在その力をどんどん弱めているのだろうか。それがどうもそうではないらしい。筆者の住んでいる町のプロテスタント教会の話である。我が家は、息子たちが小さかった頃から、クリスマス礼拝にはいつも一家で行っていた。普段の日曜礼拝には、高齢の信徒が数えるほどしか姿を見せないのだが、クリスマスイブには家族連れでにぎわう。それがここ数年、毎年行くたびにどんどん増えていくのだ。

かつては礼拝開始30分前に行けば、らくらく着席できたのに、ここ数年は、45分前、1時間前と少しでも早く行かなければ席にあぶれる。信者たちがもはや会堂に入りきらないのを見て、牧師がついにパブリック・ビューイングを始めた。会堂での礼拝をインターネットで中継し、隣の教会ホールで視聴する。そのホールも、もはや満員で立見が出るほどの満員御礼である。この教会の特殊事情かと思っていたが、そうでもないらしい。2021年のクリスマスには、友人のバイオリニストが、近くの町のカトリック教会のイブのミサで演奏するというので出かけたら、こちらも大きなゴシック教会が人であふれていた。

また、教会で行われるのは、普通の礼拝やミサばかりではない。合唱やオルガンコンサートも頻繁に開かれる。コロナ禍で、開催回数は減ったものの、教会音楽や聖書に題材をとった演奏会はたいていたくさんの人々で埋まる。そこに来ているのは、やはり中高年が多いが、若者や子どもの姿もよく見かける。コロナ禍で、人々が心のよりどころを求める意味合いも大きそうだ。

コロナ禍でのキリスト教

ところで、宗教組織には、1.霊的な/魂の配慮の領域 2.社会/慈善の領域 3.理念的/神学的領域があり、コロナ禍でのキリスト教の活動は、それぞれの領域でむしろ活発化している。(注2 木村)。礼拝はオンライン化したことにより、参加者数が増えたのだという。コロナ禍での死や病気に対し、高齢者施設での看取りも含めて、その不条理さに遭った当事者とその家族や近しい人に寄り添うキリスト教は重要な役割を果たしている。

社会的な領域では、経済的困難にある弱者に対して、教会が昔から活動の場を持っていたこともあり、積極的に動いている。筆者が特に興味を持ったのは、所謂「トリアージ」に対する教会の発言である。ドイツの憲法裁判所が、コロナでトリアージの必要が発生した時に備えて、きちんと法的整備をせよと連邦政府に命じたのだ。裁判所に訴えを起こしたのは障碍者9人によるグループである。医者がどの命を救うか、その選択を迫られたとき、憲法で保障されているように、障碍者がそこで差別されてはならないと主張したのだ。この訴えの背景には、ナチス時代の優生思想の暗い影もある。現在たしかに病院には、患者の選別があってはならないというガイドラインはあるが、これは決して法的な根拠に基づくものではない。医療関係者やさまざまな社会団体、そして教会がこの法的整備への賛意を示した。こういうところでの教会の発言は重みがあり、まさにその歴史に鑑みた出番と言えるだろう。

また、時を同じくして、ルカチェンコ大統領による独裁体制のベラルーシでは、呼び寄せた難民をポーランド国境で置き去りにし、EUから譲歩を引き出そうとする「難民を利用したEU攻撃」が起こっていた。ここでも教会がいわゆる「プッシュバック」に反対し、難民たちを積極的にドイツで受け入れるべきだという発言をしていた。

キリスト教会の新しい役割

木村氏の分析における1と2の領域におけるドイツ・キリスト教会の活動を踏まえたうえで、3の神学的領域での教会のありかたが今、問われている。ドイツでは、昨今、環境問題が大きな社会的・政治的イシューである。

旧約聖書の創世記では、神が人間に自然における特別な地位を定めたという記述がある。このことから、人間による自然破壊は、キリスト教的世界観に起因するという批判がある。しかし、最近の地球温暖化や貧富の差を広げる資本主義のグローバルな収奪を目前にして、実は人間は、自然の支配者でもなく、他の生物と同等でもなく、神からこの地球の「管理者」としての義務を付託されたという立ち位置を自覚すべきだと、教義の上からも見直しを迫られることとなった。それは、問題山積で行き詰っている世俗化社会に、むしろ新しい視点を提供するものではないか。

同時に、キリスト教会が、多文化社会に対してきわめて寛容な姿勢をとっていることも忘れられてはならないだろう。難民を受け入れ、イスラム教を認め、対話を行い、反ユダヤ主義に対抗してデモの先頭に立つ。そもそもメルケル首相が16年間ドイツで政権を取っていた中道保守政党の正式名は、キリスト教民主連合というのである。ここにキリスト教の思想が色濃く反映されていたことは言うまでもない。

多くの教会脱会者はあるものの、依然として、ドイツの子どもたちに通過儀礼としてのキリスト教が果たす役割は大きいと筆者は見る。二千年の歴史を持つ宗教がいまだこのような力を持っていることを思う時、科学万能で宗教の役割などとうに忘れ去られたような私たち人間の生きる意味は、実は宗教による部分が決して小さくないのだという感慨を持たずにはいられない。

~~~

注1 山本和弘「ドイツにおける国家の宗教的中立性の構造-憲法上の規範的根拠と解釈学上の効力」早稲田法学会誌第68巻2 号(2018)

注2 木村護郎クリストフ「コロナ危機における宗教の役割―ドイツのキリスト教会の場合」『上智ヨーロッパ研究』 13 号( 2022)

<初出:「ドイツに暮らす⑦」、『現代の理論』、現代の理論・社会フォーラム、2022年春号、許可を得て転載、加筆・写真変更。最終更新2022年4月15日>