日本では、2024年4月からの訪問介護報酬の引き下げに大きな反対の声が寄せられている。訪問介護員の人手不足は深刻で、高齢化も悩みの種。地域の在宅介護を支えてきた小規模事業所は次々と撤退している。ヘルパー不足でケアプランに必要な訪問介護を組むことができないという。ドイツではどうなっているのか。後半では、ドイツにおける介護事情の特色から述べてみよう。

前編まだ読まれてない場合にはこちらから

人権尊重、東西格差、キリスト教関与

ドイツの介護現場の特色とは何か。デュッセルドルフ近郊にあるキリスト教会系の介護施設で働く介護士のマリさんによれば、一つは、人権教育のもたらす「当事者主権」が徹底していることだという。どのような形の介護を受けたいか、そこでは被介護者の同意や許諾が必須であり、一つ一つの具体的なケア項目に際して尋ねるのだそうだ。

たとえば、徘徊などが問題となる被介護者に対して、日本では身体拘束が法律上は禁止されていても、少なくない施設で実際には行われているが、それはドイツではありえないとか。動く自由を奪うというのは人権侵害の最たるものだから。ただし、被介護者が、たとえば夜間などに自ら望んで拘束を受けるということはあるのだそうだ。

ドイツでは、かなり長い間、賃金が安い東欧諸国からたくさんの女性たちが、雇用契約もないまま、住み込みでの介護要員としてドイツ家庭に入ってきていた。二つ目の特色は、近年ようやくこの状況が法整備されて、介護者も被介護者も法律の庇護のもとに入るようになった。いわば闇市場にあったこの人たちが、介護ニーズの一定の部分を担っていることである。

また、旧東ドイツでは今、急ピッチで介護施設の建設が進んでいる。土地や建築費を西側よりも安く抑えることができ、また、地元の雇用創出に貢献するとあって歓迎されており、比較的安い費用で入居できるので、西側から高齢者が流れていく。こういう状況を見ると、まだ東西冷戦や東西ドイツに分かれていたころの名残を感じるものだ。

三つ目の特色は、ドイツの介護状況において、とりわけキリスト教会の果たす役割が大きいことである。かなりの数の高齢者施設は、各地の修道院が経営していたものであり、今では教会からは独立して、公的な機関として存在しているが、介護の現場ではシスターたちが職員として勤務している場合も多い。また、かつて教会が経営を担っていたところはもちろん、それとは関係なくできたホームでも、施設内に小さなチャペルがあって、居住者が利用できるようになっている。

今の時代の高齢者はまだ社会でキリスト教が一定の役割を果たしていた時代に生まれ育っているから、これは当然のことと言えよう。社会で現在進行しつつある世俗化の波が、今後影響を及ぼすかもしれないが、逆に、年を取って、喪失体験などを経験した高齢者が、現役のときには不要だった宗教に回帰していく可能性も高そうだ。いずれにせよ、介護と宗教の強い結びつきは、キリスト教社会のドイツならではのことと言えよう。

ぎりぎりまで在宅で

それにしても、ドイツは高齢者の介護以前に、医療保険を通して患者にかける費用が日本と比べてずっと少ないという印象を私はもっている。それはひっ迫する医療保険の現実的節約の必要性からなのか、それとも死に向かう医療に対する考え方の違いからなのか、私には判別しがたい。

私が運営する公文教室OBで、日本に帰国後、医師になった青年がいた。彼がミュンヘンの病院で医療実習をしていた時、帰りに私のところに寄ってくれたのだが、その時聞いた話が印象的だった。彼は、ある日、徹夜で担当患者の治療計画を立てて、医局長に提出したのだが、翌日出た検査結果によると、その患者はかなり進行したステージのガンだということが判明した。あんなに苦労して作り上げた診療計画は即刻破棄され、その後患者と話して、積極的な治療は一切行わないということが決められたそうだ。日本人の目から見て、その対応はかなり非情に映ったという。

私は、ドイツで義理の叔母と義父母の3人をガンで見送った経験がある。最初に亡くなった夫の叔母は、具合が悪くなって入院して1週間で亡くなった。本人は亡くなる直前まで、自分がガンであるということを知らなかった。後になって夫と、叔母のホームドクターは実に配慮が行き届いていたと話したものだ。いよいよ最後という時まで、ずっと在宅で診ていたので、身体の調子は悪かったものの、彼女は死への恐怖は感じなかったと思われる。

二番目に亡くなったのは、夫の父。食道ガンと診断され、こちらは比較的淡々と受け入れていた。告知から亡くなるまで1年くらいだったと思う。病院に行ったのは死の直前。結局、たった二日の入院生活だった。

そして、最後に亡くなった夫の母は、ある日突然全身の痛みを訴え、医者に診てもらったときは、すでに全身に転移している肺ガン末期で余命3週間との診断だった。これは本人や私たち家族にとって、大きな衝撃だったが、そこからが見事だった。私にとって、彼女の最期が実に印象的だったので、少し詳しく書いてみたい。

自己決定の死

そもそも主治医は、「フラウ・フックス、あなたは強い女性ですね。だから本当のことを言います。」と言い置いて、告知したのだという。化学療法で苦しんでいた夫を見送った彼女は、それを拒否。医者にかけあい、ガン宣告を受けた後、さっさと退院してしまった。モルヒネの絆創膏さえ貼っていれば、さほどの痛みは感じなかったらしい。

ところが、退院後、数日で状況は劇的に悪化した。日ごとに弱っていくのがわかる。しかし、義母は、気丈にも、昼間は居間に坐って身辺整理をした。自分の銀行口座の管理と息子への引継ぎ、遺品となる物の仕分け、アパートの家主への連絡、果ては葬儀屋の手はずまで。自分の身の回りのことも、きちんと自立して行なった。

幸いなことに、五十年来の親友だという彼女の友達が、毎日、朝から晩まで、彼女のところに来てくれた。だんだん身体が弱ってきても、この友人の助けでなんとか、シャワーを浴びて、着替えて、薬を飲むことができた。いよいよ最後が近くなってきたとき、私たちは、偶然近くにあったプロテスタント教会が運営するホスピスに助けを求めた。「在宅ホスピス」という形ですぐに支援に入ってくれた。その即応ぶりも大変心強かったが、そこのスタッフがまた感動的だった。毎日、朗らかで感じのよい青年が、母の部屋を訪れる。ドイツ人特有の冗談の応酬があって、死が間近に迫った状況とは思えないほどだ。それは決して苛酷な運命から目をそらすというのではない。現実を受容して、共感的で、かつ強いユーモアで相対化するというあり方。たとえばこんな会話を聞いた。

男性スタッフ: 「今一番の望みはなんですか。」

義母: 「死ぬことです」

男性スタッフ: 「そうですか。じゃあ、がんばってください!」

最期は、さよならを言うために日本から来ていたうちの息子と義母の親友が看取った。医者の宣告通り、ぴったり三週間目。酸素吸入も点滴の一本もない、本当に自然な形の死だった。生前から本人自身が決めていたように、お葬式もせず、個人のお墓も拒否して、共同墓地への埋葬となった。

日本人の私が、最後に至るまで、強烈に感じたものは「自分のことは自分で決める」という強靭な意志である。それは個人のライフ・ヒストリーというものを超えて、やはり幅広い文化・社会の中で形成されてきたように思う。そして社会にはそれを後押しする装置がある。

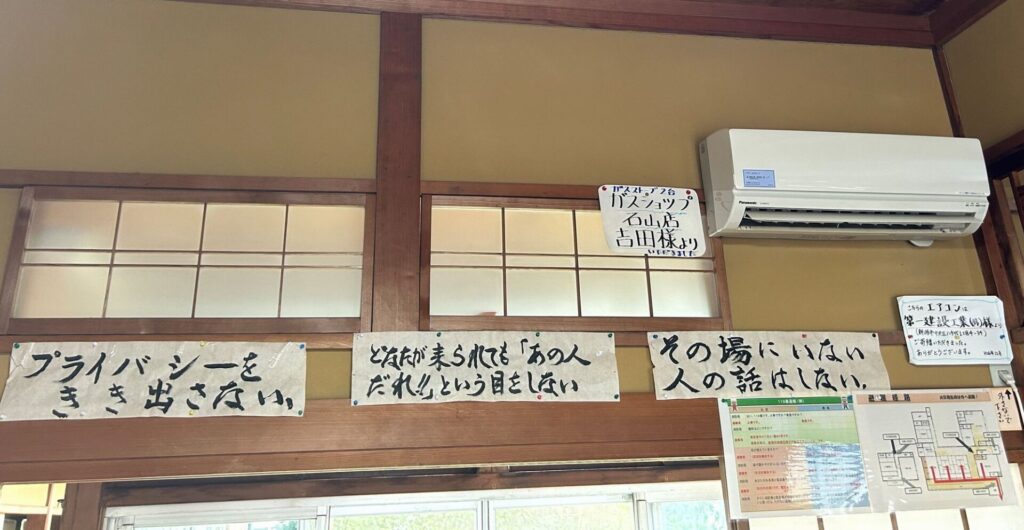

2023年の夏、私は、上野千鶴子さんと一緒に、新潟県で、日本の介護の現場や樹木葬墓地を見学し、在宅医療についての勉強会にも出席する機会を得た。そこにあったのは、何よりも細やかで温かい日本の「手」である。

老後は、そして要介護になったら、ドイツと日本のどちらで暮らそうか、どちらが究極の幸福なのか、ぜいたくな悩みと言えそうだが、人生の終わりがそう遠くはないと感じている私には真剣な問いとなって残った。

前編はこちらから

<初出:ドイツに暮らす⑭ 『現代の理論』2023年冬号掲載。許可を得て、加筆・修正の上、転載>