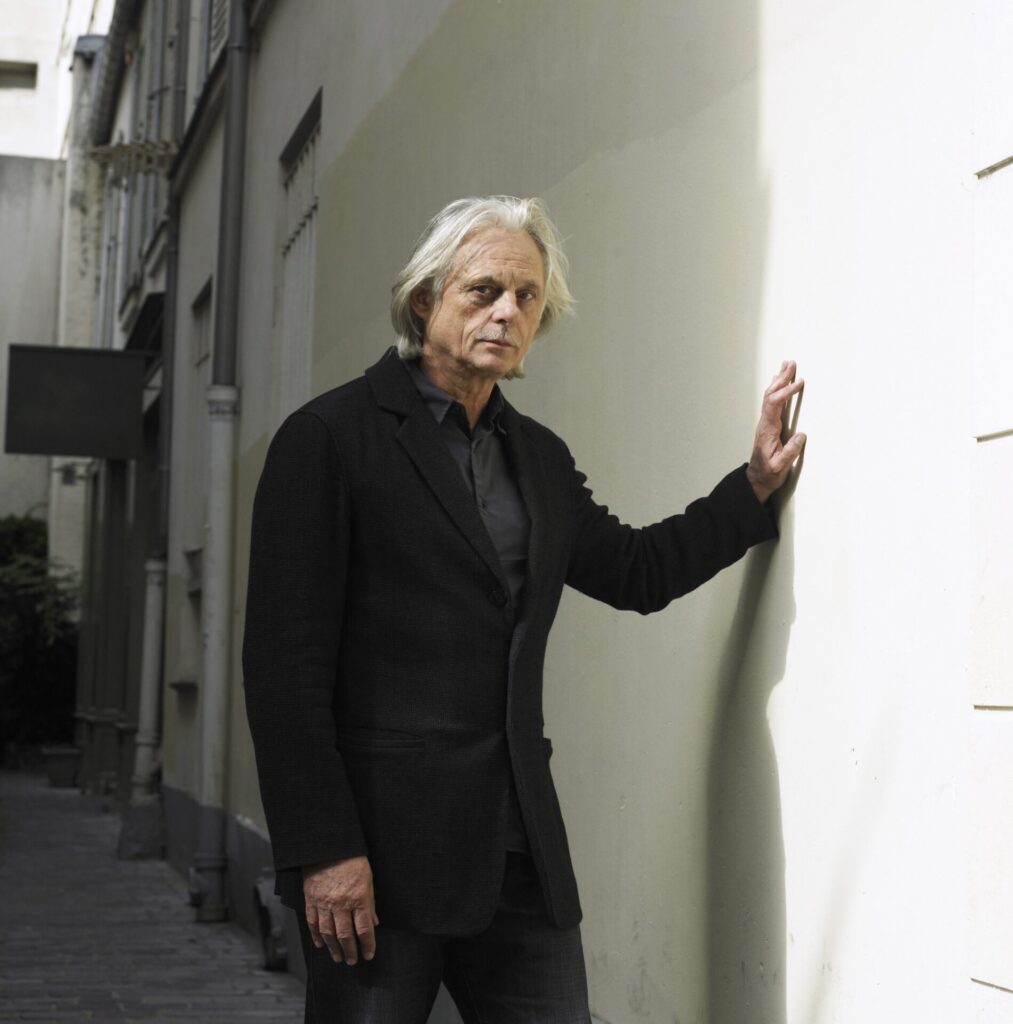

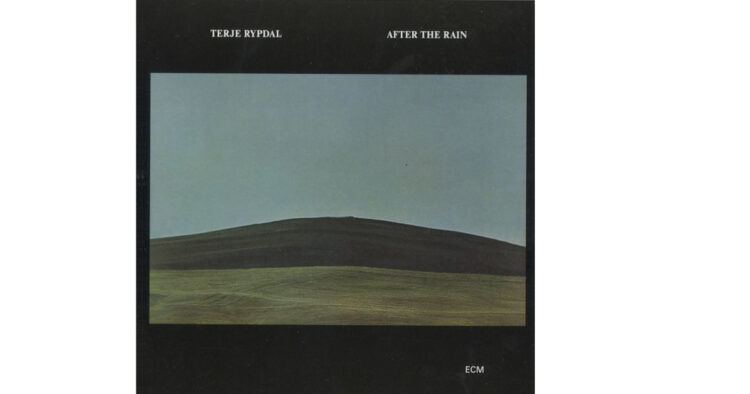

ECMというジャズレーベルと知り合ったのは、1980年だった。パット・メセニー・グループのデビューアルバムと、テリエ・リピダルの『アフター・ザ・レイン』を、ほぼ同時期に別々の友達が貸してくれたのだ。ECMのレコードはその頃すでに日本版も多数発売されていたが、私が手にしたのは、どちらもドイツからの輸入盤だった。「日本版よりジャケットが柔らかくて手触りがいい」と、リピダルのレコードを貸してくれた目利きの友人は言った。それから40年以上、ECMとつかず離れずつきあっている。

何もかも斬新、唯一無二のジャズレーベル

10代の私にはジャズという音楽をどうやって聴いたらよいのか、まるで分からなかった。それでもECMのレコードをもっと聴いてみたい、と思ったのは、ジャケットデザインが一様に素晴らしかったからだ。一部の例外を除いて、ECMのレコードの表カバーは、当時は定番だったアーティストの顔写真などでなく、風景写真や、それを加工したアートワークや、グラフィックデザインだった。それが新鮮だった。前述の友人が続けて何枚かを貸してくれた。リッチー・バイラークの『ヒューブリス』、ジョン・アバークロンビーの『キャラクターズ』などを何度も何度も聞くうちに、私はその内に向かう、美しい音楽の虜になっていった。

ジャケットだけではなく、ECMは何もかもが最初からオリジナルだった。創立者のマンフレート・アイヒャーは、弱冠26歳だった1969年に、ドイツのミュンヘンでECMを立ち上げている。人脈も資金もそれほど潤沢でなかったに違いない、このプロデューサーの才覚は、それでも第一作のマル・ウォルドロンの『フリー・アット・ラスト』をリリース後、米国とヨーロッパを起点にジャズファンの間で加速的に評価を得ていった。著名アーティストと多々共演しながらも、ソロとしては実績が少なかったキース・ジャレットやパット・メセニーを米国から招いて、ヨーロッパのスタジオで録音する。グローバル化よりずっと以前の音楽ビジネスの世界で、アイヒャーのアプローチは異例、というよりほとんど異端だったに違いない。アイヒャーは、それでも自分の耳を信じて、次々と作品を世に送り出していった。

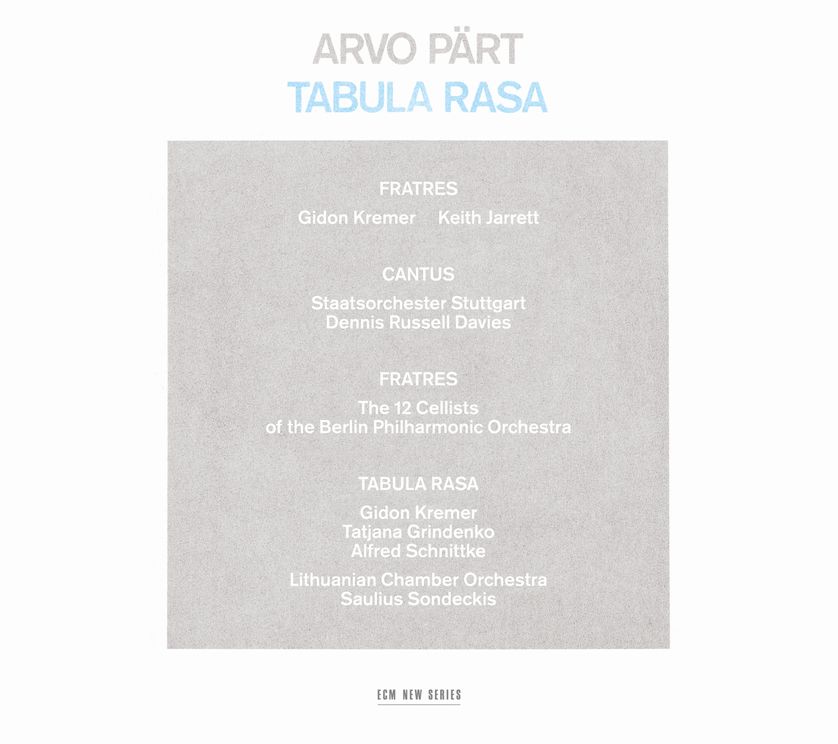

チック・コリア、ゲイリー・バートン、カーラ&ポール・ブレイ、ヤン・ガルバレク、ラルフ・タウナー。多くの才能が、ECMでの活動を軸にジャズ界の大御所へと成長していった。並行してECMの知名度、存在感も高まり、今やヨーロッパのジャズ史はECMの存在を抜きには語れなくなっている。演奏者のオリジナル曲やインプロヴィゼーションが主流のジャズアルバムに加え、1984年には記譜された楽曲も“ECM New Series“という別レーベルで発売を始めた。アルヴォ・ペルトの『タブラ・ラーサ』を皮切りに、クラシック曲、グレゴリオ聖歌、辺境の民族音楽などをリリース、作品の一部にはアンドラーシュ・シフ、ギドン・クレーメルらの一流アーティストも参加している。今日までにECMの名称で累計約1700枚がリリースされ、アイヒャーはそのほとんどにプロデューサーとしてクレジットされている。音楽出版の世界で、ECMの軌跡は他に例を見ない。

透明なサウンドが静寂を想起させる

ECM=エディション・オブ・コンテンポラリー・ミュージック。コンテンポラリー、現代的という言葉には、同時に「明日には古くなってしまう」ニュアンスがあるが、ECMのそれは、「常に現在性をもつ音楽」と解釈するべきだろう。タイムレスな音楽、とも言える。1975年にリリースされたアルバムは、2025年に聴いても古さを感じさせない。本来、トレンドとは無関係に制作されているのだ。音楽、特にポップスは時代性との相関関係を抜きには存在し得ないが、ECMは最初から違うアプローチをとっていた。

ECMの制作コンセプトとは何なのか。アイヒャー自身は当初から、「静寂の次に美しい音」という言葉でそれを語っていた。もちろん、50年以上にわたって様々なアーティストとコレボレートする中では、いろいろな作風が生まれた。メレディス・モンクとエグベルト・ジスモンチの音楽の個性はまったく異なるが、一般的にECMというレーベルから私たちがまず連想するのは、トルド・グスタフセンのピアノやドミニク・ミラーのギターに代表される、澄んだ、静謐な、声高に主張しないサウンドだ。即興と旋律の間を行ったり来たりし、聴き手にぐっと近づいたり、また遠ざかったりしながら、聴かれることを待っている。音の連なりをつくるというより、発した音の響きに導かれて次の音が流れ出る、そんな印象を受ける。大音量とドラマチックな構成でリスナーを酩酊させるのではない。音と静寂の間を読んで感じることを求める音楽。聴く者を酔わせ踊らせるのでなく、内に向かわせ、覚醒させるための音楽だ。

ECMが短期間で世界中のジャズファンを引き付けたのは、制作コンセプトの独自性と並んで、録音クオリティの高さも理由のひとつだろう。私はオーディオについては門外漢だが、オーディオ通の間でECMの音は、「あふれるような透明感」「一音一音の立体感」「独特のエコー効果」といった言葉で語られているようだ。録音は今日、ヨーロッパだけでなく世界中で行われるようになったが、ECMの音質の個性は、特にレーベル創設期に多数のアルバムを録音したオスロのレインボー・スタジオと、ルードヴィヒスブルク(ドイツ)のバウアー・スタジオで確立されたものだ。そして、これらスタジオの機器と音響の素晴らしさもさることながら、アイヒャー自身がECM設立前にベルリンフィルのコントラバス奏者であり、ドイチェ・グラモフォンの制作アシスタントを経験したことも影響しているだろう。アイヒャーの聴覚の鋭さと、彼が初期に好んで起用したヤン=エリック・コングスハウク(故人)、マーティン・ヴィーラントという2人の音響エンジニアたちの手腕が一体となり、アーティストの個性とECMの哲学を一体にするサウンドが実現したのだった。

内に向かうリスナーの意識

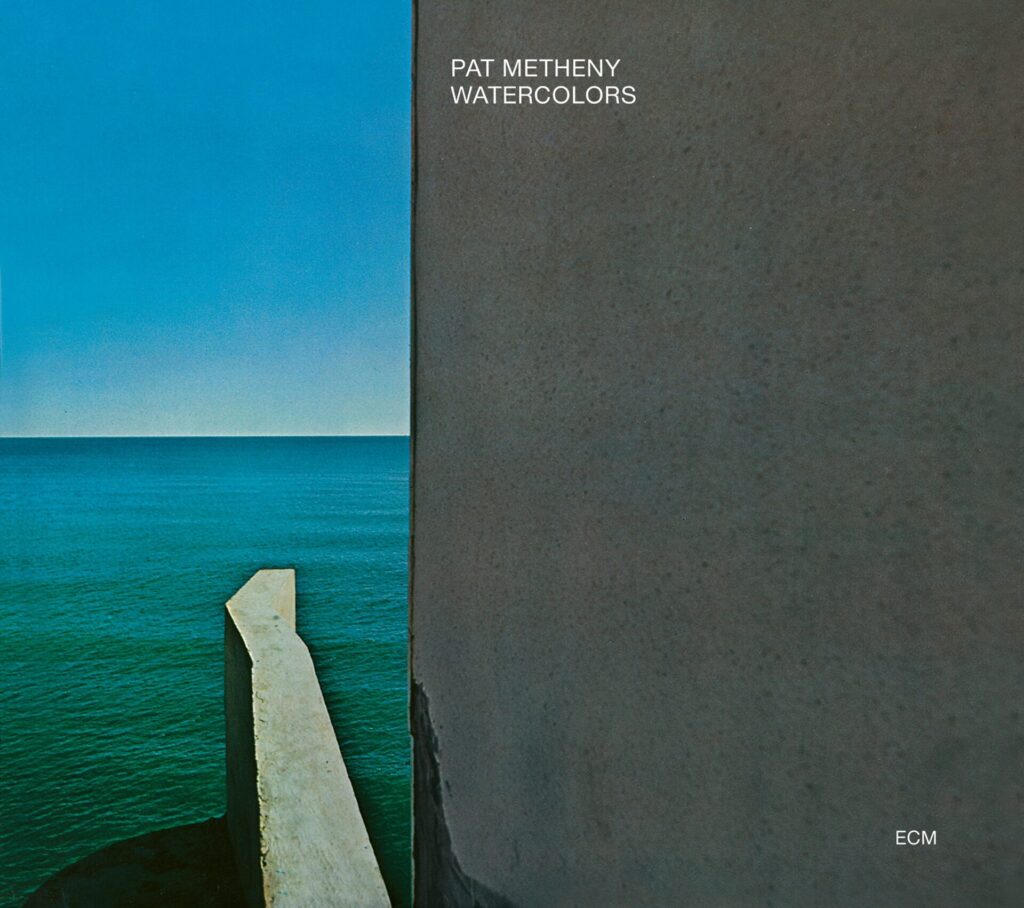

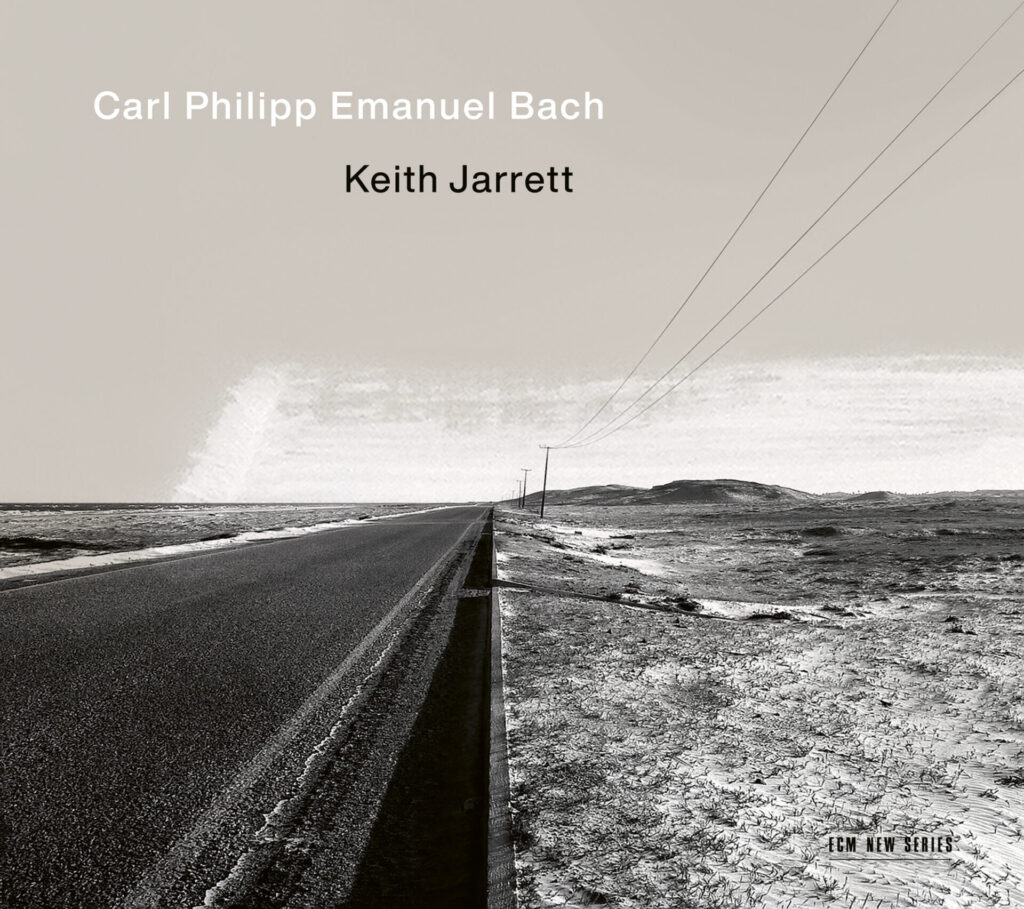

ジャケットデザインに戻ろう。ECMのジャケットは、それぞれのミュージシャンの音楽に視覚性、空間性を与える役割を担っている。パット・メセニーの『ウォーターカラーズ』を聞けば、私の意識はジャケットの左半分に切り開かれた紺碧の海の向こうへと運ばれていく。キース・ジャレットの『カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ』のジャケットを眺めれば、18世紀に書かれたこの楽曲が、送電線の立つ現代のだだっ広い荒野に響いて時を忘れさせる。音楽とジャケットの抽象性が、聴き手の想像力を解き放す。海や森など自然のモチーフを加工したグラフィック作品や、半分ぼやけた夜の街のモノクロ写真や、アーティスト名のアルファベットの連なりだけで構成されるジャケット。ECMの作品は、音楽とビジュアルの相乗効果で、メディアとして完璧なプレゼンスを発揮する。

300年近い時間の隔たりが音楽に溶けていく(2023) ©ECM Records

ECMの音楽は、音に心を添わせているうちに、聴く者を本来の自分に向かわせ、自分が何者であるかを見極め、どこに行きたいのかを考えさせる。「いま」と「ここ」を突き抜け、新しい次元に引き上げてくれる。そんな思いがする。私は手放しでこのレーベルを称賛する者ではない。入り込んでいけないアルバム、相性の合わないアーティスト、耳を覆いたくなる作品もある。それでも、ECMが独自のアプローチで現代音楽史に残した軌跡と、国籍を問わず数限りない人に聴くことの意味を問いかけてきた事実は、語られる価値を十分にもつと思う。