ヴィム・ヴェンダースが80歳になった。1960年代後半に「ニュー・ジャーマン・シネマ」と呼ばれる潮流の中で台頭した監督たち。その中でも、50年の歳月を走り抜け、世界中で映画作家としての高い評価と商業的成功を同時に収めたドイツ人監督は、ほかにいないだろう。この機に、ヴェンダースの映画について、あらためて考えてみた。

旅=リアリティ=真実

ヴィム・ヴェンダースといえば「ロードムービー」の先駆者とされている。つまり、旅をしながら、常にどこかへ移動しながら作品を作っていく、というアプローチなのだが、実際にそれは何を意味しているのだろうか。

ヴェンダース自身は、『ゴールキーパーの不安』(1971)の撮影中に、移動しながら撮影することが、自分にとってどんなに重要かをはっきり認識したという。「旅の中では、まったく自然に、自分の中の思いが動き、語るべきことが流れ、物語が生まれていった」と近著『本質的なもの』(原題 “Wesentliches“) の中で述懐している。また、自分は映画監督である前に、まず旅をする者である、とも語っている。

自分にとって映画づくりの最善の方法を確認したヴェンダースが、自覚的にその手法を用いて撮った最初の作品が『都会のアリス』(1973)だ。脚本なし、時系列で、旅をしながらスタッフと一緒に映画を形にしていった。思いがけずニューヨークからアムステルダムへ、そしてドイツの各都市へと一緒に旅をすることになったフィリップ(リューディガー・フォーグラー)と少女アリス(イェラ・ロットレンダー)は飛行機の中で、車の中で、路上で、お互いを知り合い、体験と思いを共有する関係を築いていく。同じく初期の作品『さすらい』(1976)でも、脚本らしいものがあったのは冒頭部分だけだ。前述のフォーグラーとハンス・ツィシュラーという2人の主演者は、車で東西ドイツの国境地帯を走りながら、それぞれのキャラクターを組み立て、ストーリーをつくっていった。

ドキュメンタリーとフィクションの間で

監督だけでなく、キャストもスタッフも、旅の中で同じ風景に心を動かすうちに、内なる感覚や思いを作品に託すことを許される。登場人物のキャラクターが生成され、言葉やしぐさや行為が生まれていく。そのつながりが1本の映画になる。大きな事件が起こらなくても、起承転結があいまいでも、それはリアルで真実なものとして、観る者の心に響く。『ことの次第』(1982)でも、『リスボン物語』(1995)でも、主人公が誰かを待ったり探したりする設定をよそに、映画の大半はそこに至るまでの過程に費やされる。

現実からゆっくり物語を導き出す、このアプローチは、まず利潤を追求する商業映画の制作方式とは相容れない。ヴェンダースがフランシス・フォード・コッポラに推されて米国で監督した『ハメット』(1982)の制作中、ハリウッドの巨大スタジオによる管理にがんじがらめにされて創作の自由を奪われ、その後何年もトラウマに苦しんだことはよく知られている。

「平山」その人になった役所広司

直近の『Perfect Days』(2023)では、「現実から物語へ」の流れが反転し、ヴェンダースがつくった架空のキャラクター・平山から、ドキュメンタリーのようにリアルな人物像が生まれた。ヴェンダースによれば、平山を演じた役所広司は公衆トイレのクリーニングを実体験して役の準備をし、撮影時には「彼が監督の指示に従うのではなく、我々が彼に従う」(ヴェンダース)ほど、平山という人そのものだったという。多くのシーンが1回の撮影で完了し、16日間という短期間で撮影終了できたのも、このためだろう。役所が本作でカンヌ国際映画祭の主演男優賞を獲得したことを、ヴェンダースは「当然の結果だった」とコメントしている。

フィクションとドキュメンタリーの間には、まだ知られざるテリトリーが存在する、とヴェンダースは考えている。彼が一般作品と並行して、ピナ・バウシュ、セバスチャン・サルガド、アンゼルム・キーファーなどのドキュメンタリー映画を好んで撮り続けていることは、だから不思議ではない。架空の物語も、ドキュメンタリーも、ヴェンダースの中ではリアルだという点で矛盾がないのだろう。

監督である以前に音楽ファン

ドキュメンタリー的なアプローチと並んで、ヴェンダース映画に不可欠な存在が、音楽だ。

映画監督を目指す以前から、ヴェンダースは熱烈な音楽ファンだった。少年時代にはロックンロールやブルースの洗礼を受け、ジュークボックスをこよなく愛し、ウォークマンの登場を待たず、60年代には車の助手席に小型テープデッキを積んで旅をしていた。ヴェンダースは子供時代に画才を発揮し、長い間、画家を志していた。優れた視覚が捉えた窓の外の風景に、お気に入りの音楽が重なっていく。その体験が、後のロードムービー+音楽というフォーマットに継承されることになったのだろう。「音楽は映画の中の、見えない魂だ。映像よりも多くを語ることがある」と話している。

ヴェンダースのフィルモグラフィーの中で、音楽を抜きに語れる作品は皆無に近い。どの作品でも、要所要所に監督のメッセージを秘めたソングが必ず配置されている。『夢の涯てまでも』(1991) には世界中の著名ミュージシャンが協力し、U2はテーマソングを提供した。『リスボン物語」は、マドレデウスというポルトガルのバンドと監督との出合いが作品につながり、「先にサントラが存在していた」(ヴェンダース)。『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ』(1999)では、ヴェンダースが惚れ込んだキューバの老ミュージシャンたちのツアーの様子が、1本の映画になった。

映像と音楽の共生関係

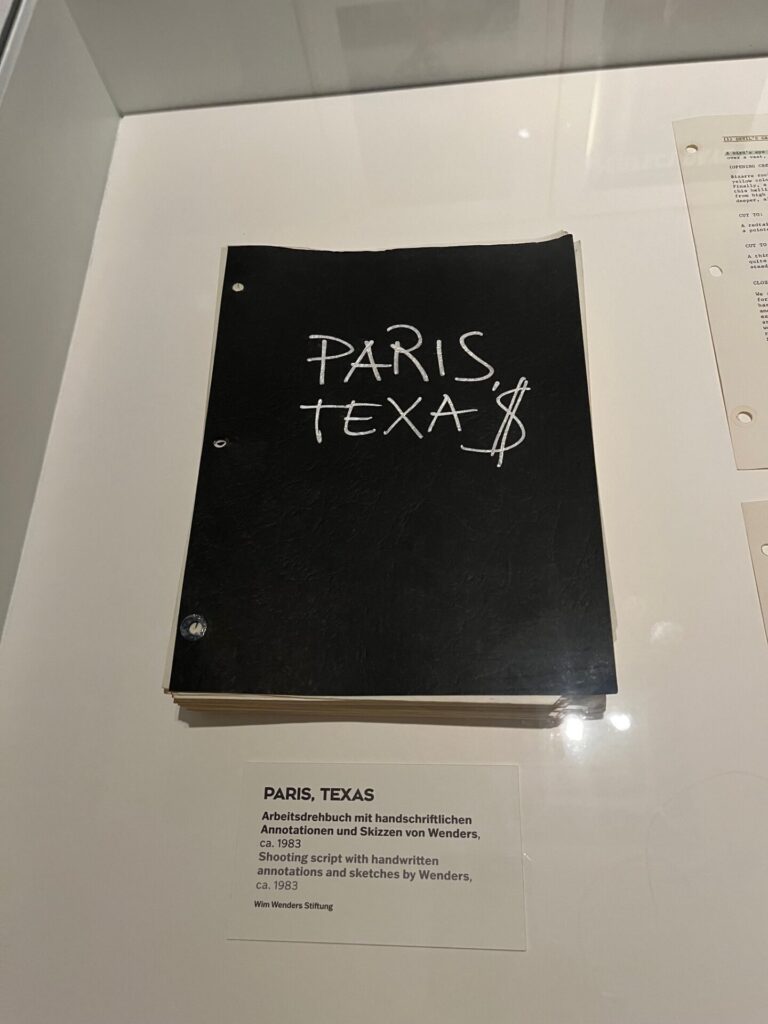

『Perfect Days』でも、平山のクローズアップにニーナ・シモンの歌が重なる終盤シーンが圧倒的なシンクロニシティを生み出しているのだが、映像と音楽の共生関係が観客にも強く伝わった例としては、代表作の『パリ・テキサス』(1984) が挙げられるだろう。

ヴェンダースは、この作品のテーマ音楽の創作を、ギタリストのライ・クーダーに依頼した。撮影終了後、クーダーは編集スタジオにアナログのアンプとマイクを持ち込み、繰り返し映像を見ながら、シーンごとにスコアをつけていった。「それは、ライがギターで映画を撮り直しているような感覚で、背中がぞくぞくした。彼のアンプから映像が新しく生まれてくるような。信じられないシンクロニシティだった」とヴェンダースは表現している。『パリ・テキサス』は、筆者のいちばん好きなヴェンダース作品だが、冒頭のスライドギターを聴くたびに、筆者も監督と思いをひとつにする。

映画と音楽に共通しているのは、時間芸術という概念だ。絵画や彫刻と違って手で形を確認することができず、一瞬一瞬うつろっていくものではありながら、その中にこそ瞬間的に生の輝きを放つ。ヴェンダースは小津安二郎の映画の大ファンだ。それは、小津作品の淡々と流れる平凡な日常の中にこそ、尊いもの、愛すべきものを認めるからではないか。定点ではなく、流れの中に感じられる、人の営み。映画も、音楽も、旅も、人生も、すべては時間の織り成す創作物なのだろう。