世界中で紛争が激しくなっている。パレスチナとイスラエルの間で、今、起こっていることを考える時、今だけを切り取って考えず、過去をみつめ、今までをとらえることの重要さを改めて思い知らされる。ドイツ視座からのユダヤ人について、もう一度見ながら、歴史の中にある私たち自身に思いを馳せたい。

屠殺場跡地に建つユダヤ人追悼施設*注

デュッセルドルフ応用科学大学の新キャンパスは、デーレンドルフ地区の屠殺場跡地に建てられている。この屠殺場は、19世紀末に初めて建築されたが、その後、市の発展とともに、増築拡大されていき、1930年の終わりには、大型家畜のための鉄骨厩舎(きゅうしゃ)が完成した。戦後、戦災に遭った建物は再建され、1990年には民営化もされたが、この会社が2002年に倒産したため、施設全域が放置されていた。 それがようやく2018年、大学のキャンパスとなってよみがえったのである。この一角に、「旧屠殺場追悼施設」が設けられている。それは、この地がナチスドイツの時代、ユダヤ人を強制収容所に送る忌まわしい役割を果たしていたからである。

1941年10月27日、1,003人のユダヤ人の男性、女性、子どもがデュッセルドルフのこの屠殺場厩舎に集められ、ここから彼らはドイツ占領下のポーランドのウッチに移送され、そこのゲットーに収容された。これが最初のユダヤ人強制移住である。以来、この屠殺場は、1942年7月までに、デュッセルドルフ行政区域全体の中央集合場所として 7 回使用された。ここを起点とした移送列車は次々とウッチ、ミンスク、テレージエンシュタットなどのゲットーに向けて運行される。

追放されたユダヤ人全員の正確な数は不明である。デュッセルドルフ行政区全体から約8,000人が集められたが、そのうち約6,000人がデュッセルドルフの屠殺場経由であった。周知のように、ゲットーの生活環境はあらゆる点で極限だった。

働くことができる人間は、ゲットーまたは他の強制収容所で苛酷な労働に従事した。残りの人々は全員餓死するか、他に移住させられたかだが、それはアウシュヴィッツなどの「絶滅収容所」で殺害されたことにほかならない。

強制移住で生き残ったのはわずかに約300人と推定されている。この集合場所が「屠殺場」にあったこと自体、ほとんど家畜同然の扱いを受けていたユダヤ人に対する差別と抑圧のシンボリックな意味だといえよう。

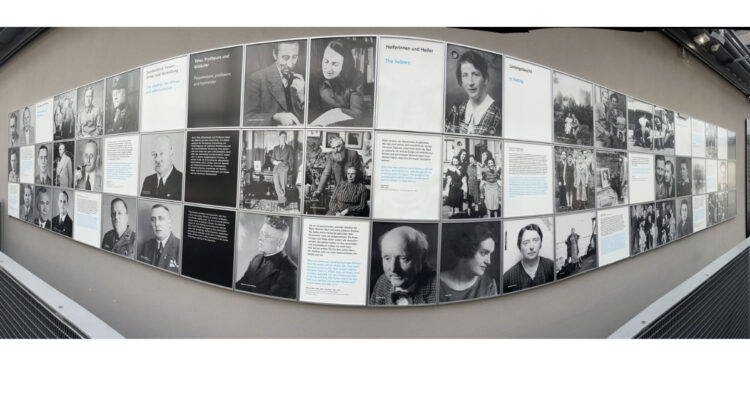

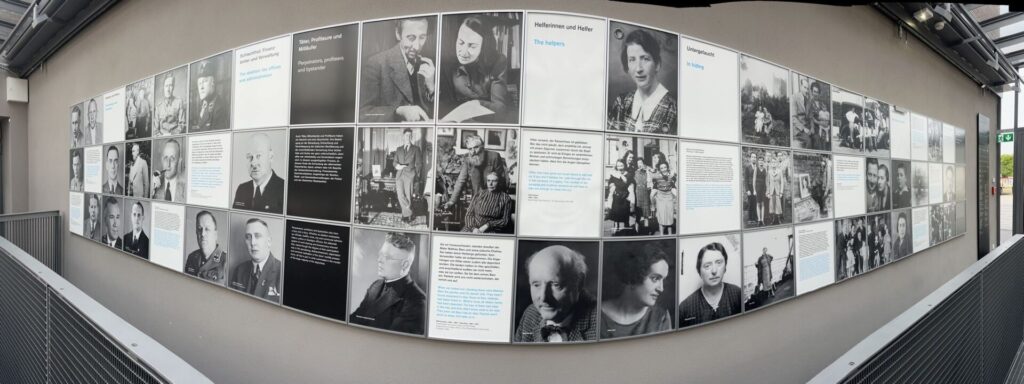

このような負荷を帯びた土地に、大学キャンパスが過去を無視して建設されるわけがない。そこで現在、この「旧屠殺場ユダヤ人追悼施設」には、この歴史を記録し、追悼する展示が行なわれている。ここに集合させられ、各地に強制移住させられたユダヤ人の個人史を丹念に拾い、迫害された人々の名前と顔と、彼らのかつて存在したの生活をできる限り復元しようという試みだ。

特に興味深いのは、ここで自分の人生を破滅させられたユダヤ人被害者だけでなく、このユダヤ人移送を実際担当した加害者側のプロフィールやその背景が、彼らの思想も含めて展示されていることだ。また、うまく逃げおおせた人、ユダヤ人をかくまって助けた人、屠殺場で働いていた人の記述もあり、要するに、複合的視野からこの歴史的事実を人々に見せ、その周縁には、さまざまな市井の人間が関わっていたことを示している。

追悼施設でのワークショップから立ち去ったのは…

この追悼施設では、講演会などの歴史イベントが定期的に開催されており、大学に併設されていることもあって、大学教員や学生たちが積極的に運営に加わっている。筆者は、先日そのプログラムに参加した。

第一回目は、ポーランド人ジャーナリストによる講演。彼は、ポーランドの絶滅収容所ソビボール付近にあったユダヤ人の集団墓地で、周辺住民がいわゆる墓荒らしを行い、死者の持ち物だった貴金属類を見つけ出して略奪していたというスキャンダラスな事実についてのルポルタージュを発表した。参加者は、外国人留学生を含む学生たちが多かったが、彼らに交じって、何人かの高齢者も熱心に聴いていた。講演後は、ドイツ語・ポーランド語の通訳を介して長時間の質疑応答が続けられた。

さて、二回目は「強制移住と逃亡の歴史」というワークショップだった。1933年に24,000人いたデュッセルドルフ行政区のユダヤ人のうち15,000人が、1941年の強制移住が開始されるまでに、さまざまな方法でさまざまな場所へ去ったという。そのうちの何人かの個人的プロフィールを読みながら、強制や逃亡、その決断の根拠を考えるというのがワークショップの趣旨だった。

このイベントは前回と異なり、ひとりひとりの積極的な参加が条件となっているためか、参加者が激減していた。私のほか、あと4人。はじめに、女性講師が各自に簡単な自己紹介をさせた。そして、標題のテーマについて、まずはブレインストーミングとして、各自に、思いつくことを紙に書かせた。

最初に自己紹介を述べた女性は、ここで祖父が強制移住の末、亡くなったという人だった。その次に話すことになった私は、このテーマにはいくつかの角度から想起することがあると言って、満蒙開拓団の引き揚げと、東欧からの戦後のドイツ人被追放者・帰還者について、その共通点を簡単に紹介した。そして、現代の移民や難民の問題、そこで、AfD(「ドイツのための選択肢」という極右政党 歴史修正主義でかつ移民排斥をうたう)の選挙綱領には日本が模範として登場するということを述べ、日本の難民受け入れは昨年が最高数といっても220人だったということも話した。すると、別の参加者の女性が、「それはすばらしい」と笑いながら言った。

その後、全員で追悼施設を見学して、ワークショップ前半が終了した。すると、先ほど私に対してコメントを付けた人が何やら講師に話して帰っていった。後半が始まったとき、講師が私たち残りの参加者に「あの人は、帰りました。彼女はAfDの政治家で、自分の立場は他の人たちとは違うので、これで帰ると言い残して。」と告げた。

ここで、残った参加者は騒然となった。私は初め、彼女の私に対するあの発言は、ドイツ人お得意の皮肉かと思っていたが、あれは本気だったのだ。中でも大きなショックを受けたのは、自分の祖父はここから強制収容所に送られて、そこで殺されたと言っていた女性だった。

私たちはそれから急遽、AfDのような歴史修正主義者が現れたとき、追悼施設ではどのような態度をとるべきかについてかなり長時間話し合うことになった。基本的に、この催し物は一般に公開されているので、主義主張が異なるからといって参加を拒否することはできないという意見が多かったが、かなりのショックを受けたユダヤ人被害者家族の女性は、歴史修正主義者の存在は、実に不愉快で、即刻退場すべきだし、断固退去させる態度は歴史的に見て正当な権利だと思うと述べた。

AfDの自称政治家は、初老のきれいな身づくりの上品な女性だった。参加者の一人が、「私はAfDの人と直接話したのは初めてだ」と言っていたが、それは私も同じだった。だが今や、AfDは、支持政党ランキングで、キリスト教民主連合に次いで第2位となっている(2023年8月3日付ARD世論調査)。それは現政権に対する抗議の表明ということ以上に、ナチス支配の時代を過小評価する極右政党が台頭して、日常の風景の中に存在しているということだろう。

ある家族の事例は、筆者との縁を感じさせた

その突然降ってわいたディスカッションの後、ワークショップ本来の目的に移った。、この追悼施設が収集したユダヤ人たちの個人ファイルを読んで、その人の運命を追いながら、なぜ、そしてまたどのような背景のもとに決断がなされたのか考える作業に入る。

講師からいくつか個人史の事例が示され、参加者はその中から自由に誰かひとりを選ぶことができた。筆者は、デュッセルドルフの強制移送から、ある男性の事例を選んだ。

それは、父親だけがたったひとり上海に逃げ、そのあとアメリカに移住して助かったが、残りの家族は全員強制収容所で殺されたという事例だった。なぜか。それは筆者の個人的な思いがあったからなのだ。

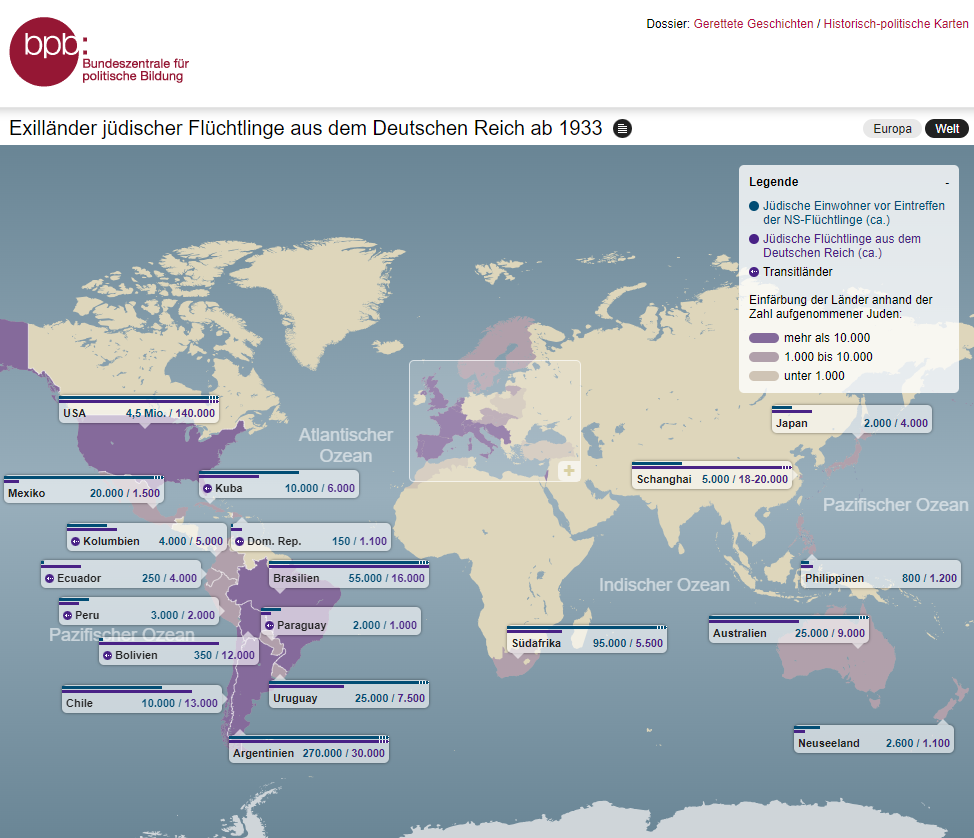

地図を見てほしい。1933年来、ドイツから世界中に逃れたユダヤ人の中には、日本にも2,000~4,000人が来ていた。杉原千畝がリトアニアの日本領事館で、多くのユダヤ人にビザを発給し、そのビザを受けた人々が満州経由で日本に渡ったことは今では有名だ。先日筆者は、私が運営するデュッセルドルフ公文式教室のかつての生徒の祖父が、このようにして日本に着いたユダヤ人救援活動の中心的存在だったことを偶然知った。ユダヤ人の渡日ルートは、一つは満州から敦賀へ、もう一つは上海から横浜へだった。ほとんどのユダヤ人は日本からさらにアメリカへ移住したという。

私が事例に選んだ家族の父親は、もしかしたら上海から横浜経由でアメリカに渡ったのかもしれない。到達した日本で、もしかしたら、公文OBの祖父に助けられたのかもしれない。80年後、何かしらそこにつながりのある私がやってきて、この苛酷な運命に遭った家族の写真を見ているのではと考えると、万感胸に迫るものがあった。

注釈:「屠殺」という語彙は、日本では被差別部落の人々に対する差別用語とみなされ、使用を忌避するようだが、ここでは、ドイツにおけるユダヤ人に対する差別と抑圧についての論考であるため、あえてニュアンスを残すために、この表現を用いた。

<初出:ドイツに暮らす⑬ 『現代の理論』2023年秋号掲載。許可を得て、加筆・修正の上、転載>