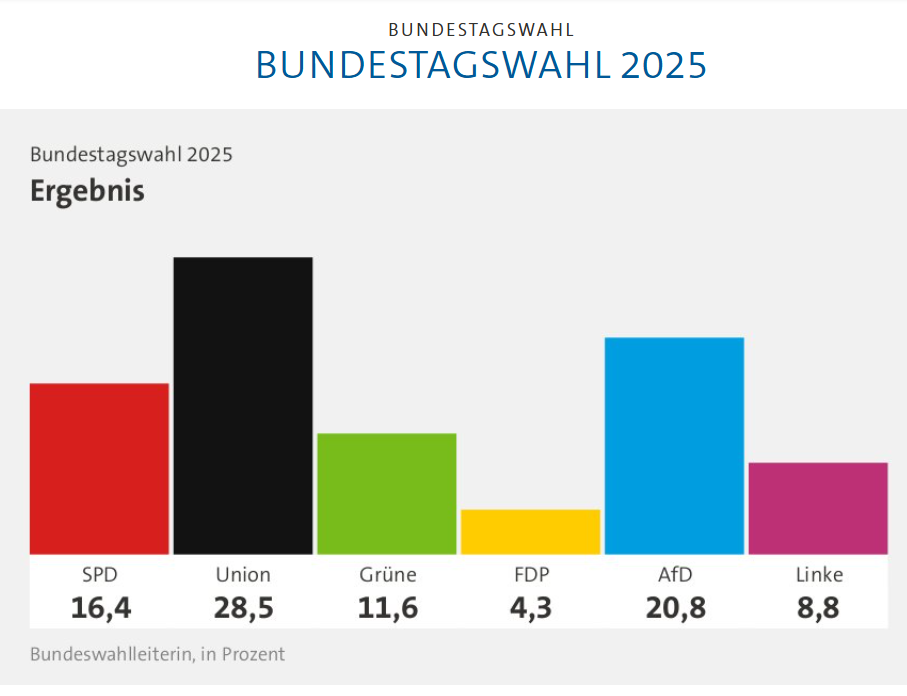

2025年2月に行われたドイツ連邦議会選挙は、投票率82.5%と、日本人の私から見て驚異的な高さだったが、事前に予測されていたとはいえ、その結果にもまた唖然とさせられた。

極右台頭

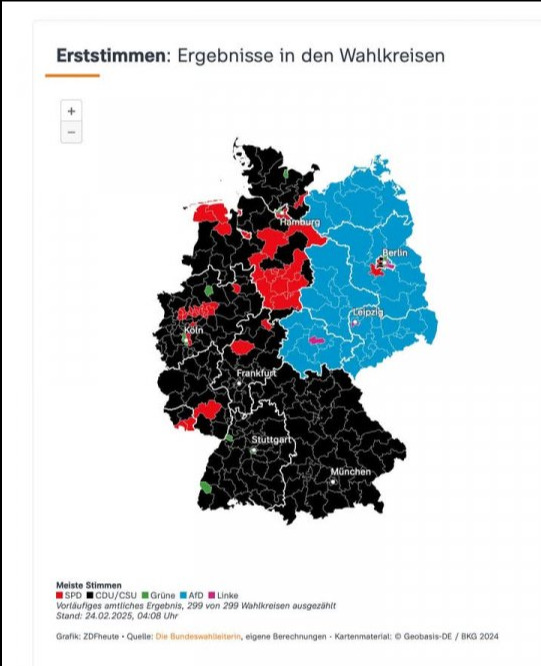

ドイツの選挙制度は、小選挙区制と比例代表制の組み合わせである。まずはこの小選挙区第一党の政党得票分布図を見ていただきたい。全国の合計得票第一党となったCDU(キリスト教民主連合、黒で表示、メルケル前首相の政党)が多くの地域で議席を獲得しているほか、直近のショルツ前首相のSPD(社会民主党、赤で表示)が飛び地のように少し見られる。

しかし、なんといっても目立つのは、東側に圧倒的強さを誇るAfD(ドイツのための選択肢)という極右政党(青で表示)だ。その分布は、旧DDR(ドイツ民主共和国 いわゆる旧東ドイツ)とぴたり重なる。こんなにわかりやすい政治的主張はない。旧東ドイツの人たちは皆、現政権に極右の主張をもってノーを突き付けたのである。

近年世界各地で吹き荒れるこの極右政党の嵐が、あの第二次世界大戦の教訓を国是とする、もっとも極右を警戒しているはずのドイツにまで押し寄せてきたのだ。その理由にも世界共通の背景がある。

まずそれは経済的不満と地域格差である。旧東ドイツは再統一以降、経済成長やインフラ整備が進んだものの、依然として旧西ドイツに比べて失業率や賃金水準が低い。この「取り残され感」や「不平等感」が、既存政党に対する不信を生み、体制批判的なAfDへの支持に繋がっている。

これは、たとえば、アメリカのラストベルトの白人労働者層、イギリスのブレクジット推進派、フランスやイタリアの極右支持者の理由とほとんど変わらない。

第二に、それは、移民・難民政策への反発である。実際には西側の移民人口比率が20%程度であるのに、東側はどこでも10%以下である。しかし、AfDは反移民・反イスラムのスタンスを明確に打ち出しており、西側と違って移民が包摂されていない東部の有権者層の感情を「治安の悪化」や「文化的脅威」と煽って支持を広げた。これも世界的に(日本の今も含め)台頭する極右の常とう手段である。

ところで、第三に、これは世界の他地域と比べて旧東ドイツ特有の現象であるのが、文化的・歴史的要因である。ドイツ統一前のDDRでは、ナチスの過去はすべて西側資本主義の責任に帰された。もちろん、ファシズムには断固反対していくが、それは逆に国家体制の中での思想教育としてのあり方だったので、個人の内省的批判が育たなかった。つまり、旧東ドイツでは、ナチスに対する「歴史的距離感」が西側よりも相対的に薄く、極右的な言説への社会的タブーがやや緩いという傾向がある。このことがAfDのポピュリズム的、ナショナリズム的主張の浸透を容易にしていると言われているのだ。

また、第四にAfDは、旧東ドイツの一部地域で地方議会や市長選ですでに成果を出しており、単なる「反対勢力」ではなく「統治能力のある政党」としての認識が一部で進んでいる。これが有権者の警戒感への緩和につながっている。

そして第五の原因は、今回特に顕著となった SNSと代替メディアの活用である。AfDは特に若者や政治不信層に向けて、SNSで積極的な発信を行っており、従来のメディアとは異なるルートで影響力を拡大した。このあたりの事情も、世界各地の極右が台頭する理由と変わらない。

統一のころ

それにしても、旧東ドイツの今日の様相を、35年前に統一が実現したころ、誰が予測しただろうか。あの日、ベルリンの壁を東側から乗り越えた夜の歓喜、それは本当に信じられない出来事だった。その夜私は公文の教室で残業をしていたのだが、真夜中ドイツ人の友人から電話がかかってきて、「今、大変なことが起きている」と伝えられた。

家に帰ってTVのニュースをこの目で確かめた。それからずっと社会では興奮が続いていたように思う。それが、これから起きるであろうたくさんの問題をひとまず目の前から打ち消した。そして、東側の人々がたくさん西側に押し寄せてきた。私たち家族はその当時、東ドイツを含む東欧に旅行した。どこでも道路などの劣悪な生活インフラ、老朽化したホテル、店で売られている商品の品ぞろえの少なさが目に付いた。西側に移住した人々は、即ドイツの豊かさを享受したに違いない。

一つ印象に残っていることがある。統一後まもなく、新しく公文に入会してきた生徒の母親と面談した時のことだった。何気なくどこに住んでいるかと尋ねた私に、その母親は声をひそめて答えた。「私たちは東から来たばかりなんです。」彼女の一人息子は、能力も高く、母親が一生懸命サポートをしていたこともあって、どんどん伸びた。最近偶然その母親に再会したが、自慢の息子は大学を卒業したあと、金融の仕事に就き、順調にキャリアを積んでいると言って、うれしそうに息子の写真を見せてくれた。こういう一家にとって、ドイツ統一は、夢と希望にあふれた大転換点だったことだろう。だが、私には最初の、周囲の人に聞こえないように声をひそめて東の出身だと告げたあの様子が忘れられない。

DDRの巨人

DDRからドイツ統一に至るプロセスには、さまざまな人間模様がある。私には、長年親しくしていて、一昨年亡くなったドレスデン国立歌劇場管弦楽団(シュターツカペレ・ドレスデン)の首席チェリストだったギュンターという親しい友人がいた。私のイメージでは、彼はDDRの巨人だった。彼はその生涯をかけて、DDRの光と影を体現していた。

ギュンターの生まれは、1942年、ドレスデンの寒村、両親はもっとも下層の労働者階層だったという。ただ、負けず嫌いで鼻っ柱だけは強かった。同じ村の医者の息子が、今度チェロを習うことになった、さすがお医者様のご一家だという村人たちのうわさを聞き、自分もどうしてもその楽器を習いたいと駄々をこねた。そこで、いろいろと近所の人たちが協力してくれて、音楽学校でチェロを弾かせてもらうことになった。「さあ、お前が弾きたかったチェロだよ」と言われ、初めてチェロを見たとき、「え、これがチェロ?!」と実はびっくりしたという笑い話を彼から聞いた。チェロというものがどういう楽器かわからず、サクソフォンのような吹奏楽器だと思っていたとか。

しかし、何か一つ夢中になれることを見つけたらとことんのめりこむギュンター。毎日10時間は練習して、すぐに頭角を現すようになった。1961年に東ドイツから初めてソ連に音楽留学生を送りこむ制度ができ、彼は運よくその最初の留学生に、最年少で選ばれたのだ。当時、レニングラード(現在のペテルブルク)は、どんなに豊かな音楽にあふれていたことか。

そこでは、ヴァイオリンのオイストラフ、チェロではロストロポーヴィッチが自ら音楽を演奏すると同時に、レニングラード音楽院で後進の指導に当たっていた。世界中からその最高峰の音楽を求めて、学生たちが学びに来ていた。ギュンターの指導教官は、ロストロポーヴィッチであり、ショスタコヴィッチとも「個人的な」知り合いとなった。留学後、ドイツに戻ってきてからは、シュターツカペレで、首席チェリストとなり、カラヤンやベーム、小澤征爾をはじめ、世界の指揮者たちと共演し、数々の名演奏を残した。

彼がよく私に言っていたことがある。「ドレスデンのオペラでも、コンサートでも、来ているのは、普通の労働者。みんなが音楽を楽しんでいたんだ。チケットは誰でも買えたしね。でも、壁が落ちたあと、コンサートは着飾っていく金持ちだけのものになってしまった。」音楽とは、すべての階層の心に響くものであるべきで、どんな人でもそれにアクセス可能でなければならない。

彼に言わせれば、統一されたあと、シュターツカペレの音楽はこれといって特色のない、ただの優秀なオーケストラに変わったのだという。ギュンターのDDRに対する信条は、彼の生まれと育ちと固く結びついている。どんなに貧しくても、才能があれば、国家がそれを伸ばし、そしてそれを社会に還元させるのだという。それこそが左翼の思想であり、「おれは左翼だ」と言ってはばからなかった。

だが、それゆえにギュンターはシュターツカペレを辞めざるを得なくなる。このオーケストラは世界中に演奏旅行に出かけていた。そして、その旅行先で突然姿を消し、亡命する同僚が後を絶たなかった。そこでギュンターは、そういう同僚の動向などを事前に探り、当局に報告する義務を課された。

統一後、Stasi(秘密警察)の過去の書類が明るみに出たとき、旧東ドイツの人々は自分に関する詳細な調査記録を見て、そこで初めて自分の私生活などが身近な人々にスパイされていたことを知る。それを行っていたギュンターは、オーケストラを辞めざるを得なかった。

彼は音楽界から退いた後、以前から興味をもっていた日本の浮世絵の研究に乗り出し、1日10時間チェロの練習をしていた時のように、その専門分野の学問に没頭した。そして幸いなことに、ここでも一流の専門家となったのである。

DDRの光と影

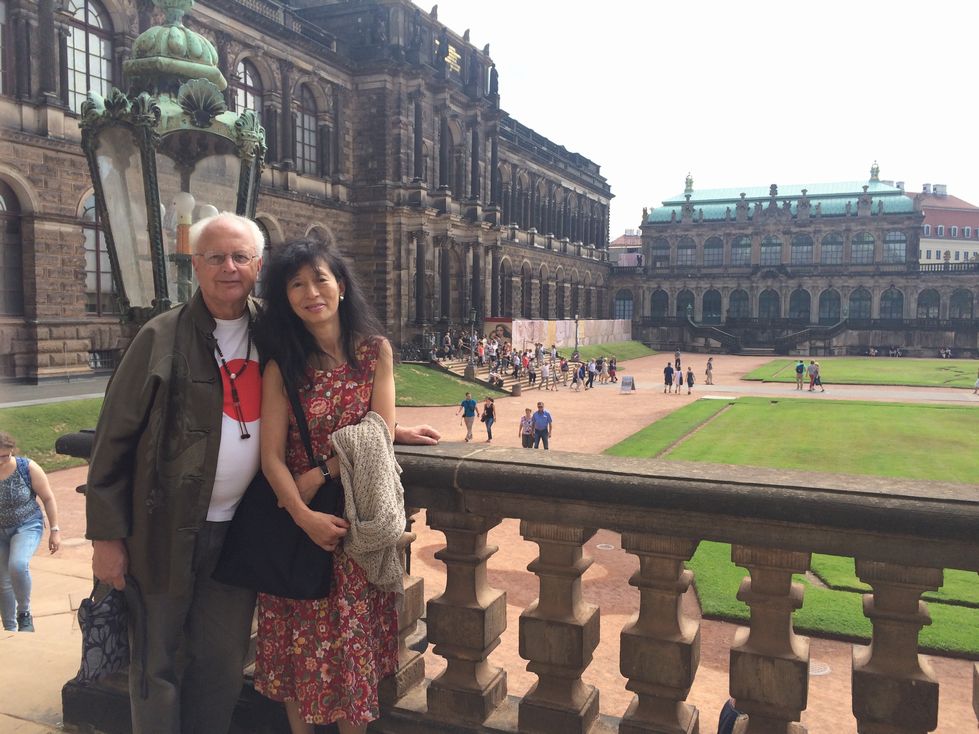

ギュンターの家に遊びに行くと、彼はドレスデン周辺にある歴史・文化遺産をたくさん案内してくれたし、美術館にもよく行った。たしかに今は人口も多く、ドイツ経済の一大中心地であるが、文化的にはあまり厚みのないデュッセルドルフという都市から行くと、そこで見る、封建領主の贅を極めたさまざまな芸術や建造物が光り輝いて見えた。

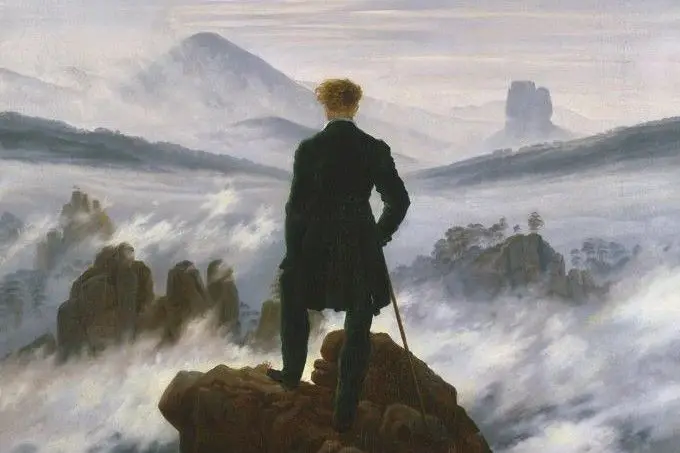

ある日、ギュンターは、ドレスデン郊外の森を案内してくれた。そこは、あのドイツロマン派を代表する画家であるカスパー・ダーヴィト・フリードリヒの有名な作品「雲上の旅人」のモデルとされた場所だという。その旅人が立つ岩がそのまま残っているのだった。それにも驚いたが、ギュンターがさらに私に見せてくれたものにもびっくりした。

その近くに、砂岩がむき出しになっている切通しの崖がある。そこからさらさらと手にこぼれる砂を取って、ギュンターは私に言った。「DDRの時代、まったく手に入らなかった洗剤の代わりに、みんながここにこれを取りに来て、これで洗濯物を洗ったものなんだよ。」

つまり、これこそDDRが国家として、経済的には破綻していた証拠なのだという。その一方で旧東ドイツに残る偉大な歴史遺産。この二つを引きずったまま、ドイツは統一されたのだ。

以前、東ドイツ地域にあるSalzwedelという町を訪ねたことがある。ここは、ドイツの銘菓バウムクーヘン発祥の地だ。町のはずれにある郷土史博物館を訪ねた。もともとは司教館だった建物で、先史時代の展示から始まるが、中世以降の展示が主体となっている。興味深いのは、この郷土史博物館の中に、DDRについての展示がわずか一室しかなかったことだ。時代の長さを思えば、そのようなものかもしれない。

ただ、戦前に開館したというこの博物館は、第二次世界大戦ののちも無傷で残り、統一前まではDDRのプロパガンダであふれていたろうことを考慮すると、この郷土史博物館にとって今はDDRの時代をできるだけ小さく見せたいという願望があるように思えた。偉大なドイツ文化の担い手であった東の、それにそぐわないDDRという短い期間を。

「国家はウソをつくものだ」

DDRを生きた人々には、ひと昔前、社会主義が旗印を掲げていた時代、自分たちのドイツ文化の継承者としてのアイデンティティを否定せざるを得なかった傷跡、歴史の非連続性に対するルサンチマンもあるに違いない。だが、それも再び逆転する日が来る。

ドイツでは、コロナ禍のころ、各地でしばしば反ワクチン、反コロナ政策のデモが行われたが、その運動の中心になっていたのは、東側だった。Querdenker(「斜めに考える人」風変わりな思考者という自称)というグループが、政府によるコロナ政策は自由に対する不当な制限だと主張し、反グローバリズムを掲げ、陰謀論にも多くがのめりこんでいた。

実は最近まで筆者は、AfDがこの動きを極右の原動力として見事に利用していたと思っていたが、なぜこの反ワクチン派が東側に多いかはあまり考えたことなかった。だが、最近、デュッセルドルフに住んでいる旧DDR出身の友人から聞いた話が、それに明快な理由を与えてくれた。彼女いわく、「コロナ禍のとき、私はここで周りの人たちと大きな違いを感じていた。西側では、政府の勧めにしたがって、ワクチンをみんな大人しく打っていた。でも、私にはそれができなかったの。コロナについて流される政府、厚生大臣の情報、さまざまな政策についていけなかった。しまいには、一切ニュースやメディアも見なくなった。分かる、Mariko?それはね、私には『国家はうそをつくものだ』という原体験があるからなの。それがDDRで育った人間にはしみついている」

歴史の非連続性、そして統一後のさらなる大逆転、そこから来る国家に対する徹底的な懐疑。戦争の記憶の東西格差や極右の台頭、さまざまな問題を抱えた旧東ドイツ地域ではあるが、ひるがえってみればこの逆転の体験や権力への不信感はなかなかに大きな強みとなるのではないか。

日本には、「昭和ひとケタ」と言われる世代がある。幼少期徹底的な皇国臣民教育を受け、それが1945年の敗戦を境に、突然、民主主義への価値観の転換を強いられた人々である。この世代は、歴史の舞台から姿を消して、もはやそのような言葉を耳にすることもほとんどなくなったけれど、いわゆる「昭和ひとケタ」世代の原体験とDDR時代を生きた旧東ドイツの人々のアイデンティティは、どこか似通うものがあるように思える。これを比較研究するのも興味深い歴史のテーマかもしれない。

<初出:「ドイツに暮らす⑳」、『言論空間』、現代の理論・社会フォーラム、2025年夏号。許可を得て、加筆修正の後、転載。>