2024年初め、日本では介護報酬の改訂で訪問介護の報酬が引き下げられることになり、現在、その反対運動が広がっている。ドイツでのどうなっているのだろう。自分はどこでいかに老後を送るのかと思いを馳せることが多くなった、今回は友人アンケの経験談をきっかけに、ドイツにおける介護事情を調べてみた。

疲弊するアンケ

友人のアンケは、長い間デュッセルドルフを拠点に企業研修の仕事をしていた。その彼女が、まもなく年金生活が始まるという頃、ついにデュッセルドルフを引き払って、少女時代を過ごした町ヴァールブルクに戻った。一人暮らしの母の面倒を見るために。

当初彼女は、かなり楽観的だった。彼女の父の亡くなる前、数か月の介護をみごとに担ってくれた女性マリオンが近くに住んでいて、その彼女に母親のケアも手伝ってもらえたからだ。

コロナ禍でビジネスはオンラインに切り替わり、仕事量を減らしたこともあって、アンケはその田舎の小都市で仕事を続けた。泊りがけの研修がある場合、マリオンに後を託して、数日家をあけることもできた。その生活に突然破綻が来た。頼みの綱のマリオンにガンが見つかり、もはや介護を頼むことができなくなったのである。

同じころ、不幸は重なるもので、アンケの母親の視力がどんどん下がり、ほとんど見えなくなった。視力障碍者の日常のすべての介護をアンケが担うこととなったのだ。仕事からも完全に引退し、彼女の人生は介護一色になった。

先日、旅行に出た際に、アンケの住むヴァールブルクが帰路の途中にあることを発見し、立ち寄ってみた。しばらくぶりに、「普通の友だち」と「普通の会話」ができたことに、アンケは大いに喜んでくれた。

突然押しかけたにもかかわらず、いかにもドイツの家らしく、掃除が行き届き整理整頓されていた。一階に母親、二階に彼女自身の住まいがあり、昼間ずっと下にいて、夜、母親が寝静まったころ上に引き揚げるのだが、今では夜も階下にいる場合が多いのだと言っていた。

介護保険を使っても、日常のニーズを満たすにはとても足りない。アンケは通常の家事や庭の手入れも含めて、毎日疲弊しており、7年経った今、もはや限界だと私に訴える。それで、自分自身の健康保険に対し、3週間の保養を取る申請を出したのだという(ドイツでは、さまざまな理由で「保養」という転地療養が認められている)。その申請が認められれば、母親を介護施設に預けることができるからだ。

7割が在宅介護のドイツ

そもそもなぜ自分でその介護を担う決意をしたのかとアンケに尋ねてみた。要介護最重度の母親には、最初から施設でという選択肢もあったはずである。それに対して、アンケは明確に答えた。

「私は、うちの両親が一生かかって貯めたお金を、彼らに使わせたくなかったのよ。彼らの尊厳を私は守りたかった」と。

アンケは一人娘。とりわけ親とのきずなが強いのかもしれない。

そう思って、さらに尋ねると、「違うのよ、マリコ。ドイツでは70%の要介護者は自宅でケアを受けているの。その数は300万人」。その理由は、老人介護施設が不足し、入居費用も高騰しているからだという。そして、介護の担い手は、たいてい家庭の女性たちだ。

公益財団法人「生命保険文化センター」が2021年12月に発表した調査結果によれば、日本では在宅介護56.8%、施設介護が41.7%とあるから、ドイツでは在宅介護の割合が日本よりもかなり多いと言える。そのへんの事情や、介護をめぐるさまざまな問題を日本人介護士のマリさんに聞いた。彼女はデュッセルドルフ近郊にあるキリスト教会系の介護施設で働いている。

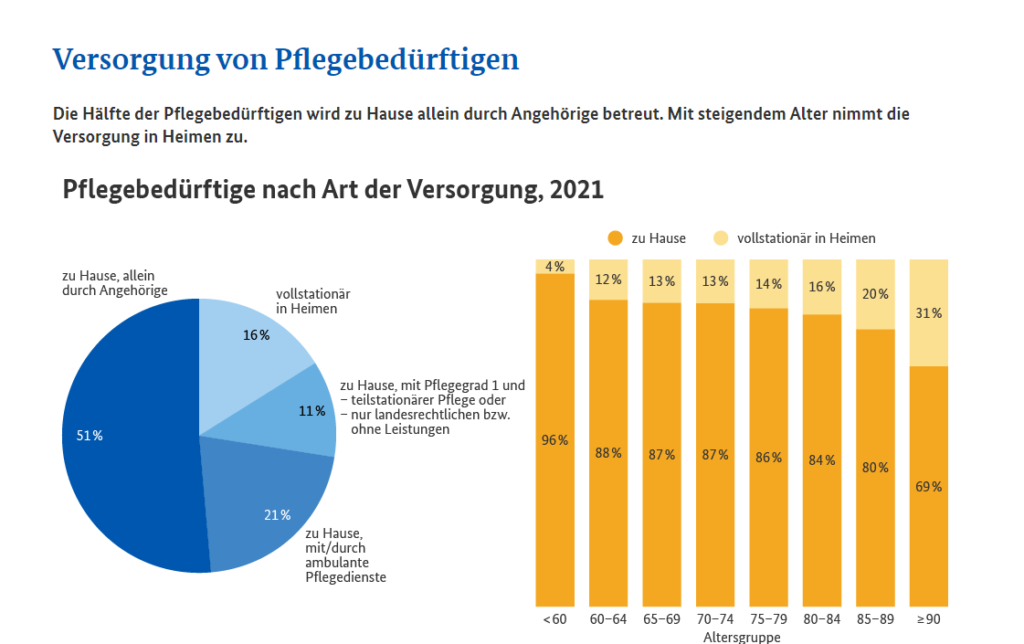

ドイツにおける要介護者のうち、家族のみで在宅介護51%、自宅で介護補助を受けながら21%、合わせて70%が自宅で介護されている。 出典:Demografie Potal Bund-Lander

介護する家族に給付金

まずは施設が圧倒的に不足しており、それを家族の手で行うことが主流だという。アンケは極端な例としても、長時間労働が慣行となっている日本とは違い、なんとか家族が介護の時間を捻出できるのだという。

ところで、家族による介護には「給付金」が出る。自分の労働時間が減少すれば、目先の収入も減るし、将来の年金も減るので、その埋め合わせとして家族による介護に給付金という名目のケア報酬が支給されるのは、一つのモチベーションにもなるという。ただし、その額は大きくない(最重度で家族給付月901ユーロ、約14万円)。

これは、友人で社会学者の上野千鶴子さんから聞いた話だが、日本に介護保険を導入するとき、イギリスとドイツの例を参照したのだという。日本でも自宅介護に給付金を出すことにすると、きっと家庭で女性がその担い手となり、介護に縛り付けられるだろうという予測から、日本の介護保険にはこの制度を採り入れなかったそうだ。しかし、介護施設が極端に足りないドイツでは、介護への給付金が割合ポジティヴに捉えられているとマリさんは言っていた。

ところで、日本とドイツのもっとも大きな違いは、ドイツには「ケアマネ」という存在がないことである。自宅介護となって要介護度が高い場合は、訪問支援が受けられるが、それはすべて被介護者の家族が申請しなければならない。それが非常に難しいうえ、オーガナイズが苦手なドイツにあって、さまざまな実務上の障壁がある。

アンケもこぼしていたように、交通にかかる時間、ちょっとした会話など、すべて介護時間から差し引かれるから、ごくわずかな時間しか実質的な介護時間として計上することができない。施設の介護職員マリさんも、ケアマネの存在のあるなしは、介護の質に大きく影響すると認めていた。私には、日本で親を看取った経験のある友人が数人いるが、彼らも口をそろえて、日本の介護事情、とくにケアマネという制度のすばらしさをほめていた。

人権教育が重視される研修

ケアに当たる人々の資質や技術はどうだろうか。マリさんは、2014年にドイツの仕組みに従って3年かけて介護士の資格を取得したそうだ。その資格教育についての話が大変興味深かった。

まず叩き込まれるのは、憲法の擁護であり、人権の尊重なのだという。ドイツ憲法第一条で「人間の尊厳の不可侵」がうたわれる通り、かなりの時間をかけて、これを学習する。そのうえで大切になってくるのは、包摂の概念だという。高齢者の社会参加はもちろん重要だし、被介護者には移民も多い。そこでその文化的背景への理解と配慮が何よりも求められるということを、学生たちは認識しなければならない。

このような研修内容を聞くと、私がかつてドイツの大学で教育学を学んだ内容と酷似していることに気付かされる。憲法が社会の基盤であり、法治国家であるドイツが日常の場面でその内容をたえず参照しながら実際の行動をとるよう規定していることの一つの例でもあろう。

では、介護士という職業に就くのは、どのような人たちか。これについても、マリさんから興味深い話を聞いた。ドイツで介護保険制度が成立したのは1995年。社会保険制度の一部として位置づけられ、労働者と雇用主が負担する保険料によって賄われるものとなった。ベルリンの壁が崩壊し、1990年にドイツ統一がなされて間もないころである。その時代は、大勢の人々がロシアを中心とする旧東欧地域から帰還ないし移住してきた。そして、彼らの多くが、この介護という新しい職場に仕事を得たのである。

たとえば、18世紀末ドイツからロシア帝国に移民したヴォルガ・ドイツ人とよばれる一群の人々は、ドイツ語も話し、かの地でドイツの文化様式を保持し続けていた。そのため、介護現場では、貴重な人材だったという。なにしろ今ではドイツの社会からすっかり姿を消した「清潔・整理整頓・時間厳守」などのいわゆるプロイセン的美徳を身につけていて、仕事をするにも理想的な仲間だったのだから。

こうして介護職についていた人々が高齢化して介護現場から引退し、代わって、若い人々がこの職種へ参入してきた。世代差も手伝って、なかなか研修も難しく、質の低下も懸念されているのだそうだ。マリさんが経験した介護士の研修コースでは、26人いた学生の年齢層も背景も多様だったそうだが、結局最終試験に合格したのはそのうち14人だったとか。

一方、コロナ禍で、社会に失業者が急増したが、エッセンシャルワーカーのニーズが高まって、逆にこの職種を希望する人々が増加したという実情もあるらしい。介護士の平均年収は、3万~4万ユーロ(約450万~600万円)でドイツ人の平均程度かややそれを下回るくらい。それなりに満足の行く額だが、介護士や保育士の賃上げストはかなり頻繁に行われている。

<初出:ドイツに暮らす⑭ 『現代の理論』2023年冬号掲載。許可を得て、加筆・修正の上、転載>