ドイツに来て今年で37年になる。思えば長い年月だ。なによりも一番驚かされるのは、この間にドイツという国が劇的に変わったことである。それは社会や政治ばかりではない。ドイツ人の食生活、食文化も大きく変化したのである。筆者はこれまで多くのところで、主に前者について取り上げてきたが、前者の変化があったからこそ、後者の今があると言えるだろう。そもそも、社会の中で生きる人間は食べずには存在しえないのだから、これは当然といえばそれまでだ。

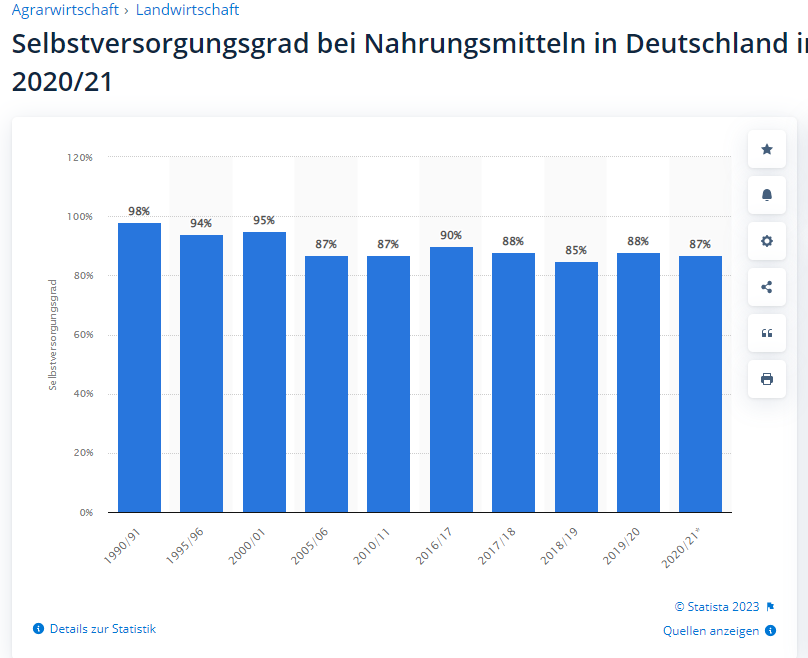

ところで、ドイツの食料自給率は85%以上であり、EU域内自給率も高いところから、今回のようなウクライナ戦争の影響によって自国の食料安全保障が脅かされるというようなことはない。日本の食料自給率が38%と低いのとは対照的である。

ドイツでは、第一次世界大戦下の「カブラの冬」と呼ばれる飢餓状態、また第二次世界大戦後の日本似たような食料欠乏状態の後、1960年代から穀物生産量は飛躍的に伸びて、安定した自給率を維持できるようになった。

これは1980年代に日本からドイツに来た私には興味深いことだが、第二次世界大戦後の食糧難時代の記憶が、年寄世代にはまだ残っていた。私は日本の母から、農家に買い出しに行って、着物やお雛様をすべて、米と替えたという話を何度となく聞かされていたが、こちらでもそっくりな話を夫の年とった叔母から聞いた。カーテンやテーブルクロスを持って農家に買い出しに行って、ジャガイモと交換してきたというのだ。私の母も夫の叔母も、それがどんなに悔しく悲しいことだったかと、力をこめて語るところもまったく同じだった。

思うに1980年代はまだ、日本でもドイツでも、その「何も食べられなかった世代」の「思う存分食べることができるようになった喜び」が、社会に残っていたに違いない。ドイツ料理のレストランに入るとどこでも、出てくる料理の量が驚くほど膨大だった。皿からはみ出しそうな、わらじのようなトンカツ、その横にはこれでもか、これでもかと富士山のように盛ったフライドポテト。付け合わせの野菜もバターやラードでべったり炒めてある。これ一食で、一日のカロリーを軽く超えそうな勢いだ。全部が塩辛い。地ビールを何杯も飲みながら、歓談しながら食べる。

そのころ、隣人の誕生日に招かれて行ったことがあったが、それもまた強烈だった。テーブルの上に所狭しと、さまざまなケーキが並んでいる。リンゴのケーキ、クリームをたっぷりかけたスポンジケーキ、チョコレートケーキ、フルーツを並べたトルテ。ケーキには生クリームをたっぷりかけて食べる。日本人の私など、一切れ食べれば、もうおなかいっぱいになるケーキを、招かれた人たちは、次から次へと平らげていく。もちろんコーヒーを飲みながら。気を遣って、私もお代わりをしたが、その後、もう甘いものは二度と食べたくないと思ったものだ。そもそも夫の話によれば、こどもの頃、甘いお菓子を食べられたのは、クリスマスとイースターと誕生日と、1年に3回だけだったという。昔は、このようなケーキの並ぶ誕生日の前の日はほとんど食事もせずに、招かれた人は翌日のケーキ攻勢を楽しみにしていたのだという。

これは私と年代が同じくらいの友人から聞いた話だが、ワインの行商人が各家庭にやってきて、試飲させる習慣が戦後しばらく続いたそうだ。一番人気は、白の甘口で、それは、そのような甘いものが珍しかった時代の反動だったとか。またある日、招かれて行った農家の昼ご飯に、パンが出たとき、その家の老主婦が私に「パンにバターを塗りなさい。」と勧めてくれた。私は、全体を見て相当なカロリーオーバーだと躊躇していたら、彼女が「でも、それじゃあ、パンがカサカサで美味しくないでしょ。」と言うのだ。そして、彼女は、自分でもパンの上にバターを分厚く塗って食べていた。私はこのとき、初めてパンにバターを塗るという食べ方の意味を悟った。これまた食糧難の経験をもつ彼女には、当時とても許されることではなかった反動からかもしれない。

いずれにせよ、私がドイツに来た1980年代には、これらがドイツの食事の標準だった。高カロリー、高脂質。レストランに行くのは、もちろん特別な機会ではあったけれど、エレガントな外食とは程遠い、質より量という食事が主流だった。

「愛は胃に通じる」

これは、今でもときどき目にするドイツのことわざである。愛をこめて料理をすると、その愛が夫や家族に伝わる、という意味だ。主婦の美徳を表している。うがった見方をすれば、料理が上手な女はよい男を見つけることができるという意味にもとれる。ネットで検索するとおそらく1950年代から60年代にかけて現れてきた言い方だという。

今や75%の女性が職業に就いており、専業主婦は少数派だが、当時はドイツでも夫は外で働き、妻は家事をするという役割分担が社会の大勢を占めていた。ドイツの家庭の主婦の役割は3Kと言われた時代、3K、すなわち、Kinder(こども)、Küche(台所)、Kirche(教会)である。今ではこの習慣も失われつつあるが、ドイツでは、お皿の上ではジャガイモをナイフで切ってはいけないというならわしがある。それは、その家の主婦の料理の腕がまずくて、ジャガイモのゆで方が硬いということを意味するからである。

そもそも、昔は一日のメインの食事は昼間だった。こどもたちの学校はたいてい昼で終わり、家に帰ってくる。職住接近の父親も昼には家に帰ってきて、一緒に食卓を囲む。朝はパンで軽く済ませる家も、昼間は火を通す温かい食事を摂り、夜は軽くまたパンにチーズかハムを挟んでそれで終わりというのが、そのころの食習慣だった。石炭ストーブでことこと煮込む豆とジャガイモのスープも、家庭料理の定番だった。

しかし、だんだん父親が家から遠く離れた職場に通うようになってきた。学校も、カリキュラムが多岐にわたり、授業時間が増えるとともに、共働きの家庭のために学校滞在時間を延長するようになった。

結果として、主たる食事が夕食ということになる。食卓に並ぶものにも変化が出てきた。朝は、パンとチーズ・ハムの代わりに、コーンフレークスやミューズリなども並ぶ。家で作る食事に、パスタ類が増えた。知り合いの保育士の話によれば、預かっているこどもたちは、もはや通常のドイツの食事(肉とジャガイモ、付け合わせの野菜というような)、特に野菜をいやがって、トマトソース味のパスタばかり食べているのだそうだ。

また、インスタント食品や冷凍食品も増えたし、食事の後片付けは、たいていどの家でも食洗機を使っている。そして、コロナ禍で爆発的に増えたのが、食材をオンラインで注文し、家に届けてくれるスーパー。これだけそろえば、主婦に限らず、夫でもこどもでも、家族の食事が作れるだろう。ドイツの主婦はもはや「愛は胃に通じる」ということわざを必要としない程度に食事の支度から解放されたと言えるかもしれない。

EUと移民が変えるドイツの食事

ところで、ドイツの食事に大きな影響を及ぼしたのは、65年のEC統合、93年のEU成立であった。EU域内の貿易が盛んになって、スーパーに多様な商品が並ぶようになった。それ以前にドイツのスーパーに置いてあった野菜は、せいぜいニンジン、玉ネギ、ジャガイモ、キャベツ(日本のやわらかいキャベツとは大違いで火を通さないと食べられない)、サラダ菜、キュウリ、トマト程度、果物と言えば、リンゴ、ナシ、ブドウくらいだった。ちなみに、ドイツでも日本のようにある時期まではバナナが高級品だったそうだ。

それが、EU統合後は、EUとそれ以外の地域との自由貿易協定がどんどん成立して、南方から大量の野菜や果物が入ってきて、キウイやアボカド、ルッコラなども並ぶようになった。これらを利用した地中海風の料理も、ドイツ人がバカンスでそれらの国に出かけるのとあいまって、増えてきた。近頃はモヤシや白菜などアジア野菜もスーパーの定番となった。

一番目立つのは、移民が増えると同時に、彼らの持ってきた食文化が、ドイツに定着したことである。中華レストランは大昔からあったが、出稼ぎ労働者としてもっとも早くドイツにやってきたイタリア人からピザやパスタが、その次に、ギリシャ人からツァツィキというヨーグルトとキュウリの一品やフェタというヤギのチーズがもたらされた。比較的遅く広まったのはトルコ料理で、ドネルケバブが、また中東からは、フムスやファラフェルが、ドイツの食事に加わった。そもそもオリーブオイルは、いまやドイツの家庭になくてはならぬものとなった。

街角にはこれらのレストランが増えているが、その大部分は、軽食スタンドのような手軽なものである。もちろん、ファーストフードの広がりは世界的な傾向であり、ドイツも例外ではない。逆に、純粋ドイツレストランは、労働がきついという理由で慢性の人手不足となり、どんどん姿を消した。

今や外食産業は、その多くが外国起源のものである。ただしこれは、移民たちの格好の職場でもあるのだ。何しろ、ドイツに暮らす移民の背景を持つ人間(たとえば、親のどちらかが移住してきた、など)は2019年の統計で2120万人、全人口のおよそ26%を占める。彼らの食文化、つまり社会の多文化化がドイツの食生活に影響を及ぼすというのは、当然の成り行きである。

さてここに今、ホットに参入してきたものがある。それがSUSHIだ。どんなスーパーも今やスシを置いていて、大きな町には必ずSUSHIレストランがある。といっても、その経営者は、日本人でなく、韓国・中国・ベトナム人であることも多い。大きな町では、さらに日本食への関心が、ラーメンやどんぶり物に向かうことも多い。

環境保護とヴェジタリアン

なぜSUSHIや和食が今、改めてブームとなっているのか。それは人々の健康志向であると同時に、環境保護の意識とも関係している。大量の飼料を使い、環境を破壊し、動物を虐待する肉食を避け、ヴェジタリアン、それも厳格なヴィーガンが、ドイツはここ数年で驚くほど増えてきた。

スシは、魚を使わない野菜だけのSUSHIもあるし、豆腐は大人気、あらゆる肉製品の代替品としての大豆肉を使った商品がスーパーで多種類販売されている。もちろん、レストランには、ヴェジタリアンメニューが必ずある。有機農法で作られた野菜や乳製品も多く、製品に明記されている。このように、肉食文化の最たる担い手だったドイツ人が今やファナティックなまでに植物食に確信的にのめりこむ様子は、68年の学生運動が社会を変えてきた歴史を彷彿とさせる。あのときも、リベラルなインテリ層が自分の親世代を戦争に加担したとして批判し、自分たちは断固として違う生き方をしようと、反権威を標榜し、社会に批判的な立場を貫いたことが共感を呼び、最終的にはこの新しい波が社会全体に広がった。

この環境意識とまた連動していると思われるノンアルコールの文化も相当な広がりを見せている。技術革新でビールやワインのノンアルコール飲料が、けっこう本物に近いものになったこととも関係しているだろう。今や、どのレストランでも普通のビールやワインと並んでノンアルコール製品が置いてある。アルコールの消費量、ついでにタバコの消費量も落ちた。国民全体が健やかさを志向している印象を受ける。とにかく、かつて脅威の大盛で出されていたレストランの食事の量が半分くらいになったのだ。フレンチレストランなど、繊細でおしゃれな食文化も楽しみの一つに加わった。

Tafelの活動

もう一つ、ドイツの食生活に付記しておきたいのは、フードバンクTafelの活動である。Tafelとは、宴のためにたくさん豪華な食事の並んでいる食卓の意味。1993年、ベルリンで設立されたこのフードバンクは、ドイツ最大の社会経済運動のNPOであり、今では全国960の拠点、2000人のボランティアを抱える組織となった。

コンセプトは単純、食料生産者や小売業者から、賞味期限切れだが、まだ十分食べられる食品を集め、それを生活困窮者に配布する。物流ネットワークも保管場所もすべて寄付活動から成り立つ。年間26万トンの食糧を廃棄から救い、それを定期的に利用しているのは200万人以上だという。

特記すべきは、この公益法人が、政府や他の公的機関からの支援をいっさい受けていないことである。まさに、利用者相互にとって渡りに舟の仕組みが、大きな成果を上げているのである。彼らはまた、食品ロスを防ぎ、資源を有効活用するという意味で環境保護にも一定の役割を果たしていると自負している。いわば、食事の社会化であり、こういう活動もまたあの社会を変えた68年の流れをくむものと言えるかもしれない。

ドイツの食事情はこれからどのように変化していくのだろうか。グローバル化や多文化化、環境・社会意識の影響を受けて、大きく変わったドイツの食文化だが、街角で売られている、アップルムースをかけて食べるジャガイモパンケーキや、パンにはさんでカラシをたっぷりつけて食べる焼きソーセージは、日本の立ち食いソバやたこ焼きなどと同じ立ち位置で、これからもおそらくあまり変化はないはずだ。まさにB級グルメそのものだが、大急ぎで空腹をまぎらわすことのできるこれらのニーズは常にあるからだ。

時には、環境保護という大義名分にはちょっと目をつぶって、寒空の下、こういうものをほおばるのはまた美味しく楽しいものである。

<初出:ドイツに暮らす⑪ 『現代の理論』2023年春号掲載。許可を得て、加筆・修正の上、転載>